5.1 Vorbemerkung

Das universitäre Entlohnungssystem hat im letzten Jahrzehnt eine Revolution erlebt: Der Wechsel von der C- zur W-Besoldung mit W 2-Professorengehältern auf Oberstudienrats-Niveau sowie auch die finanzielle Honorierung der Einwerbung so genannter Drittmittel durch Leistungszulagen auf das universitäre Grundgehalt, mit denen eine Verschiebung der Forschungsthemen nicht nur im Bereich der Geisteswissenschaften einhergeht. Eine Freiheit der Forschung hat es nur solange gegeben, wie der Staat fälschlicherweise als wertneutral betrachtet wurde. Erst die Aufarbeitung der Wissenschaftsgeschichte im Nationalsozialismus hat Bedenken an einer staatlichen Neutralität auch für andere Zeitspannen bei einem breiteren Publikum genährt.

Im Folgenden soll nicht den ökonomischen Interessen einzelner Forscher nachgegangen werden, etwa welche Verträge sie mit Industrieunternehmen schlossen, um zusätzliche Mittel für Assistenten, teure Apparaturen oder für die eigene Lebensführung zu erhalten, sondern am Beispiel von naturwissenschaftlichen Kaiser-Wilhelm-Instituten gefragt werden, welche Gebühren Forscher bis 1945 für die Nutzung der ihnen kostenlos zur Verfügung gestellten Einrichtungen der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Erfolgsfall entrichten mussten. Wie war bei ihnen das Verständnis von Gemeinnützigkeit ausgeprägt? Hätten nicht Innovationen und Inventionen aus Kaiser-Wilhelm-Instituten per se gemeinfrei sein müssen? Bedurfte es tatsächlich ökonomischer Anreize, damit Forscher ihre eigentliche Arbeit machten bzw. machen, und wer war letztlich an der Patentierung von Forschungsergebnissen interessiert? Wie verlief dieser Aushandlungsprozess zwischen der Industrie als Institutsfinanzier, der Führung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und den einzelnen Forschern bzw. Instituten? Wie wurden im Laufe der Jahrzehnte aus freien Forschern und Erfindern sogenannte Diensterfinder?

Die sich in der Wilhelminischen Epoche schon abzeichnende materialistische Entwicklung – nicht nur bei Forschern – spiegelt sich im heutigen Grundgesetz wieder. Es kennt nur den Paragrafen 14 Abs. 2: „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen“. Diesen Paragrafen kannte auch die Weimarer Verfassung,1 sie regelte darüber hinaus in Paragraf 151 Abs. 1: „Die Ordnung des Wirtschaftslebens muß den Grundsätzen der Gerechtigkeit mit dem Ziele der Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins für alle entsprechen“ und bestimmte speziell für Beamte in Paragraf 130 Abs. 1: „Die Beamten sind Diener der Gesamtheit, nicht einer Partei.“ Im heutigen Grundgesetz wird der Sinn des Handelns nicht mehr definiert, unser Tun nicht mehr dem Gemeinwohl verpflichtet. Dennoch wurde diese Frage im Hinblick auf forschende Tätigkeiten immer mal wieder gestellt und im Laufe der Zeit anders beantwortet. Der Beitrag geht dieser Frage nach. Er gliedert sich in drei Abschnitte. Zunächst wird die Entwicklung im Deutschen Reich in den beiden Jahrzehnten vor der Gründung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft betrachtet, dann die bei einigen industrienahen Kaiser-Wilhelm-Instituten in den Phasen vor dem Ersten Weltkrieg, zwischen den Kriegen und im Zweiten Weltkrieg dargestellt und abschließend Thesen als Fazit formulieren.

Bisher gibt es keine zusammenhängende Darstellung zu diesem wissenschaftsgeschichtlichen Thema, nur einzelne Aspekte wurden bisher am Rande betrachtet.2

An den von Lothar Buchardt 19903 als industrienahe Kaiser-Wilhelm-Institute bezeichneten Forschungseinrichtungen, das heißt jenen von der Industrie anfangs großzügig mitfinanzierten Instituten, wird der Prozess nachgezeichnet, der zur Klärung von Eigentumsrechten an Erfindungen angestellter Erfinder, übrigens zum Teil auf Staatsstellen, führte. Dabei muss man berücksichtigen, dass die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft ein privater eingetragener Verein war, der vor dem Ersten Weltkrieg seine laufenden Kosten vor allem aus Privat- und Industriespenden deckte, dessen Gründungsinitiative aber letztlich aus dem preußischen Kultusministerium kam, das die Direktorenstellen zum Teil auch etatisierte.

5.2 Die rechtliche Situation staatlich angestellter Forscher vor der Gründung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft hinsichtlich ihrer Erfindungen

Hochschullehrer an Universitäten oder Hochschulen aller Bundesstaaten des Deutschen Reichs unterlagen hinsichtlich der Anmeldung und Vermarktung ihrer Erfindungen während der gesamten Zeitspanne keinen staatlichen Verpflichtungen; dieses Hochschullehrerprivileg wurde erst 2002 bei der Novellierung des bundesdeutschen Arbeitnehmererfindungsgesetzes gestrichen, seitdem sind auch Hochschullehrer Diensterfinder. Das bedeutet: Eine Diensterfindung kann vom Dienstherren in Anspruch genommen, im eigenen Namen schutzrechtlich gesichert und auf Rechnung der Hochschule verwertet werden. Der Erfinder hat in solch einem Fall Anspruch auf Erfindervergütung in Höhe von 30 Prozent der Brutto-Verwertungseinnahmen. Zu den Diensterfindungen zählen bei Wissenschaftlern insbesondere auch Ergebnisse der Drittmittelforschung. Hochschullehrer in der Wilhelminischen Epoche mussten ihre Erfindungen nicht ihrem Dienstherrn anbieten, sie waren noch freie Erfinder. Es ist jedoch bekannt, dass einzelne Hochschullehrer auf privatrechtlicher Basis Verträge mit der Industrie über Forschungsgebiete und -themen schlossen, die anderes vorsahen. Dennoch war die rechtliche Situation von staatlich angestellten Forschern bei Gründung der ersten Kaiser-Wilhelm-Institute 1911 schon recht unterschiedlich. Nicht alle staatlich besoldeten Wissenschaftler können als freie Erfinder bezeichnet werden.

5.2.1 Die Ausnahme: Physikalisch-Technische Reichsanstalt

Die 1888 erlassene Geschäftsordnung der ein Jahr zuvor gegründeten Physikalisch-Technischen Reichsanstalt (PTR) untersagte den Mitarbeitern, Mittel und Ausstattung der Reichsanstalt für den Erwerb von Patenten zu benutzen. Es war ihnen aber grundsätzlich gestattet, Patente anzumelden. 1907 schlug PTR-Präsident Emil

5.2.2 Die Ausnahme: Paul Ehrlichs Forschungsinstitut für Arzneimittel

Eine andere Regelung hatte das für Paul

Die Farbwerke Hoechst AG vorm. Meister, Lucius &

1907 schlossen die Georg

Mit Hilfe des preußischen Kultusministeriums war nun eine Möglichkeit gefunden, die ökonomischen Interessen der der Allgemeinheit verpflichteten Forscher zu wahren, bestand doch die Gefahr, dass diese zum eigenen ökonomischen Vorteil zurück an eine Universität oder direkt in die Industrie wechselten. Beides wäre für das Renommee des staatlichen Serumforschungsinstituts negativ gewesen. Das preußische Kultusministerium umging das selbst aufgestellte Gebot eines Patentverzichts, hatten doch private Spender die Erweiterung des Instituts um eine vierte Abteilung, das Georg

Schon vor Gründung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft gab es also staatlich angestellte Forscher, die Diensterfinder waren bzw. denen sogar das Recht auf Patentanmeldung von Erfindungen gänzlich verwehrt war, weil sie ihre Arbeitskraft in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen hatten, für das Gemeinwohl arbeiteten. Im Bedarfsfall, das heißt bei privater oder industrieller Mitfinanzierung von staatlichen Instituten, fand das preußische Kultusministerium jedoch Lösungen, die diese Geldgeber durch Lizenzen zufrieden stellten und auch den Ansprüchen der Erfinder genügten. Eine frühe Form der public private partnership, bedingt durch die nicht ausreichenden finanziellen Möglichkeiten des Staates auf kulturell-wissenschaftlichem Gebiet.11

5.3 Erfinder-Regelungen bei industrienahen Kaiser-Wilhelm-Instituten

In den Vorverhandlungen und in Adolf

5.3.1 Die frühen Institute

Das 1911 errichtete Kaiser-Wilhelm-Institut für physikalische Chemie und Elektrochemie ging auf eine nicht ganz uneigennützige Stiftung des Unternehmers Leopold

Ursprünglich wollte

Auf der konstituierenden Versammlung des mehr Grundlagenforschung betreibenden Kaiser-Wilhelm-Instituts für Chemie am 28. Oktober 1911 wurde zwar vereinbart, dass „die Anstellung des Hrn.

Ministerialdirektor Friedrich

Abb. 5.1: Das im Jahre 1912 in Mülheim an der Ruhr gegründete KWI für Kohlenforschung, am rechten Bildrand die Direktorenvilla, ca. 1914.

Die industriellen Finanziers des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr diskutierten im Gründungsjahr 1912 Fragen der Patentierung und Lizenzierung von wissenschaftlichen Forschungsergebnissen ebenfalls recht kontrovers. So setzte beispielsweise die Gewerkschaft König Ludwig22 als „selbstverständlich“ voraus und machte zur Bedingung für eigene Beitragszahlungen, „dass alle in dem Institut gemachten Erfindungen Gemeingut bleiben und in keinem Falle dem Erfinder durch Patent oder in anderer Form geschützt werden.“ Der erste Institutsdirektor Franz

Im Ersten Weltkrieg wurde auf Betreiben des Vereins deutscher Eisenhüttenleute (VdEh) das Kaiser-Wilhelm-Institut für Eisenforschung gegründet.24 Es sollte als erste Einrichtung der Kaiser -Wilhelm-Gesellschaft den Institutsdirektor zu einem Diensterfinder machen. Nach unwidersprochenen Angaben des ersten Institutsdirektors Fritz

Gegenüber dieser Festsetzung seiner Bezüge verpflichtet sich GeheimratWüst auf jede gewinnbringende private Tätigkeit zu verzichten. [...] Patente auf Erfindungen des Direktors und der Angehörigen des Instituts sollen durch das Institut genommen werden. Die Entscheidung über die Patentnahme steht dem Direktor zu, bei Meinungsverschiedenheiten dem Kuratorium. Die Patentkosten trägt das Institut. Das Nettoerträgnis des Patents wird zur Hälfte zwischen Institut und Erfinder geteilt. Sofern das Institut auf Entnahme eines Patents oder seine Weiterführung verzichtet, hat der Erfinder bezüglich der Verwertung freie Hand.26

Mit dem oft spontanen oder gar cholerischen Fritz

Vor Beginn des Ersten Weltkriegs hatte sich also eine 30-prozentige Gewinnabgabe als Vertragsbestandteil herausgebildet, die bei den Direktoren und wissenschaftlichen Mitgliedern der Grundlageninstitute der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft als Option erwähnt wurde, während sie beim industrienahen Kohlenforschungsinstitut schon als Muss-Bestimmung eingeführt war. Die Höhe der Gewinnabgabe an die Institute wurde von der Industrie als zu niedrig angesehen und musste bei jedem Anstellungsvertrag neu verhandelt werden. Im separaten Schriftwechsel mit den jeweiligen Institutsdirektoren dürften der alimentierenden Industrie Sonderkonditionen eingeräumt worden sein. Nur im Fall Franz

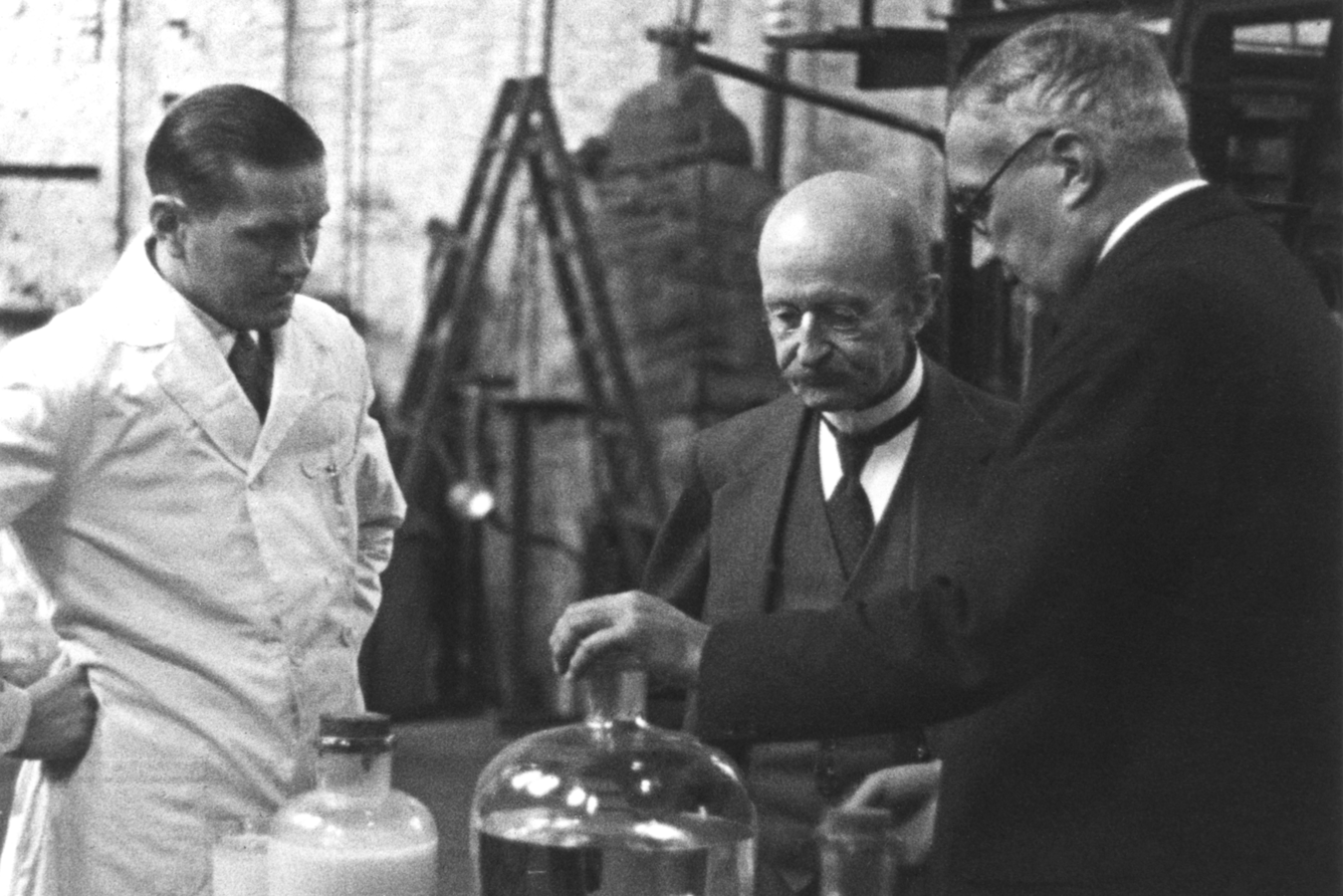

Abb. 5.2: Franz Fischer, Max Planck und Otto Roelen (v.r.n.l.) bei der Besichtigung der institutseigenen Versuchsanlage zur Fischer-Tropsch-Synthese, 5. Juni 1934.

Da sich die Direktoren von industrienahen Kaiser-Wilhelm-Instituten bei der Verwertung ihrer Erfindungen schlechter standen als ihre Kollegen im Staatsdienst – aus dem sie in der Regel selbst kamen –, billigten Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und preußisches Kulturministerium im Laufe der Jahre einzelnen Institutsdirektoren Ausgleichszahlungen zu ihren staatlichen Direktorengehältern zu. So wurde dem Direktor des 1920 gegründeten Kaiser-Wilhelm-Institut für Metallforschung, Emil

5.3.2 Regelungen in der Zwischenkriegszeit

Mit dem Kaiser kam der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft offensichtlich auch der Gemeinsinn ihrer industriellen Förderer abhanden. War in der Gründungsphase der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft nur thematisiert worden, wie hoch die Abgabe von Patenteinnahmen als eine Art Nutzungsentgelt für das Institut auszufallen habe, fragten die Institutsfinanziers nach dem Krieg offen danach, wie sie Vorteile bei der Lizenzierung der von ihnen mitfinanzierten patentierten Erfindungen erhalten könnten.

Den Anstoß zur Abänderung der bisherigen Vereinbarungen gab vermutlich Franz

Diese von Franz

Mit Einsetzen der Nachkriegsinflation wurde nicht nur über neue Finanzierungsmodelle für die Institute – insbesondere an Staatszuschüsse und staatliche Stellen für die Mitarbeiter, aber auch Branchenumlagen, zum Beispiel in Form eines Kohlepfennigs – nachgedacht, sondern auch über andere Wege der Patentverwertung bis hin zum Verzicht auf Patentnahme. Die das Kohlenforschungsinstitut mitfinanzierende Industrie verlangte für ihre Beitragszahlung handfeste ökonomische Vorteile. Institutserfindungen sollten daher der Allgemeinheit nicht kostenlos zur Verfügung stehen, sondern weiterhin zum Patent angemeldet werden, zunächst noch auf den Namen des Institutsdirektors. Der Aushandlungsprozess zwischen Institutsdirektor, Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und Industrie dauerte beim Kohlenforschungsinstitut bis 1925. Am 26. Oktober 1925 gründeten das Rheinisch-Westfälische Kohlen-Syndikat, das das Institut mittlerweile über eine von Fördermengen abhängige Umlage fast ausschließlich finanzierte, und August

Mit Gründung der Studien- und Verwertungsgesellschaft hatte die rheinisch-westfälische Montanindustrie eine juristische Form zur Verwertung von Erfindungen des von ihr maßgeblich finanzierten Kaiser-Wilhelm-Instituts für Kohlenforschung gefunden, die dem Institutsdirektor und seinen Mitarbeitern weiterhin ökonomische Anreize für Erfindungen gewährte, sie aber zu Diensterfindern machte. Die Patentgewinne sollten einzeln abgerechnet werden, so dass finanzielle Verluste aus industriell nicht realisierbaren Patentanmeldungen sowie aus erfolglosen Verwertungsbemühen ausschließlich aus dem Anteil der Studiengesellschaft zu bestreiten waren, während der Gewinnanteil von 40 Prozent Franz

Abb. 5.3: Hans Tropsch (Mitte) und Albert Schellenberg bei der Durchführung der ersten katalytischen Gasreaktion, Anfang der 1920er Jahre.

Die rheinisch-westfälische Montanindustrie interessierte nicht die Erzielung ökonomischer Gewinne unmittelbar aus der Studien- und Verwertungsgesellschaft. Als diese nämlich nach der Vergabe der Generallizenz des

Anders war die Entwicklung beim 1918 durch eine 3 Mio. Mark umfassende Einzelstiftung gegründeten Schlesischen Kohlenforschungsinstitut, das während der Hyperinflation sein Vermögen verloren hatte. Durch die 1925 geregelte, lizenzfreie Nutzung von Institutserfindungen durch die Finanziers sowie die Festsetzung der Erfinderentschädigung auf 5 Prozent vom Nettogewinn rückte das Schlesische Kohlenforschungsinstitut auf den Rang einer regionalen, branchenspezifischen Gemeinschaftsforschungseinrichtung, behielt jedoch den Namen Kaiser-Wilhelm-Institut. In der Weltwirtschaftskrise 1931 wurde die unentgeltliche Patentnutzung für Institutsfinanziers eingeführt und der Gewinnanteil aus der Lizenzierung an Dritte für den Institutsdirektor Fritz

5.3.3 Auftrags- und Rüstungsforschung im Nationalsozialismus und die Folgen

Die in den 1920er-Jahren entwickelte juristische Form der Patentverwertungsgesellschaften für industrienahe Kaiser-Wilhelm-Institute sollte Gültigkeit bis nach dem Zweiten Weltkrieg behalten. Immer mehr Institutsdirektoren wurden zu Diensterfindern, ohne dass dies Zweifel am Selbstverständnis der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft auslöste. Erst unter der Präsidentschaft des Industriellen Albert

Die steuerlich bedingte Ablehnung von sowohl industrieller als auch staatlicher Auftragsforschung für Kaiser-Wilhelm-Institute während der besonderen Situation des Zweiten Weltkriegs durch

Die NS-Rüstungspolitik mit ihrer finanziellen Unterstützung einzelner Kaiser-Wilhelm-Institute veranlasste nun den Staat seinerseits, seine bisherigen auflagenfreien Zuwendungen an einzelne Institute bzw. Forscher zu überdenken. Offensichtlich hatte als erster der Reichsrechnungshof das Reichsamt für Wirtschaftsausbau darauf hingewiesen, dass es aufgrund seiner Zuschüsse an das Kaiser-Wilhelm-Institut für Lederforschung auch an eventuellen Einnahmen aus mitfinanzierten Erfindungen zu beteiligen sei. Weil auch andere Institute infolge der Kriegsforschung in größerem Umfang schutzfähige Erfindungen machten, beabsichtigte die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft 1941, zur Vertretung und Wahrung der gewerblichen Schutzrechte ihrer Forschungsinstitute eine besondere juristische Person – die Forschungsschutz GmbH, Gesellschaft zum Schutz der Urheber- und Erfinderrechte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften zu errichten. Bis Kriegsende nahm eine besondere Abteilung der Generalverwaltung, die Abteilung für gewerbliche Schutzrechte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, die Betreuung der Institute vor, teilweise unterzeichnete sie sogar Verträge für die noch nicht im Handelsregister eingetragene Forschungsschutz GmbH. Diese als gemeinnützig konzipierte Patentverwertungsgesellschaft sollte von allen Kaiser-Wilhelm-Instituten im Bedarfsfall in Anspruch genommen werden, eine Verpflichtung bestand jedoch nicht. Nach ihren Statuten hatte die Gesellschaft die Aufgabe,

die Wahrung des gewerblichen Eigentums und der Urheberrechte der Gesellschaft und ihrer Institute durchzuführen, die Institute bei der Durchführung der gesetzlichen Schutzverfahren zu beraten und zu unterstützen und durch Sicherstellung der zweckentsprechenden Verwertung die wissenschaftliche Weiterentwicklung und Forschung zu fördern.45

Noch waren aufgrund der zu unterschiedlichen Zeitpunkten abgeschlossenen Arbeitsverträge nicht alle Direktoren der industrienahen Kaiser-Wilhelm-Institute Diensterfinder. Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft wollte insgesamt ihren Institutsdirektoren den Status „freier Erfinder“ aberkennen. Demgegenüber standen Bestrebungen des NS-Staates (Deutsche Arbeitsfront, Reichserziehungsministerium, Reichsrechnungshof), Diensterfindungen aufzuwerten: die Nennung des Erfinders im Patent wurde 1936 obligatorisch, die Entschädigung sollte geregelt werden, unter anderem durch die 1942 erlassene Verordnung über die Behandlung von Erfindungen von Gefolgschaftsmitgliedern.46 Damit sollte im Zuge der Kriegswirtschaft das Verbesserungswesen im Unternehmen gestärkt werden.

Nach dem Krieg wurde die Forschungsschutz GmbH, die übrigens nie in das Handelsregister eingetragen war, nicht wiederbelebt. Erst 1970 gründete die Max-Planck-Gesellschaft die Garching Instrumente Gesellschaft zur industriellen Nutzung von Forschungsergebnissen mbH, später Garching Innovation, zur wirtschaftlichen Verwertung von Erfindungen und Know-how vornehmlich ihrer wissenschaftlichen Institute.47 Deren Geschäftsberichte zeigen deutlich den Wandel im Wissenschaftsverständnis, in den Anforderungen des Staates an von ihm finanzierte Einrichtungen, deutlich wieder.

5.4 Zusammenfassende Thesen

Bei der Gründung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und ihrer ersten Institute wurden neue Modelle zur Verwertung von Ergebnissen der Grundlagenforschung, die beispielsweise allen Interessenten freien Zugang zu den Forschungsergebnissen garantierten, nicht ernsthaft diskutiert. Für die ersten Kaiser-Wilhelm-Institute gab es keine einheitliche Regelung der Patentierung und Lizenzierung von Forschungsergebnissen. Ursache dafür ist die jeweils recht unterschiedliche Entstehungsgeschichte der einzelnen Institute. Trotzdem lassen sich schon die frühen Institutsgründungen aufgrund unterschiedlicher Regelungen über die Erfinderverwertung in zwei Gruppen einteilen, nämlich in klassische, das heißt Grundlagenforschungseinrichtungen, und industrienahe Institute. Während die Direktoren letzterer Institute Abgaben in Höhe von 25 bis bis 30 Prozent des Gewinns an ihre Institute als Nutzungsentgelt leisten mussten, enthielten die Verträge für die wissenschaftlichen Mitarbeiter der anderen Institutsgruppe nur eine Option auf solche zukünftigen Regelungen. Die Abgabenhöhe war verhandelbar und noch keine Norm, zumal es auch im staatlichen Bereich unterschiedliche Regelungen gab.

Die industriellen Institutsfinanziers forderten in der Regel den patentrechtlichen Schutz von Erfindungen, um durch eventuelle Patent- und Lizenzeinnahmen den jeweiligen Institutsetat, genauer: ihren Zuschuss an diesen zu entlasten. Dies entsprach auch den Vorstellungen des preußischen Finanzministeriums für die staatlichen Zuwendungen. Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft wollte zudem den finanziellen Anreiz für Institutsmitarbeiter durch Patentnahme und Lizenzvergabe erhalten, also keine gemeinfreien Forschungsergebnisse liefern und sich selbst gleichzeitig eine minimale Möglichkeit offen halten, durch patentierte Erfindungen die Institutsetats zu entlasten.

Die im Vergleich zu Professorengehältern an Hochschulen oft deutlich höheren Bezüge von Direktoren industrienaher Kaiser-Wilhelm-Institute enthielten – so eine spätere Argumentation der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft – Ausgleichszahlungen, da sich die Kaiser-Wilhelm-Institut-Direktoren bei der Verwertung ihrer Erfindungen schlechter standen als ihre Kollegen im Hochschuldienst. Die KWGKaiser-Wilhelm-Gesellschaft beschritt damit den Weg zum angestellten Diensterfinder.

Mit dem Ende der Wilhelminischen Epoche stellte die Industrie offen Gegenforderungen auf. Für ihre finanziellen Aufwendungen forderte sie geldwerte Vorteile. Die schlesische Montanindustrie setzte während der inflationsbedingt desolaten Haushaltslage beim Schlesischen Kohlenforschungsinstitut die kostenlose Erfindungsnutzung für Institutsfinanziers durch. Beim Mülheimer Kohlenforschungsinstitut mussten weiterhin – wenn auch reduzierte – Nutzungsentgelte gezahlt werden.

Die einzelnen Kaiser-Wilhelm-Institute besaßen keine eigene Rechtspersönlichkeit, sondern waren Bestandteil der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, deshalb wurden für die industrienahen Kaiser-Wilhelm-Institute für Kohlen-, Eisen- und Lederforschung sowie für das Schlesische Kohlenforschungsinstitut der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft ab Mitte der 1920er-Jahre rechtlich selbstständige Patentverwertungsgesellschaften errichtet, um den Institutsfinanziers Verfügungsrechte über die von ihnen mitfinanzierten Institutserfindungen zu gewähren. Die Direktoren dieser Institute besaßen nun formal den Status von Diensterfindern. Sie mussten 30, 50 oder 60 Prozent ihrer Einnahmen aus erfinderischer Tätigkeit an das jeweilige Institut abführen.

Ökonomische Anreize zu Erfindungen und technischen Innovationen wurden Mitarbeitern von industrienahen Kaiser-Wilhelm-Instituten recht unterschiedlich gewährt. Beim Kaiser-Wilhelm-Institut für Kohlenforschung erhielt der Institutsdirektor noch 40 Prozent der Lizenzeinnahmen, von denen er eventuelle Miterfinder entschädigen musste, dagegen war beim Schlesischen Kohlenforschungsinstitut die kostenlose Nutzung von Institutserfindungen durch die Institutsfinanziers seit 1931 vertraglich vereinbart. Dadurch sank das Schlesische Kohlenforschungsinstitut der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft hinsichtlich der Patentverwertung auf den Rang einer Gemeinschaftsforschungseinrichtung der schlesischen Montanindustrie ab.

Erst unter der Präsidentschaft Albert

Bibliographie

Burchardt, Lothar (1990). Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Ersten Weltkrieg (1914–1918). In: Forschung im Spannungsfeld von Politik und Gesellschaft Ed. by Rudolf Vierhaus, Bernhard vom Brocke. 163-196

Cahan, David (1992). Meister der Messung: die Physikalisch-Technische Reichsanstalt im Deutschen Kaiserreich. Weinheim: Wiley-VCH.

Ellerbrock, Karl-Peter (2010). „Generationswechsel“: Friedrich Springorum und die Modernisierung des Vereins Deutscher Eisenhüttenleute im Kaiserreich 1905–1917. In: 150 Jahre Stahlinstitut VDEh 1860–2010 Ed. by Helmut Maier, Andreas Zilt, A. Z.. Essen: Klartext 43-69

Flachowsky, Sören (2010). Von der Wagenburg der Autarkie zu transnationaler Zusammenarbeit: Der Verein Deutscher Eisenhüttenleute und das KWI/MPI für Eisenforschung 1917–2009. In: 150 Jahre Stahlinstitut VDEh 1860–2010 Ed. by Helmut Maier, Andreas Zilt, A. Z.. Essen: Klartext 671-708

Harnack, Adolf (1909/1961). Denkschrift von Harnack an den Kaiser: Berlin, den 21. November 1909. In: 50 Jahre Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, 1911–1961 Göttingen 80-94

Institut für Gärungsgewerbe und Biotechnologie (1974). 100 Jahre Institut für Gärungsgewerbe und Biotechnologie zu Berlin 1874–1974: Festschrift. Berlin: Institut für Gärungsgewerbe und Biotechnologie.

Jahrbuch der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (1988). Jahrbuch der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften..

Johnson, Jeffrey A. (1990). Vom Plan einer Chemischen Reichsanstalt zum ersten Kaiser-Wilhelm-Institut: Emil Fischer. In: Forschung im Spannungsfeld von Politik und Gesellschaft: Geschichte und Struktur der Kaiser-Wilhelm-/Max-Planck-Gesellschaft Ed. by Bernhard vom Brocke, Rudolf Vierhaus. Stuttgart: DVA 486-515

Maier, Helmut (2007). Forschung als Waffe: Rüstungsforschung in der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und das Kaiser-Wilhelm-Institut für Metallforschung 1900–1945/48. Göttingen: Wallstein.

Marsch, Ulrich (2000). Zwischen Wissenschaft und Wirtschaft: Industrieforschung in Deutschland und Großbritannien 1880–1936. Paderborn: Schöningh.

Marschall, Luitgard (2000). Im Schatten der chemischen Synthese: Industrielle Biotechnologie in Deutschland (1990–1970). Frankfurt am Main: Campus.

Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (1961). 50 Jahre Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften 1911–1961. Göttingen: Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V..

Pfetsch, Frank R. (1982). Datenhandbuch zur Wissenschaftsentwicklung: Die staatliche Finanzierung der Wissenschaft in Deutschland 1850–1975. Köln: Zentrum für historische Sozialforschung.

Rasch, Manfred (1987). Vorgeschichte und Gründung des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr. Hagen: v.d. Linnepe Verlag.

- (1988). Die Montanindustrie und ihre Beziehung zum Schlesischen Kohlenforschungsinstitut der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft: Ein Beitrag zu Wissenschaft und Wirtschaft in der Zwischenkriegszeit. Technikgeschichte

- (1989a). Geschichte des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Kohlenforschung 1913–1943. Weinheim u.a.: vch.

- (1989b). Thesen zur Preußischen Wissenschaftspolitik gegen Ende des Wilhelminischen Zeitalters. Berichte zur Wissenschaftsgeschichte

- (1991). Kommunalisierung, Regionalisierung und Konzentrierung: Aspekte preußischer Wissenschaftspolitik unter Friedrich Althoff und seinen Nachfolgern. In: Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftspolitik im Industriezeitalter: Das „System Althoff“ in historischer Perspektive Ed. by Bernhard Brocke. Hildesheim: Lax Verlag

- (2003). Albert Vögler, die Industrie und die Wissenschaften: Annäherung an ein Thema. In: Bewegen - Verbinden - Gestalten: Unternehmer vom 17. bis zum 20. Jahrhundert. Festschrift für Klara van Eyll Köln: Rheinisch-Westfälisches Wirtsch.-Archiv 313-333

- (2005). Albert Vögler: Manager mit technischem Sachverstand und volkswirtschaftlichem Verständnis. Versuch einer biografischen Skizze. In: Westfälische Lebensbilder Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Westfalen. Münster: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung 22-59

- (2010). Zwischen Politik und Wissenschaft: Albert Vögler und der Verein Deutscher Eisenhüttenleute. In: 150 Jahre Stahlinstitut VDEh 1860–2010 Ed. by Helmut Maier, Andreas Zilt, A. Z.. Essen: Klartext Verlag 95-138

- (2011). Aus der Frühgeschichte des Stahlwerksausschusses. Stahl und Eisen 131(6/7): 201-206

- (2012). Aus dem Mikrokosmos von Verbänden: Der Verein deutscher Eisenhüttenleute und die Gründung der Kokereikommission. In: 100 Jahre Kokereiausschuss des Stahlinstituts VDEh: 25 Jahre Verein Deutscher Kokereifachleute e. V. (VDKF) Düsseldorf: Stahleisen 5-19

- (2014). Kohlechemie im Revier: Geschichte der Ruhrchemie 1927–1966. Essen: Klartext Verlag.

Szöllözi-Janze, Margit (1998). Fritz Haber 1868–1934: Eine Biographie. München: C.H. Beck.

Trischler, Helmuth (1999). „Big Science“ or „Small Science“? Die Luftfahrtforschung im Nationalsozialismus. In: Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus: Bestandsaufnahme und Perspektiven der Forschung Ed. by Doris Kaufmann. Göttingen: Wallstein 328-362

Wendel, Günter (1975). Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft 1911–1914: Zur Anatomie einer imperialistischen Forschungsgesellschaft. Berlin: Akademie Verlag.

Fußnoten

§ 153 Abs. 3: „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich Dienst sein für das gemeine Beste“.

Das Problem der Forschungsfreiheit und der Verwertung von Forschungsergebnissen von Kaiser-Wilhelm-Instituten wurde zuerst von Wendel (1975, 156–158) für das Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie thematisiert, für das Kaiser-Wilhelm-Institut für Kohlenforschung siehe Rasch (1987); für die Frühphase der KWG vgl. Johnson (1990, 153–155) sowie Rasch (1989a, 13–43).

Burchardt (1990). Im Gegensatz zu Burchardt halte ich auch das Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie für industrienah.

Siehe Cahan (1992, 256f.).

Zusätzliche Recherchen sollten hinterfragen, wie sich der geänderte Erfinderstatus auf die Generierung von Wissen in der PTR auswirkte. Lassen sich überhaupt signifikante Änderungen in den kurzen Zeitspannen 1887 – 1907 – 1914 feststellen?

Neben der interessierten chemischen Industrie hatte sich Frankfurts Oberbürgermeister Franz Adickes (1846–1915) für den Umzug eingesetzt. Er wollte möglichst viele wissenschaftliche Institute in seiner Stadt versammeln als Grundstock zur Errichtung einer Universität, die wiederum das Renommee Frankfurts nicht nur als Wissenschaftsstandort mehren sollte.

Bericht vom 11. Juni 1900 für Friedrich Schmidt-Ott, Kultusministerium, in: Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (GStA) Rep. 76 Vc Sekt., Tit. 11, Teil II, Bd. 1, S. 2–38. Für diesen Hinweis danke ich Herrn Dr. Gottfried Zirnstein, Leipzig.

Unklar ist, wie es zu dieser pauschalen 40-Prozent-Regelung für Miterfinder kam. Sie berücksichtigte weder die Höhe der erfinderischen Leistung der jeweiligen Miterfinder noch deren Anzahl. War sie eventuell eine Art Common Sense?

Präambel des Vertrages zwischen der Georg und Franziska Speyer’schen Studienstiftung sowie Hoechst und Casella vom 20. November 1917, in: GStA Rep. 76 Vc Sekt 1, Tit. 11, Teil 2, Nr. 26.

Dass in der Industrie Forschungs- und Entwicklungskosten auch verdient werden müssen, und dass nicht jedes Forschungsprojekt zu einem marktfähigen Produkt führt, also seine Kosten nicht verdient, wird noch heute in der öffentlichen Diskussion über Arzneimittelpreise vergessen.

Pfetsch (1982, 70f., 119, 168f.); Rasch (1991, 110f.).

Denkschrift, S. 82 f. Eine kritische Edition der Denkschrift zum 100-jährigen Bestehen der KWG/MPG wäre durchaus ein wissenschaftsgeschichtliches Muss gewesen.

Vielleicht kommt aber auch August von Wassermann als Ideengeber infrage.

Zitiert nach Schreiben Kultusministerium an Finanzministerium vom 21. August 1911, abgedruckt in Wendel (1975, 326).

Szöllözi-Janze (1998, 173f., 189).

Gedrucktes Protokoll: Erste konstituierende Versammlung des Verwaltungsrates des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Chemie am 28. Oktober 1911, in: Historisches Archiv Krupp (HAK) FAH VI E 258.

Marschall (2000, 57–67, 84–86); 100 Jahre (1974, 19–26, 42–56). Die public private partnership setzte 1897 mit dem Neubau des Institutsgebäudes an der Berliner Seestraße ein, das Teil der Landwirtschaftlichen Hochschule war, und wurde bis 1907 ausgehandelt. Mit ca. 230 Mitarbeitern war es vor dem Ersten Weltkrieg eines der personalstärksten industriegeförderten Forschungsinstitute, dessen Direktor gleichzeitig eine Professur an der Landwirtschaftlichen Hochschule bekleidete.

Schreiben Ehrlich an Schmidt-Ott vom 25. März 1912, Abschrift in: GStA, Rep. 76 Vc Sekt. 1 Tit. 11, Teil 2, Nr. 26; Schreiben von Wassermann an Schmidt[-Ott] vom 23. April 1912, Original in: ebd.

Rasch (1991, 109–122); Rasch (1989b, 240–252).

Der Kriegstod seiner beiden Söhne könnte ihn dazu bewogen haben.

Die bestimmende Persönlichkeit war der kaufmännische Direktor, seit Januar 1913 Generaldirektor Jakob Kleynmans (1856–1933), siehe Nachruf in: Glückauf 69 (1933), S. 1248.

Rasch (1989a, 23–26, 37f. u.a.).

Marsch (2000, 339–370); Ellerbrock (2010); Flachowsky (2010).

Aktenaufzeichnung über die Sitzung des Kuratoriums des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Eisenforschung am 22. Juli 1922, in: VDEh-Archiv Ac 311.

Vereinbarung: Verhandelt am 24. November 1917 im Kultusministerium in: ebd.

Aktenaufzeichnung über die Sitzung des Kuratoriums des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Eisenforschung am 22. Juli 1922, in: ebd.

Insbesondere Albert Vögler war ein vehementer Vertreter des Gemeinschaftsgedanken, siehe Rasch (2003).

Schreiben Wüst an Springorum vom 29. Mai 1922, Abschrift in: VDEh-Archiv Ac 311.

Siehe Rasch (1989a, 121).

Denkschrift von Harnack an den Kaiser vom 21. November 1909, abgedruckt in: 50 Jahre (1961, 81f.).

Siehe Schreiben Kuratorium des Friedländer-Fuldschen Instituts für Kohlenforschung an Krüss, Kultusministerium, vom 06. Juli 1920 und Antwortschreiben vom 12. Juli 1920, in: GStA Rep 76 Vc Sekt. 14 Tit. 23 Nr. 12 S. 74 f. 75, 76.

Schreiben Haber an Glum vom 07. Februar 1922, in: Archiv zur Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft (MPG-Archiv) I. Abt., Rep. 1A, Nr. 1330; Schreiben Glum an Haber vom 15. Februar 1922, Durchschlag in: ebd.

Satzung der Studien- und Verwertungsgesellschaft mbH, in: Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, Mülheim, Archiv (MPI-Archiv) 99–047, MPG-Archiv I. Abt., Rep. 1A, Nr. 1347; die Übertragung der Geschäftsanteile auf die zeichnungswilligen Mitglieder des Ausschusses fand am 12. April 1926 statt, hektographierte Abschrift des notariell beglaubigten Protokolls in MPI-Archiv 99–046; Vertrag zwischen KWG, Studien- und Verwertungsgesellschaft und Franz Fischer vom 7./8. März 1930, in: MPG-Archiv I. Abt., Rep. 1A, Nr. 1347.

Rasch (2014); Rasch (1989b, 276–193).

Mit Hinweis auf die Besteuerung der Gewinne bei der Studien- und Verwertungsgesellschaft hatte Ernst Brandi den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Studien- und Verwertungsgesellschaft vorgeschlagen, den Verteilungsschlüssel zu ändern: 40 % Erfinder, 50 % Institut und 10 % Gesellschafter, Original in: MPG-Archiv I. Abt., Rep. 1A, Nr. 1348; Gesellschafterversammlung der Studien- und Verwaltungsgesellschaft mbH am 16.12.1936, in: Bergbau-Archiv, Bochum 33/713; Niederschrift über die Vorbesprechung der Aufsichtsratsmitglieder vor der Generalversammlung am 16. Dezember 1936, in: MPI-Archiv 04–099. Zur Besteuerung der Studien- und Verwertungsgesellschaft sowie der KWG und ihrer Institute siehe: MPG-Archiv I. Abt., Rep. 1A, Nr. 1347.

Rasch (1988, 12–16).

Rasch (1988, 12–16).

Aktennotiz Betr.: Mitgliederversammlung des Thomasphosphatverbandes am 3. Juni 1942 – Ausführungen von Herrn Prof. Körber, 9. Juli 1942, in: ThyssenKrupp Konzernarchiv A/5305.

Hinter der Gesellschaft für Kohlentechnik stand auch eine andere Interessengruppe, die zudem die BASF-Patente zur Stickstoff-Synthese als Konkurrenz zum Kokereiammoniak bekämpfte, siehe Rasch (1989a, 96–100).

Hier sind zu erwähnen Habers Arbeiten zur Schlagwetterpfeife sowie Fischers Forschungen für das Reichsmarineamt.

Zur Forschungsschutz GmbH sieh Typoskript Dr. Ballreich [?] über die „Entstehung der Forschungsschutz GmbH – Gesellschaft zum Schutz des Urheber- und Erfinderrechte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften“, undatiert, sowie Schreiben Forstmann vom 12. Januar 1956 „Beantwortung der im Schreiben von Herrn Dr. Ballreich vom 15. Dezember 1955 gestellten Fragen betr. Forschungsschutz GmbH“, in: MPG-Archiv, I. Abt., Rep. 1A, Nr. 1935. Maier (2007, 894–902) bringt relevante Beispiele aus dem Kaiser-Wilhelm-Institut für Metallforschung, setzt jedoch die vermeintliche Gründungsgeschichte zu spät an und behandelt die Steuerproblematik nicht.

RGBl 1 1942, S. 466, 12. Juli 1942; RGBl I 1943, S. 257, 20. März 1943.