Chapter structure

- 1.1 Eingrenzung des Feldes

- 1.2 Innovative Antwort auf eine Krise

- 1.3 Die Gründungsjahre

- 1.4 Ausbau in einer Situation des Umbruchs

- 1.5 Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus

- 1.6 Von der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Max-Planck-Gesellschaft

- 1.7 Wissenschaft im Wirtschaftswunderland: Die Ära Butenandt

- 1.8 Ausblick

- Fußnoten

1.1 Eingrenzung des Feldes

Wissenschaft neigt, was ihre Vergangenheit betrifft, zu Vergesslichkeit. Sie macht sich frei von überholten Vorurteilen und lässt unfruchtbar gewordene Kontroversen ruhen. Die Diskussion zukünftiger Forschungsperspektiven der Max-Planck-Gesellschaft richtet sich vor allem an der Zukunft und ihren Herausforderungen aus. Dennoch mag es sich auch für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ihren Blick in die Zukunft richten, lohnen, zu fragen, ob und was man aus der Vergangenheit lernen kann. Anknüpfend an die Tradition der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft ist die Max-Planck-Gesellschaft heute eine einzigartige Institution der Grundlagenforschung, die weltweit Attraktivität und Vorbildwirkung besitzt. Auf welchen Erfahrungen und Prinzipien beruht diese Wirkung? Wie fanden die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (KWG) und dann die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) ihre Themen, wo wurden Durchbrüche erreicht und welche strukturellen Voraussetzungen haben erreichte Erfolge? Wie verhält sich die Dynamik der Wissenschaftsentwicklung zur gesellschaftlichen Dynamik? So einfach diese Fragen erscheinen mögen, so schwierig lassen sie sich beantworten, denn hier liegen wenig oder nur teilweise bearbeitete historische Forschungsprobleme und kaum entsprechende Ergebnisse vor. Schwerpunktmäßig widmet sich dieser Essay, der einige dieser genannten Probleme und Fragen etwas näher beleuchten soll, daher immer noch der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und der Anfangsphase der Max-Planck-Gesellschaft.

Eine historische Analyse und Reflexion der inneren und äußeren Bedingungen wissenschaftlicher Erfolge erscheint immer dringender – sowohl angesichts globaler Herausforderungen, die nur durch die Wissenschaft zu bewältigen sind, als auch angesichts historischer Veränderungen, denen die Rolle von Forschungsorganisationen wie die der Max-Planck-Gesellschaft unterworfen ist. Welche Rolle können zukünftig an nationalstaatliche Strukturen gebundene Institutionen wie die Max-Planck-Gesellschaft in einer globalisierten Wissenschaft spielen? Wie konkurrenzfähig ist die Max-Planck-Gesellschaft in Hinsicht auf Flexibilität und kritische Masse im Vergleich zu privatwirtschaftlich verfassten Forschungsinstitutionen in den USA? Wie verändert die Stärkung exzellenter Forschung an den Universitäten und die Ausweitung der institutionell geförderten Grundlagenforschung auf andere Forschungsinstitutionen die Arbeitsteiligkeit des deutschen Forschungssystems? Welche Aufgaben sollte die Max-Planck-Gesellschaft im weiteren Ausbau einer weltweiten, auf dem Internet beruhenden Forschungsinfrastruktur übernehmen? Ohne gründliche historische Untersuchungen, die Erkenntnisprozesse in den Kontext gesellschaftlicher Dynamik stellen, lassen sich solche Fragen nur oberflächlich beantworten. Dieser Aufgabe wird sich ab 2014 ein vom Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft, Peter

Mit dem vorliegenden Beitrag wollen und können wir künftigen Ergebnissen des neuen Forschungsprojekts nicht vorgreifen. Anhand ausgewählter historischer Beispiele wollen wir jedoch einige für die Max-Planck-Gesellschaft auch heute noch wirksame Strategien aufzeigen und die Fruchtbarkeit einer Perspektive deutlich machen, die zugleich die Dimension der inhaltlichen Herausforderungen von Erkenntnisprozessen als auch die ihrer Bewältigung im Rahmen institutionalisierter Forschung in den Blick nimmt. Darüber hinaus versuchen wir auch die Gefährdungen deutlich zu machen, die sich immer dann mit wissenschaftlicher Forschung verbinden, wenn diese moralische und gesellschaftliche Kontexte ausblendet, und sich stattdessen ausschließlich an immanenten Effizienzkriterien und äußeren Opportunitäten orientiert. Hans F.

Der Zeitraum, den wir dabei in den Blick nehmen, reicht von der Gründung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft 1911 bis zur Amtsübergabe von Präsident Adolf

Fortschritt ist kein additiver Prozess, sondern mit der Umstrukturierung von Wissenssystemen verbunden. Ein herausragendes Beispiel dafür ist die Entstehung der modernen Quanten- und Relativitätsphysik und die durch sie eingeführten Veränderungen der klassischen Begriffe von Raum, Zeit und Materie – mit weitreichenden Auswirkungen auf die gesamte Wissenschaft. Solche Innovationen sind oft nicht das Resultat spontaner Paradigmenwechsel, sondern einer langfristigen, konfliktreichen Zusammenführung heterogener Wissensbestände. Die Identifikation und Lösung der produktiven inneren Konflikte von Wissenssystemen verlangt oft eine andere Perspektive als die, die zu ihrer Erzeugung führte. Eine solche Sicht entsteht eher an der Peripherie als im Zentrum entsprechender Hauptentwicklungsströme. Die Rolle des Querdenkers Albert

Der langfristige, heterogene und diskontinuierliche Charakter des wissenschaftlichen Fortschritts und die Notwendigkeit, solche Außenseiterperspektiven einzubeziehen, stellt besondere Anforderungen an die Organisation von Forschung, die in einem Spannungsverhältnis zur unbestreitbar ebenfalls notwendigen Fortschreibung der Hauptströmungen steht. Der Erfolg der Kaiser-Wilhelm-/Max-Planck-Gesellschaft in den vergangenen hundert Jahren beruhte unter anderem darauf, dieser Herausforderung besser als andere Forschungsorganisationen gewachsen zu sein und oft als Katalysator für die Umstrukturierung von Wissenssystemen gedient zu haben. Die langfristige und nachhaltige Förderung solcher Umstrukturierungsprozesse durch institutionelle Forschungsförderung auch abseits des Mainstreams spielt hier eine Schlüsselrolle und erscheint als die eigentliche Mission der Max-Planck-Gesellschaft.

1.2 Innovative Antwort auf eine Krise

Das Humboldt’sche Bildungsideal der Einheit von Lehre und Forschung an den Universitäten und Hochschulen geriet Ende des 19. Jahrhunderts durch das zunehmende Tempo der Wissenschaftsentwicklung, durch industrielle Anforderungen, aber auch durch zunehmende nationale, wenn nicht nationalistische Einflüsse an Grenzen, die eine Gründung außeruniversitärer Forschungsinstitute nahelegten. Die Errichtung solcher selbständiger, ausschließlich der Forschung gewidmeter Institute entsprach gewissermaßen dem Zeitgeist der Jahrhundertwende, doch die weitere Ausgestaltung dieser Idee erwies sich als eine der bedeutendsten institutionellen Innovationen des 20. Jahrhunderts. Sie war zunächst einmal eine Konsequenz aus dem enorm anwachsenden Forschungsbedarf der Industrie und anderer Praxisbereiche, der von – mehr oder minder entwickelten – eigenen Industrielaboratorien zumindest im Grundlagenbereich nicht abgedeckt werden konnte. Sie war zugleich die Folge einer universitären Krise, die an die heutige Hochschulproblematik erinnert. Die Universitäten hatten sich zu Massenlehranstalten entwickelt, hielten aber am Ordinarienprinzip und einem ausschließlich am Lehrbedarf orientierten Stellenplan fest. Man war darüber hinaus zu der Einsicht gelangt, dass der wissenschaftliche und technische Fortschritt angesichts der immer kürzer werdenden Zeitspanne zwischen Entdeckung und Innovation permanent eines gewissen Vorrats an Ergebnissen naturwissenschaftlicher Grundlagenforschung bedürfe, um wirksam umgesetzt werden zu können. Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen gab es seit längerem. Als ein Beispiel in Deutschland mit nationaler und internationaler Ausstrahlung sei die 1887 gegründete Physikalisch-Technische Reichsanstalt genannt.3 Am Anfang des 20. Jahrhunderts gab es Überlegungen, eine ähnlich geartete Chemische Reichsanstalt zu schaffen – erste Pläne dazu entstanden um 1905.4

Es waren diese Überlegungen, die schließlich zur Gründung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft führten. Doch stellte sich die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft gegenüber den bisherigen Konzepten als eine wesentliche institutionelle Neuerung dar. Sie hätte sich womöglich nicht durchsetzen lassen, hätte sich nicht ein Gelehrter vom Range des Theologen und Generaldirektors der Königlichen Bibliothek Adolf von

Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft stellte eine zukunftsweisende Form der Wissenschaftsorganisation dar, die strukturelle Offenheit wissenschaftlicher Gestaltung mit der Durchsetzungsfähigkeit institutioneller Entscheidungen auf neue Weise verband. Im Gegensatz zu anderen zeitgenössischen Institutionen, wie den Universitäten, den Akademien, den Reichsanstalten und den Labors der Industrie, konnten in ihrem Rahmen insbesondere interdisziplinäre Forschungsschwerpunkte unter maßgeblicher Mitwirkung der Wissenschaft gesetzt werden, die in den tradierten Strukturen der Universität keinen Raum hatten, oder nicht unter einer unmittelbaren Auftrags- und Anwendungsperspektive standen. Dabei konnten Politik und Gesellschaft zugleich so einbezogen werden, dass eine erfolgreiche Realisierung neuer Perspektiven erreicht werden konnte. Auch die Entwicklung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft als Ganzes wurde dabei von wissenschaftlicher Prioritätensetzung mitbestimmt. Die Möglichkeit der Autonomie von Wissenschaft innerhalb der Institute wurde zumindest prinzipiell ermöglicht, war jedoch naturgemäß stets gefährdet durch den Umstand, dass gesellschaftliche Kontexte Bedingungen und Spielräume für Wissenschaft setzten.5

Die genannten Hintergründe waren jedoch nicht nur ein deutsches Problem, sondern müssen im Zusammenhang mit der „Genese des Industrie- und modernen Interventionsstaats“6 als internationale Entwicklung – mit idiosynkratrischen Unterschieden – gesehen werden. Doch spielte die nationalistische Stimmungsmache gerade auch in Deutschland eine große Rolle. Man schürte Befürchtungen, dass man der internationalen Konkurrenz trotz der bisher international hoch angesehenen deutschen Lehr- und Forschungsanstalten in der Zukunft nicht mehr standhalten könnte. „Unsere Führung auf dem Gebiete der Naturforschung ist nicht nur bedroht, sondern wir haben dieselbe bereits in wichtigen Teilen an das Ausland abgeben müssen“, bediente

Zur innovativen Gründungsidee gehörte,

daß die zu schaffenden selbständigen, nicht den Universitäten und Akademien inkorporierten Forschungsinstitute auf den Gebieten, in denen intensive und aufwendige Grundlagenforschung nötig erschien, zwar mit Hilfe und, nach preußischer Tradition, unter der Aufsicht des Staates zustande kommen und arbeiten, aber doch weithin von privater Seite finanziert werden sollten.8

In seiner ausführlichen Denkschrift für Wilhelm

Forschungsinstitute brauchen wir, nicht eins, sondern mehrere, planvoll begründet und zusammengefaßt als Kaiser-Wilhelm-Institut für naturwissenschaftliche Forschung. [...] Es muß zu allgemeiner Anerkennung bei den Einsichtigen, in dem Staate und in dem ganzen Volke kommen, daß unser Betrieb der Naturwissenschaften eines neuen Hilfsmittels bedarf [...], nämlich der Forschungsinstitute, die rein der Wissenschaft dienen sollen.9

Sehr wichtig sei es,

die Zwecke der zu gründenden Institute nicht von vornherein zu spezialisieren, sondern in den weitesten Grenzen zu halten. Die besondere Arbeitsrichtung sollen die Institute durch die Persönlichkeit des sie leitenden Gelehrten erhalten sowie durch den Gang der Wissenschaft selbst. Die Institute müssen so angelegt und ausgestattet sein, daß sie die verschiedensten Untersuchungen ermöglichen; wenn man ihnen aber von vornherein spezielle Zwecke vorschreiben würde – sei es auch solche, die heute im Mittelpunkt des Interesses stehen –, würde man leicht auf einen toten Strang geraten, da auch in der Wissenschaft ein Acker sich oft überraschend schnell erschöpft und erst nach Jahrzehnten wieder mit Erfolg in Angriff genommen werden kann.10

Um den Wissenschaftlern die volle Konzentration auf diese Aufgaben zu ermöglichen, sollten sie frei von Lehrverpflichtungen sein (wobei es natürlich ihnen selbst überlassen bliebe, zu speziellen Themen Vorlesungen oder Seminare abzuhalten).

Die Gründung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft trug die typischen Züge ihrer Zeit und ihres Umfeldes. Sie resultierte aus Vorschlägen einzelner renommierter Gelehrter, Plänen der preußischen Staatsverwaltung und Interessen der Wirtschaft. Sie trat unter dem Protektorat des Kaisers ins Leben, ein Aspekt durch den sich die beteiligten Verantwortlichen zu Recht hohes gesellschaftliches Ansehen erhofften, dem sich auch die in Betracht kommenden Förderer aus Industrie- und Finanzkreisen nicht entziehen könnten.11 Dass

War die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft von vornherein durchaus als Institution des Reiches gedacht – auch das Protektorat des Kaisers sprach dafür – so war Wissenschaftspolitik im Reichsinnern nach wie vor Ländersache und blieb es auch in der Weimarer Zeit. Immerhin hatte sich Preußen, insbesondere durch die weitsichtige Politik des preußischen Ministerialdirigenten und einflussreichen Wissenschaftspolitikers Friedrich

1.3 Die Gründungsjahre

Die Umsetzung der Pläne zur Gründung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft erfolgte mit erstaunlicher Geschwindigkeit: Drei Monate nach der feierlichen Ankündigung des Kaisers auf der 100-Jahrfeier der Friedrich-Wilhelms-Universität, der heutigen Humboldt-Universität zu Berlin, fand am 11. Januar 1911 die konstituierende Sitzung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft in der Königlichen Akademie der Künste am Pariser Platz statt. Am 23. Januar 1911 wurde Adolf von

Bereits im Gründungsjahr hatte die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft ihr Wirkungsfeld über die Grenzen Deutschlands hinaus verlagert und mit dem Kauf der Zoologischen Station Rovigno in Istrien am 1. Oktober 1911 die erste Institution im Ausland übernommen,15 die – trotz kriegsbedingter Schließung – bis 1921 von dem Breslauer Zoologen und Taxonomen Thilo

Im Oktober 1913 folgte mit der Eröffnung des KWI für experimentelle Therapie das erste biologische Institut in Dahlem. Institutsdirektor wurde August von

Als erstes Institut außerhalb Berlins wurde 1914 Franz

1.3.1 Administration und Finanzen

Die Institutsleitung setzte sich aus den Direktoren, dem Kuratorium und dem wissenschaftlichem Beirat zusammen. An der Spitze der Gesellschaft stand der Präsident und ihm zur Seite ein Generalsekretär. Der Senat, der Verwaltungsausschuss, die Haupt- bzw. Mitgliederversammlung bildeten die Organe der Gesellschaft. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs war die Präsidententätigkeit ehrenamtlich. Der Sitz der Generalverwaltung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft befand sich zunächst in der Königlichen Bibliothek24 und von 1922 bis 1945 im Berliner Schloss.

Mitglied der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft wurde man aufgrund einer – natürlich möglichst hohen – finanziellen Zuwendung, die im Allgemeinen einen Aufnahme- und zumindest einen jährlichen Mitgliedsbeitrag umfasste: die Aufnahmegebühr betrug mindestens 20.000 Mark (was heute etwa 100.000 Euro entspricht), der Jahresbeitrag 1.000 Mark.25 Bis zum Ersten Weltkrieg zählte die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft etwa zweihundert, in den 1920er Jahren dann an die tausend Mitglieder. Die jährliche Mitgliederhauptversammlung bildete das höchste Beschluss fassende Gremium. Zu den 79 Gründungsmitgliedern, die sich im Januar 1911 zur Gründungsversammlung eingefunden hatten, gehörten solch illustre Persönlichkeiten wie der Berliner Unternehmer und Kunstmäzen Eduard

Abb. 1.2: Hilde

Selbst aus dieser Gruppe schwerreicher Mäzene ragte das finanzielle Engagement des Bankiers Leopold

Entscheidend für die Leitung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft waren aber Senat, Verwaltungsausschuss/-rat und die zunehmend ihren Einfluss ausbauende Generalverwaltung. Anfangs bestand der Senat aus 20 Mitgliedern, von denen zehn von der Mitgliederversammlung gewählt und zehn vom kaiserlichen Protektor ernannt wurden. In den 1920er Jahren wuchs die Mitgliederzahl auf 44 an, inzwischen bestimmte der preußische Staat die Hälfte der Mitglieder, außerdem wurden zwei, später drei Institutsdirektoren in dieses Gremium berufen. Der Verwaltungsrat wurde aus Mitgliedern des Senats bestimmt. Für die Verwaltung der einzelnen Institute war ein Kuratorium zuständig, das ebenfalls aus Vertretern von Staat, Finanzwesen und Wissenschaft bestand. Zum Wissenschaftlichen Mitglied der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft wurde man aufgrund wissenschaftlicher Leistungen durch den Senat ernannt.28 Institutsdirektoren und Wissenschaftliche Mitglieder waren formal gleichgestellt.

Als Rechtsform war der „eingetragene Verein“ gewählt worden. Man versuchte in den Anfangsjahren, mit einem Minimum an Verwaltungsaufwand auszukommen. Der Verwaltungsausschuss bestand aus dem Präsidenten, zwei Vizepräsidenten, zwei Schriftführern und zwei (ab 1925 drei) Schatzmeistern, und diese Tätigkeiten waren ehrenamtlich. Zunächst war Ernst von

Nachdem der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft mit dem Untergang der Monarchie der kaiserliche Schirmherr abhanden gekommen war, trugen Satzungsänderungen – weniger von den mehrheitlich konservativen Mitgliedern der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft betrieben als vom Reichs- sowie Preußischen Staatsministerium – Ende 1921 der neuen politischen Situation Rechnung; der Name wurde jedoch beibehalten. Sowohl wuchs durch die neue Satzung die Einflussmöglichkeit des Staates als auch der Wissenschaftler.34 Das neue Mitgliederabzeichen, auf dem das Konterfei des Kaisers durch die

Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft glich eher einem Dachverband unterschiedlich strukturierter Institute als einem straff geleiteten Großunternehmen. Das war nicht zuletzt den unterschiedlichen Finanzierungsverhältnissen der einzelnen Institute geschuldet, wie auch der weitgehenden Eigenverantwortung, die man den Direktoren zugestand. Ab 1929 gab es auf Anregung

Von Anfang an stellte die Finanzierung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft ein Problem dar. Zwar sollte sie außerhalb traditioneller Bahnen erfolgen – das heißt vornehmlich auf privatem Wege durch Mäzene wie den Bankier Leopold

Die neue politische Situation nach dem Krieg und die zunehmende Inflation bewirkten schließlich, dass auch das Reich einen beachtlichen Zuschuss gewährte (Preußen und das Deutsche Reich sicherten die Finanzierung des laufenden Betriebes der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft etwa im Verhältnis 50:50). Hinzu kamen unter anderem Mittel aus der neu entstandenen Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft42 und ab Mitte der 1920er Jahre von der Rockefeller-Stiftung. So konnte die Leitung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft in einem internen Papier Ende 1923 feststellen, dass „kaum daran gezweifelt werden [könne], dass Reich und Staat auch in Zukunft die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und ihre Institute in ausreichendem Maße unterstützen werden.“43 Und 1930 formulierte

Die Finanzierungsprobleme der Gesellschaft in den 1920er Jahren veranlassten Präsident und Generaldirektor sowohl dem Preußischen Staat als auch dem Reich gegenüber zu taktieren. Einerseits bemühte man sich, möglichst hohe Zuwendungen vom Staat zu erhalten – andererseits pochte man auf den Status einer privaten Gesellschaft, wenn der Staat, zugunsten einer einheitlichen Kultur- und Wissenschaftspolitik, mehr Einfluss in der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft verlangte. Durch gezielte Mitgliederwerbung vor allem unter Politikern und Industriellen war es

Dessen ungeachtet konnte die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft nach dem Krieg bis zum Höhepunkt der Inflation noch erheblich wachsen. Sechs neue Institute kamen in diesem Zeitraum dazu: die bereits 1915 unter Beteiligung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft gegründete Modellversuchsanstalt für Aerodynamik in Göttingen unter Ludwig

1.3.2 Selbstverständnis

Ein wesentlicher Grundsatz der Forschungsorganisation wurde – und ist bis heute – das Harnack-Prinzip. Mutmaßlich wurde es von

Zum Selbstverständnis der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zählte ebenso das heute als Subsidiaritätsprinzip bezeichnete Bestreben, Forschungsinstitute auf den neuen Gebieten zu gründen, die abseits der auch an anderen Einrichtungen – vor allem an den Universitäten – verfolgten Hauptströmungen lagen und nur wenig in deren Strukturen passten. So konnten auch komplexe Institutsstrukturen entwickelt werden, mit denen die organisatorischen Möglichkeiten der Hochschulen überfordert gewesen wären. Zudem gehörten in diesen Bereich Gebiete, die wegen eines hohen Ausrüstungsaufwandes nicht an Hochschulen betrieben werden können. In der späteren Entwicklung der Max-Planck-Gesellschaft wurde die Frage, inwieweit die Großforschung zu ihrem genuinen Aufgabenbereich gehöre, immer wieder kontrovers diskutiert – eine Kontroverse, die in engem Zusammenhang mit einem sich zunehmend ausdifferenzierenden Wissenschaftssystem stand, wie es erst in der Bundesrepublik etabliert werden sollte.56 Die Wissenschaftler der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft sollten frei von Lehrverpflichtungen und Hochschulzwängen forschen können. Allerdings sollten sie durch vielfältige personelle sowie auch organisatorische Verflechtungen mit den Hochschulen und anderen Einrichtungen in die Ausbildung und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses eingebunden sein. Naturgemäß musste das Subsidiaritätsprinzip in einer sich differenzierenden akademischen Landschaft stets neu definiert werden. Bereits in der Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft spielte dieses Prinzip auch eine Rolle als Chance für Wissenschaftler/innen, die nicht im Mainstream tätig waren oder für die es an anderen akademischen Institutionen Aufstiegsbarrieren gab, wie etwa jüdische Forscher und Frauen.

Charakteristisch für die Institute der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft war ferner die Forschung auf vielversprechenden Grenzgebieten, in denen die fruchtbaren Konflikte zwischen verschiedenen Bereichen der Wissenschaft angesiedelt sind. Das Harnack-Prinzip, die Subsidiarität und die Interdisziplinarität der institutionell geförderten Grundlagenforschung sind bis heute wesentliche forschungspolitische Grundsätze der Max-Planck-Gesellschaft, auch wenn es immer wieder Versuchungen gab und gibt, politischen Wünschen nach einer stärker programm-orientierten Forschung nachzugeben. Allerdings gehört auch die – jedenfalls dem Selbstverständnis nach – ausschließliche Konzentration auf die Grundlagenforschung zu den Charakteristika der Max-Planck-Gesellschaft, die noch nicht in gleichem Maße für die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft galten und sich erst im Zusammenhang der Entstehung des hochdifferenzierten und arbeitsteiligen Wissenschaftssystems der Bundesrepublik entwickelten.

Die außerordentliche Langfristigkeit, in der institutionell geförderte Grundlagenforschung wirksam werden kann, wird eindrucksvoll durch die Kontinuität der Katalyseforschung am KWI für Physikalische Chemie und Elektrochemie, dem heutigen Fritz-

1.4 Ausbau in einer Situation des Umbruchs

Der Erste Weltkrieg begann am 28. Juli 1914 mit der Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien. Vorausgegangen war die Julikrise, deren Auftakt der „Blankoscheck“ von Wilhelm

Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft hatte sich zu diesem Zeitpunkt gerade einigermaßen konsolidiert. Auch die Mehrheit ihrer Mitarbeiter stimmte in die damalige patriotische Begeisterung ein. Führende Vertreter der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft60 gehörten zu den Unterzeichnern des Aufrufs an die Kulturwelt61 mit dem sich 93 prominente Wissenschaftler, Künstler und Schriftsteller im Oktober 1914 mit dem deutschen Militarismus solidarisierten und Kriegsgräuel leugneten. Das so genannte Manifest der 93 hatte katastrophale Auswirkungen auf die internationalen Beziehungen der deutschen Wissenschaft, die weit über deren Trübung durch den Krieg hinausgingen (zumal die meisten der unterzeichneten Wissenschaftler auch nach dem Kriege nicht bereit waren, sich davon zu distanzieren). Die von Georg Friedrich

Abb. 1.3: In der Zwischenwelt von Militär und Wissenschaft: Fritz

Der Krieg zeigte unterschiedliche Auswirkungen auf die einzelnen Institute, von denen viele infolge des Kriegs große Teile ihres Personals verloren. Anderen hingegen bot der Krieg Gelegenheit zum weiteren Ausbau. So konnte beispielsweise

Auch andere Institute waren am Krieg beteiligt. Die chemische Abteilung des KWI für experimentelle Therapie arbeitete beispielsweise an der Entwicklung von Ersatzstoffen für Seife. Am KWI für Kohlenforschung wurde ebenfalls an Rohstoffersatzverfahren gearbeitet, unter anderem an synthetischen Treibstoffen. Am KWI für Arbeitsphysiologie befasste man sich mit Fragen der Kriegsernährung und Ersatzfutterstoffen. Insgesamt fielen die Beiträge der einzelnen Kaiser-Wilhelm-Institute zur Kriegswirtschaft und Rüstung sehr unterschiedlich aus. Das lag zum einen daran, dass die meisten Institute ihre Arbeit überhaupt erst kurz vor Kriegsbeginn aufgenommen hatten, zum anderen, dass kein klares kriegswirtschaftliches Gesamtkonzept bestand. Doch mehrheitlich folgten die einzelnen Institutsleiter bereitwillig der

Nach Kriegsende befürchtete

Die Orientierung an großen technischen, wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Herausforderungen konnte dennoch produktiv sein, denn sie zwang zur Mobilisierung und Bündelung von Forschungsmethoden auch jenseits traditioneller Disziplingrenzen. Die Einbindung der Wissenschaft in kurzfristige Erwartungshorizonte von Wirtschaft und Politik wirkte sich dagegen meist hemmend und auch zerstörerisch auf die Grundlagenforschung aus. So regten während des Kriegs zutage getretene Rohstoffprobleme die Gründung weiterer Institute der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft an. Beispielsweise wurde 1919

Auch außerhalb Berlins beziehungsweise Preußens wurden neue Institute gegründet, um eine stärkere Verankerung im Reich zu erreichen und finanzielle Mittel auch aus anderen Ländern zu erschließen, wie zum Beispiel 1921 das KWI für Lederforschung in Dresden und 1924 das KWI für Strömungsforschung in Göttingen. Eine Stiftung zu Ehren des schlesischen Unternehmers Fritz von

Um dennoch eine gewisse Planmäßigkeit in die Institutsgründungen zu legen, unterschied Generalsekretär

Etwas anders lagen die Verhältnisse beim KWI für Metallforschung, das 1920 zunächst in Neubabelsberg bei Berlin gegründet und 1923 in Gebäude der Staatlichen Materialprüfungsanstalt in Berlin-Dahlem überführt wurde. Es arbeitete vor allem auf dem Gebiet der Nichteisenmetalle und leistete Pionierarbeit in der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung (unter anderem mit Röntgenstrukturuntersuchungen). Aufgrund finanzieller Schwierigkeiten stand es allerdings Anfang der 1930er Jahre vor der Schließung. Es gelang der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft jedoch, die Unterstützung der Nichteisenmetall-Industrie im süddeutschen Raum zu gewinnen und das KWI in Stuttgart anzusiedeln, wo es 1935 neu eröffnet wurde.71

Dank des ökonomischen Aufschwungs nach Inflation und Überwindung der internationalen Isolation infolge des Ersten Weltkriegs setzte Mitte der 1920er Jahre auch in der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft eine neue Entwicklungsphase ein, die mit neuen Institutsgründungen einherging. Dabei wandte sich die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft verstärkt auch der medizinischen Forschung zu. So erhielten die bereits bestehenden Institute für Arbeitsphysiologie, Psychiatrie und Hirnforschung Neubauten, und 1927 wurde in Berlin-Dahlem ein KWI für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik unter Leitung des Mediziners und Rassenhygienikers Eugen

Insgesamt folgten aber die Neugründungen ab Mitte der 1920er Jahre keiner längerfristigen wissenschaftspolitischen Strategie, sondern waren eher von finanzpolitischem Opportunismus geprägt. So ging die Gründung des KWI für Hirnforschung unter der Leitung von Oskar

Ungeachtet der fehlenden langfristigen Forschungsplanung –

Der Erfolg der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft bei ihren Personalentscheidungen zeigte sich auch in Emil

Die Weltwirtschaftskrise 1929 brachte auch die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft in finanzielle Schwierigkeiten, selbst wenn diese nicht so stark von Kürzungen betroffen war wie andere gesellschaftliche Bereiche.76 Dennoch stieß die seit Mitte der 1920er Jahre verfolgte Wachstumsstrategie erneut an Grenzen. In dieser finanziellen Situation sprang die Rockefeller-Stiftung ein, die unter anderem Otto

Die Einweihung des ersten, genuin von vorneherein interdisziplinär angelegten Instituts der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, des KWI für medizinische Forschung,79 anlässlich der 18. Hauptversammlung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft konnte

Die ersten Amtsjahre Plancks standen im Zeichen der Weltwirtschaftskrise. Nach einem Höhepunkt in den öffentlichen Zuschüssen im Haushaltsjahr 1929/30 sanken diese zum Geschäftsjahr 1932/33 um knapp 40 Prozent.83 Insofern konzentrierten sich die Bemühungen von

1.5 Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus

1.5.1 Die historische Verantwortung der Max-Planck Gesellschaft

1997 setzte der damalige Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, Hubert

Das Forschungsprogramm der Präsidentenkommission „Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus“ wurde im März 1999 mit einer viertägigen internationalen Konferenz unter dem Titel „Bestandsaufnahme und Perspektiven der Forschung" eröffnet. In den folgenden sechs Jahren erforschte ein Team aus unabhängigen Historikerinnen und Historikern so vollständig und vorbehaltlos wie möglich das Verhältnis der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zum NS-System, das wissenschaftliche, politische und wissenschaftspolitische Handeln ihrer Repräsentanten und Wissenschaftler während der Zeit des Nationalsozialismus sowie die Folgen und Auswirkungen dieses Handelns auf die Max-Planck-Gesellschaft. Die aus dieser Forschungsleistung hervorgegangen 18 Monographien und Sammelbände sowie 28 Preprints88 haben neue Standards in der historischen Forschung gesetzt, auf die wir in unseren Ausführungen dankbar zurückgreifen.89

Im Juni 2001 fand im Fritz-

1.5.2 Machtwechsel und „Selbstgleichschaltung“: Die Ära Planck

Ich hoffe sehr, dass die bevorstehende Jahresversammlung der K.W.G. Veranlassung geben wird, die persönlichen Beziehungen zu den Ministern des Reiches und der Länder womöglich noch enger zu gestalten als sie es bei den früheren Regierungen waren.93

Auf die Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 reagierte die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft unter ihrem Präsidenten Max

Abb. 1.4: Albert

Das am 7. April 1933 erlassene „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“, das die Entfernung jüdischer und politisch missliebiger Beamter zum Ziel hatte, wurde innerhalb der Gesellschaft zügig und rückhaltlos umgesetzt. Im Herbst 1933 legte die Generalverwaltung dem Reichsministerium des Inneren eine „Nachweisung aller Angestellten [...] über ihre arische oder nichtarische Abstammung“ vor.98 Demnach waren von den 1.061 Mitarbeitern 54 „nichtarisch“.99 Insgesamt betraf dies jedoch überhaupt nur 18 Institute der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, weder im

Albert

Solange mir eine Möglichkeit offensteht, werde ich mich nur in einem Lande aufhalten, in dem politische Freiheit, Toleranz und Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz herrschen. [...] Diese Bedingungen sind gegenwärtig in Deutschland nicht erfüllt. Es werden dort diejenigen verfolgt, die sich um die Pflege internationaler Beziehungen besonders verdient gemacht haben, darunter einige der führenden Künstler.111

Bei seiner Rückkehr nach Europa verzichtete er am 28. März in der deutschen Botschaft in Brüssel auf die deutsche Staatsbürgerschaft und erklärte auch am gleichen Tag seinen Austritt aus der Akademie der Wissenschaften. Am 1. April erklärte der Beständige Sekretar der Akademie, Ernst

Akademien haben in erster Linie die Aufgabe, das wissenschaftliche Leben eines Landes zu fördern und zu schützen. Die deutschen gelehrten Gesellschaften haben aber – so viel mir bekannt ist – es schweigend hingenommen, dass ein nicht unerheblicher Teil der deutschen Gelehrten und Studenten sowie aufgrund einer akademischen Ausbildung Berufstätigen ihrer Arbeitsmöglichkeit und ihres Lebensunterhaltes in Deutschland beraubt wird. Einer Gesellschaft, die – wenn auch unter äusserem Druck – eine solche Haltung annimmt, möchte ich nicht angehören.116

Im Zuge der „Selbstgleichschaltung“ wurde auch der KWG-Senat auf seiner Jahresversammlung im Mai 1933 neu gebildet: Mit Ausnahme von Franz von

1.5.3 Im Zeichen des Erfolgs: Die Netzwerke von Glum und Telschow

Wie die folgenden Abschnitte zeigen werden, ist die Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im NS-Staat die eines bemerkenswerten wissenschaftspolitischen Erfolges und weniger – wie häufig und insbesondere gerne von Zeitzeugen kolportiert – die eines Kampfes um das institutionelle Überleben.119 Diese Darstellung folgte der Logik, dass aufgrund des anti-intellektuellen Charakters des

Überlegungen der neuen Regierung in den Jahren 1933/34, die Gesellschaft aufzulösen und die einzelnen Institute anderen interessierten Einrichtungen zu übergeben, hingen unter anderem damit zusammen, dass die Kompetenzen der Länder im Reich zusammengeführt werden sollten und die Verantwortung für die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft vom Reichsinnenministerium auf das von Bernhard

In den Jahren 1937 bis 1945 bescherte

Anders als

1.5.4 Kriegsrelevante Forschung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft

im Nationalsozialismus

Mit der NS-Aufrüstungspolitik erlebten Agrar- und Rüstungsforschung in Deutschland nach dem Machtwechsel 1933 einen erheblichen Aufschwung. Die bis dato 29 Institute und Forschungsstellen der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft wuchsen in den folgenden Jahren auf 42 an, unter anderem nahmen 1937 das KWI für Biophysik in Frankfurt am Main unter Boris

Die Bewertung der kriegsrelevanten Forschung in der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, dieser „Interessenskoalition zwischen Wissenschaft und Macht“126, stellt eine besondere Herausforderung für die Wissenschaftsgeschichte dar und war ein inhaltlicher Schwerpunkt der Präsidentenkommission zur „Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus“. Dabei konnte es nicht um das bloße Abarbeiten eines Institutionenrasters gehen,127 vielmehr standen Aspekte wie „Gemeinschaftsforschung“ und Forschungsorganisation, Ressourcenaustausch und Wissenstransfer zwischen Wissenschaft, Militär und Industrie im Vordergrund.128 Auf der Grundlage der Forschungen dieser Kommission verfügen wir heute über ein detailliertes Bild, das das ganze Ausmaß zeigt, in welchem die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, ihre Präsidenten

Vierjahresplan, Autarkiepolitik und Ostexpansion

Im September 1936 wurde Hermann

Die nationalsozialistische Autarkiepolitik verfolgte als eines ihrer Hauptziele, Deutschland unabhängig von Nahrungsmittelimporten aus Übersee zu machen, ein Ziel das auch aus der Weltwirtschaftskrise resultierte.133 Neben der Kriegsfähigkeit stellte die Autarkie der deutschen Wirtschaft den anderen zentralen Programmpunkt des Vierjahresplanes dar. Die Nahrungsmittelsicherheit für Deutschland sollte u.a. mit Hilfe der Züchtungsforschung im Kontext militärischer Ostexpansion geschaffen werden. Die noch in den Anfängen steckende Genetik sollte dazu beitragen, „Obst, Gemüse und Getreide sowie Faserpflanzen widerstandsfähiger gegen Pflanzenkrankheiten, Frost und Dürre zu machen“134– und Deutschland mit dieser Produktivitätssteigerung der Pflanzenzüchtung unabhängig von Importen.

Die deutsche Autarkieforschung nutzte die Eugenik, um auch Pflanzen und Tiere „vor Degeneration zu schützen“, wobei es sich jedoch um kein NS-Spezifikum handelte, denn auch die USA und die Sowjetunion griffen in ihrem Streben nach Autarkie auf die Rassenhygiene zurück. Die Wissenschaftler/innen begriffen den Krieg als Möglichkeit, ihre Forschung weiterzuentwickeln, da dieser ihnen mit der Ostexpansion die Möglichkeit bot, Zugriff auf Gebiete oder auch osteuropäische Forschungsstationen, und damit beispielsweise botanisches Material, zu erlangen, die ihnen lange nicht zugänglich gewesen waren. Wilhelm

Rüstungsforschung

Bereits

Im Dezember 1938 eröffnete die unerwartete Entdeckung der Urankernspaltung am KWI für Chemie nicht nur die völlig neue Perspektive der nuklearen Energiegewinnung. Sie bereitete auch den Weg für neuartige militärische Technologien mit ungeahnten Konsequenzen. Otto

Bereits kurz nach Kriegsbeginn wurde mit Unterstützung aus der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft ein Uranprojekt ins Leben gerufen, um die technischen und militärischen Anwendungen dieser Entdeckung auszuloten und umzusetzen. Das KWI für Physik, das Physikinstitut im KWI für medizinische Forschung und das KWI für Chemie waren daran beteiligt. Abweichend von oft anders lautenden Nachkriegsdarstellungen – in denen gerne die „reine Luft der wissenschaftlichen Forschung“140 besungen wurde –, widmeten sich die beteiligten Forscher durchaus zielbewusst ihrer Arbeit und nutzten jedenfalls die Chance, auf diesem Wege unter anderem an modernste Ausrüstungen zu gelangen.

Seit Jahrzehnten beschäftigt sich die Geschichtsforschung mit der umstrittenen Rolle von Werner

Nach den Plänen des Heereswaffenamtes sollte das KWI für Physik zum Zentrum der Forschungen des Uranvereins werden, allerdings sollte die Forschung dezentral auf mehrere Institutionen verteilt bleiben. Der Institutsdirektor

Das KWI für Physik war unter die formelle Leitung des Heereswaffenamtes gestellt worden, als dessen Vertreter der Physiker Kurt

In der Diskussion um die Frage, wie weit die Wissenschaftler bereit waren, für

Was wollte WernerHeisenberg mit seinem Besuch bei Niels Bohr im September 1941? Ist sein Besuch ein Beweis dafür, daß Heisenberg mit den Nationalsozialisten kollaborierte, daß er die Absicht hatte, Bohr auszubeuten und dessen eventuelles Wissen über ein Atombombenprojekt der Alliierten abzuschöpfen? Oder wollte Heisenberg – ganz im Gegenteil – Hitler Widerstand leisten, indem er über Bohr die Alliierten vor der Möglichkeit einer deutschen Atombombe warnte?“142

Die Nachkriegserinnerungen von

Nach

Als Katalysator für diese jahrzehntelange kontroverse Debatte betrachtet

Die Geschichte wird festhalten, daß die Amerikaner und die Engländer eine Bombe bauten und daß zur selben Zeit die Deutschen unter demHitler-Regime eine funktionsfähige Maschine [sc. einen Reaktor] herstellten. Mit anderen Worten, die friedliche Entwicklung der Uranmaschine fand in Deutschland unter dem Hitler-Regime statt, während die Amerikaner und die Engländer diese gräßliche Kriegswaffe entwickelten.147

Ein Beispiel für die frühe Remilitarisierung der Forschung, die im Zuge der nationalsozialistischen Aufrüstung forciert wurde, stellt das Kaiser-Wilhelm-Institut für physikalische Chemie und Elektrochemie dar. Anders als in der historischen Forschungsliteratur lange angenommen, beschränkten sich das Preußische Kultusministerium und das Reichswehrministerium in ihrem Vorgehen gegen das

1939 erhielt

Auch bei

Richard

Als prominente Wissenschaftsorganisatoren hatten

Internationale Beziehungen: Die Rockefeller-Stiftung

Trotz Selbstgleichschaltung, Vertreibung der jüdischen Wissenschaftler/innen und zunehmender Rüstungsforschung blieben bis zu Beginn des Zweiten Weltkriegs die internationalen Kontakte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, insbesondere zur anglo-amerikanischen scientific community, noch erstaunlich ungestört. Dies belegen die Annalen des

Doch Plancks Befürchtungen, dass sich die Entlassungen auf die Beziehungen zur Rockefeller-Stiftung auswirken könnten, sollten sich zumindest zum Teil bewahrheiteten. Die Stiftungsvertreter waren unsicher in Bezug auf die Vorgänge 1933 in Deutschland und reagierten sehr unterschiedlich darauf. Um sich ein Bild der wissenschaftspolitischen Ziele der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft machen zu können, waren sie auf die Informationen der Wissenschaftsfunktionäre angewiesen. Während manche, wie unter anderem von Oskar

Dennoch zog sich die Rockefeller-Stiftung nur allmählich aus der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und Deutschland zurück, noch 1935 finanzierte sie den Bau des KWI für Physik mit 1,5 Mio. Reichsmark.174 Dafür und für die damit einhergehende implizite Billigung der Wissenschaftspolitik der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft geriet die Stiftung in den USA zunehmend in die Kritik.175

1.5.5 Industriekapitäne: Bosch und Vögler

Carl

1936 feierte die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft ihr 25-jähriges Bestehen, und Max

Aus Sorge um die künftige wirtschaftspolitische Absicherung der Treibstoffsynthese im Falle eines Regierungswechsels ließ

Den Antisemitismus der NSDAP und die gegen Juden gerichteten Verfolgungsmaßnahmen des NS-Staates lehnte

Im ersten Halbjahr seiner Präsidentschaft hatte

Wie sehr

Interregnum

Zum Zeitpunkt des Todes von

Diese Machtakkumulation erlaubte es

Doch ungeachtet des reibungslosen Ablaufs der Amtsgeschäfte unter

Albert Vögler, der starke Mann aus dem Revier

Die Kandidaten, die bei der neuerlichen Präsidentensuche zur Diskussion standen, waren

Eine scheinbar greifbare Übergangslösung, die

Der Industriemagnat

Eine enge Beziehung verband ihn hingegen mit Albert

1.6 Von der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Max-Planck-Gesellschaft

1.6.1 Weichenstellungen

Aus den Trümmern der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft entstand die Max-Planck-Gesellschaft. Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft war weitgehend Teil des NS-Systems geworden, mit dem sie faktisch auch zugrunde ging. Doch ihr Modell einer maßgeblich durch die Wissenschaft selbst bestimmten Schwerpunktsetzung institutioneller Forschungsförderung sowie vor allem ihre einzelnen Institute bestanden fort. Das Modell Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft galt allgemein als Erfolgsmodell, das sich in ihren Instituten manifestierte, nicht zuletzt belegt durch die vergleichsweise hohe Zahl an Nobelpreisen (25 bis 1945), mit denen KWG-Wissenschaftler ausgezeichnet worden waren.207 Die ausschließliche Konzentration auf die Grundlagenforschung hingegen stellte keine fest gefügte Tradition der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft dar. Ihre nunmehr dezidierte Betonung ergab sich zunächst eher aus dem Nachkriegsbestreben, sich von der militärischen Forschung insbesondere der NS-Zeit abzugrenzen und damit zugleich ein Argument für den Erhalt dieser Forschungsgesellschaft zu liefern. Erst durch die Differenzierung des Wissenschaftssystems in der Bundesrepublik wurde die Grundlagenforschung zu einem Proprium der Max-Planck-Gesellschaft, zu deren Selbstverständnis heute der Leitsatz von Max

Zum Erbe der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft gehörten vor allem die personellen und sachlichen Forschungskapazitäten, die sich nach den Zerstörungen des Krieges erhalten hatten. Viele der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die überlebt hatten, erinnerten sich an die Qualität und Freiheit der Forschung, die ihnen die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft in besseren Zeiten ermöglicht hatte und setzten sich auch deshalb für den Erhalt dieser besonderen Form der Forschungsförderung ein. Der Selbstverständlichkeit, mit der viele von ihnen sich in den Dienst eines totalitären Staates, zu dessen Teil die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft geworden war, gestellt hatten, war jedoch der Boden entzogen worden, und neue Selbstverständlichkeiten zunächst noch nicht in Sicht.

Die Kontinuität zwischen Max-Planck-Gesellschaft und Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft war jedenfalls keineswegs eine Selbstverständlichkeit, sie ging aus einem Ringen um die Rolle von Wissenschaft in einem tiefgreifend veränderten Kontext hervor, und kam nur mit der Unterstützung der Alliierten, insbesondere der britischen Besatzungsmacht, zustande. Die Kontinuität, die letztlich das Ergebnis dieses Ringens war, bedeutete die „Chance für einen Neubeginn“, genau wie es Richard von

Weichen für die spätere Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft waren bereits in den letzten beiden Kriegsjahren gestellt worden. Infolge der Luftangriffe ab 1943 wurden Institute der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft vor allem aus Berlin, aber auch aus anderen Ballungsräumen an vermeintlich kriegssichere Standorte verlegt. So wurden das KWI für Physik mit seinem Uranprojekt nach Hechingen und Haigerloch auf der Schwäbischen Alb ausgelagert,210 das KWI für Biochemie sowie das KWI für ausländisches und internationales Privatrecht nach Tübingen und das KWI für Chemie (das im Februar 1944 einen Bombentreffer erhalten hatte) nach Tailfingen in Württemberg, aber auch das KWI für Eisenforschung von Düsseldorf nach Clausthal im Harz, um nur einige Beispiele zu nennen.211 In den letzten Kriegsmonaten ging es bei diesem Auszug nach Südwesten auch darum, im Fall einer deutschen Niederlage nicht im Bereich der sowjetischen Armee zu verbleiben. Diese Institute bildeten nach Kriegsende im Mai 1945 weitgehend die Keimzellen für den Wiederaufbau der Gesellschaft.

Mit der Berliner Erklärung vom 5. Juni 1945 übernahmen die Siegermächte durch ihre Oberbefehlshaber die Regierungsgewalt in den vier Besatzungszonen. Mitte 1949 gingen die drei Westzonen in der Bundesrepublik Deutschland auf, während aus der sowjetischen Besatzungszone im Oktober 1949 die Deutsche Demokratische Republik wurde. Beide Staaten waren jedoch damit noch nicht souverän; das Besatzungsrecht wirkte in unterschiedlicher Ausprägung mindestens bis Mitte der 1950er Jahre weiter.212 Bei der Betrachtung der deutschen Wissenschaftspolitik nach 1945 muss dieser Aspekt ebenso berücksichtigt werden wie die unterschiedlichen wissenschaftspolitischen Interessen der Alliierten, und zwar nicht nur in Bezug auf Differenzen zwischen den Westalliierten und der Sowjetunion, sondern auch der Westalliierten untereinander. Das beste Beispiel dafür ist die Entnazifizierung, die in den einzelnen Besatzungszonen mit unterschiedlicher Intensität verfolgt wurde und beim Wiederaufbau des Wissenschaftsbetriebs eine wichtige Rolle spielte.213

Abb. 1.5:

Die USA wollten die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft als Institution des „Dritten Reichs“ auflösen und ihre Institute zum Teil in die Universitäten überführen.214 Die Briten hingegen waren von Anfang an bereit, eine entmilitarisierte Forschung auch im Rahmen einer erneuerten Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zu ermöglichen. Die Franzosen unternahmen ebenso wie die anderen Militärregierungen zunächst einmal Schritte, neuartige Produktionsverfahren und Waffensysteme sowie die dazugehörigen deutschen Forschungsteams für sich selbst sicherzustellen.215 Doch mit Beginn des Kalten Kriegs änderte sich dies: War noch im April 1946 im Alliierten Kontrollrat von einer Auflösung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft die Rede, so wurde ein entsprechender Beschluss danach nicht mehr aktenkundig. Und mit dem wachsenden Bestreben der Westalliierten, ihre Besatzungszonen wirtschaftlich und politisch als Bollwerk gegen das sowjetische Einflussgebiet aufzubauen, war man zunehmend auch bereit, die (west-)deutsche Wissenschaft wieder zu stärken.

Eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der deutschen Nachkriegsforschung spielte das von den Alliierten am 29. April 1946 erlassene Kontrollratsgesetz Nr. 25, das unter anderem festlegte:

Um naturwissenschaftliche Forschung für militärische Zwecke und ihre praktische Anwendung für solche Zwecke zu verhindern, und um sie auf anderen Gebieten, wo sie ein Kriegspotential schaffen könnten, zu überwachen und sie in friedliche Bahnen zu lenken, hat der Kontrollrat das folgende Gesetz beschlossen: [...]

Artikel II. 1. Angewandte naturwissenschaftliche Forschung ist untersagt auf Gebieten, welche a) rein oder wesentlich militärischer Natur sind; [...]

Artikel III. 1. Grundlegende naturwissenschaftliche Forschung, rein oder wesentlich militärischer Natur, ist verboten.216

Das Kontrollratsgesetz bildete den neuen Rahmen, innerhalb dessen sich auch die weitere Entwicklung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und später der Max-Planck-Gesellschaft vollziehen sollte. Die von den Alliierten gesetzten Randbedingungen sorgten von vorneherein für eine größere Distanz zwischen der Wissenschaft und ihrem staatlichen und gesellschaftlichen Umfeld. Daraus entstanden letztlich auch die neuen Selbstverständlichkeiten, unter denen sich das Wirken der Max-Planck-Gesellschaft in der jungen Bundesrepublik vollzog, unter anderem die Bereitschaft zur Zurücknahme der Politik zugunsten der Autonomie von Wissenschaft, sowie das Selbstverständnis von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus der Max-Planck-Gesellschaft, die eine solche Zurücknahme als ihr gutes Recht ansahen. Alles in allem entwickelte sich aus den Nachkriegskonflikten, auch den Spannungen zwischen den westlichen Besatzungszonen, ein zunächst der Wissenschaft von außen auferlegter, dann aber zunehmend von ihr selbst angenommener und weiterentwickelter Lernprozess, für den dieses Denkmuster prägend wurde.217 Aber wir greifen der Geschichte voraus.

Die Institute befanden sich in verschiedenen Besatzungszonen. Verbindungen zwischen ihnen wie auch eine gemeinsame Entwicklung wurden nicht nur dadurch erschwert, dass Reisen zwischen diesen Zonen nicht ohne weiteres möglich waren, sondern, wie bereits angedeutet, auch durch die unterschiedlich gelagerten Interessen der Besatzungsmächte. Eine Besonderheit stellte der Standort Berlin dar, wo seit Sommer 1945 der Viermächte-Status galt. Demzufolge lagen der ehemalige Standort Berlin-Buch im sowjetischen und der Standort Berlin-Dahlem im amerikanischen Sektor. Dennoch galt unter dem Viermächte-Status auch für Bildung und Wissenschaft noch bis 1948 eine einheitliche Verwaltung durch den Berliner Magistrat. In Berlin-Dahlem wurden bis zum Einzug der Westalliierten alle verbliebenen Einrichtungen der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft von sowjetischen Truppen weitgehend demontiert, allen voran das KWI für Physikalische Chemie und Elektrochemie sowie die verbliebenen Einrichtungen des KWI für Physik.218

Trotz der erschwerten Umstände der Nachkriegszeit, versuchten viele Forscher/innen ihre wissenschaftliche Arbeit weiterzuführen, auch wenn dies bedeutete, wieder von vorne anzufangen. Dies war ein Stück gelebter Kontinuität, in der, wie in anderen Zeiten ebenfalls, vielen die Wissenschaft als Chance zur Selbstverwirklichung ebenso wie zum Broterwerb erschien, in der Hoffnung, nach Zusammenbruch und Kapitulation wieder ein Auskommen zu finden. Für einige verband sich damit aber wohl auch das vermeintlich unpolitische Ziel, Deutschland wieder zu hohem Ansehen in der Wissenschaft zu verhelfen. Dazu gehörte es, Fragen nach dem persönlichen Verhalten während der NS-Zeit zu verdrängen. Stattdessen wurde ein geschöntes Bild von der Wissenschaft im „Dritten Reich“ gezeichnet, das darauf hinauslief, dass Forschung reines Erkenntnisstreben gewesen und die Mehrzahl der KWG-Wissenschaftler/innen von der NS-Politik unbefleckt geblieben sei. Auch diese Überzeugung, aus der Bedrängnis und dem Verdrängen der ersten Nachkriegsjahre geboren, sollte für lange Zeit zu den neuen Selbstverständlichkeiten gehören, unter denen sich der Wiederaufbau der Wissenschaft vollzog.

Ein Teil der Generalverwaltung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft war noch Anfang 1945 auf

Abb. 1.6:

Ungeachtet der vorgenommenen Demontagen und sogenannten Einladungen an deutsche Wissenschaftler, in der Sowjetunion an strategisch wichtigen Problemen zu arbeiten, verfolgte die sowjetische Besatzungsmacht zunächst durchaus die Absicht, die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft weiterbestehen und ihre Arbeit in dem von ihr kontrollierten Gebiet – also insbesondere Berlin – wieder aufleben zu lassen. Noch im Mai 1945 wurde

1.6.2 Ein eingespieltes Team: Hahn und Telschow

Anfang Juni 1945 gelangte Max

In Göttingen drängte

Bereits im April 1945 waren zehn am deutschen Uranprojekt beteiligte Wissenschaftler (darunter die KWG-Wissenschaftler Otto

Nach Ansicht von Gerhard

Planck leistete in dieser Übergangszeit sowohl bei den Besatzungsmächten als auch bei den neuen deutschen Politikern vor allem Lobbyarbeit für die Erhaltung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und ihrer Institute. Im September 1945 bevollmächtigte

Die ersten Monate nach Kriegsende waren vor allem dadurch kennzeichnet, die Arbeitsfähigkeit der Institute und die Lebensmöglichkeiten der Mitarbeiter am neuen oder gegebenenfalls alten Standort zu erhalten oder wiederherzustellen. Zudem wurden beispielsweise im Oktober 1945 das KWI für Tierzuchtforschung von Dummerstorf bei Rostock auf das Remontegut Mariensee verlegt, also von der sowjetischen in die britische Besatzungszone, oder das noch 1943 in Wien begründete KWI für Kulturpflanzenforschung nach Gatersleben in der sowjetischen Besatzungszone. Nicht zuletzt, um die führenden Forschungskräfte bis zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit der Institute sinnvoll zu beschäftigen, wurde von der britisch-amerikanischen Field Information Agency, Technical (FIAT) im Mai 1946 beschlossen, deutsche Wissenschaftler Übersichtsartikel über die während des Krieges durchgeführten Forschungsarbeiten auf den Gebieten der naturwissenschaftlichen und medizinischen Forschung erarbeiten zu lassen, und damit zugleich den beteiligten Wissenschaftlern ein Einkommen zu verschaffen. An den 1947/48 erscheinenden FIAT Reviews of German Science 1939–1946 – es erschienen 88 entsprechende Berichte – waren auch zahlreiche KWG-Wissenschaftler beteiligt.

Nach seiner Rückkehr nach Deutschland übernahm

Das masslose Disaster in Deutschland das den masslosen Verbrechen einigermassen adäquat ist, […] muss allen denen die unschuldig hineingerissen sind schwer auf der Seele liegen. Ich hoffe dass Sie Vert[r]auen aus dem Umstand schöpfen, dass Ihr wissenschaftliches und moralisches Ansehen in der ganzen Welt hochgeachtet geblieben ist und dass alle wissen, dass Sie nicht „mit den Wölfen geheult haben“. […] Ausser Ihnen und vonLaue ist keiner da, der solches Vert[r]auen bei den ausländischen Fachgenossen geniesst, und für alle Reconstruction scheint mir das entscheidend ins Gewicht zu fallen.243

Auch Lise

Wenn jetzt nicht die besten Deutschen verstehen, was geschehen ist und nicht wieder geschehen darf, wer soll der heranwachsenden Jugend beibringen, daß der versuchte Weg ein Unglück für die Welt und ebenso für Deutschland war? In den Berichten über den Nürnberger Prozeß war jedesmal, wenn sichtbare Beweise für die Grausamkeiten in den Konzentrationslagern vorgeführt wurden, zu lesen: Herr [Hjalmar]Schacht schaut weg. Die ungeheuerlichen Probleme unserer Zeit, die die Nazi-Wirtschaft heraufbeschworen hat, erlaubten nicht wegzuschauen. Das darf man über aller Alltagsnot nicht vergessen.244

Doch konnte oder wollte

Es ist wohl doch nicht vielen Menschen außerhalb Deutschlands wirklich klar, unter welchem Druck die meisten während der letzten 10 oder 12 Jahre gelebt haben; und ich darf noch einmal sagen, wie viele meiner deutschen Kollegen sich trotz aller äußerlichen Hemmnisse bemüht haben, auch die reine Wissenschaftsforschung, soweit es irgend möglich war, während der Kriegszeit fortzusetzen.246

Diesen Opfermythos kommentierte

Sieht man einmal ab von der erschütternden Rolle, die die Kaiser-Wilhelm-Institute für Anthropologie, Hirnforschung und Psychiatrie bei den unmenschlichen medizinischen Experimenten in Konzentrationslagern und Einrichtungen des NS-Gesundheitswesens direkt und indirekt spielten, läßt man ferner die hohe Qualität der militärischen Forschung an den Kaiser-Wilhelm-Instituten für Metallforschung, für Aerodynamik etc. außer Betracht und berücksichtigt auch nicht die biologisch ausgerichteten Institute, die eingerichtet wurden, um sich die deutsche Vorherrschaft in Osteuropa und die eroberten Gebiete der westlichen Sowjetunion zunutze zu machen, dann bleibt dennoch festzuhalten, daßHahn sich daran hätte erinnern müssen, daß das deutsche Uranprojekt, einschließlich der involvierten Kaiser-Wilhelm-Institute für Chemie, für Physik und für medizinische Forschung, angewiesen war auf die in den eroberten Ländern erbeuteten Rohstoffe und Apparate – Uran, schweres Wasser, Teile von Nuklearreaktoren etc. – und daß es die Entwicklung neuer Energiequellen und Waffen zum Ziel hatte.248

Abb. 1.7: Lise

Anfang Juli 1946 hatte

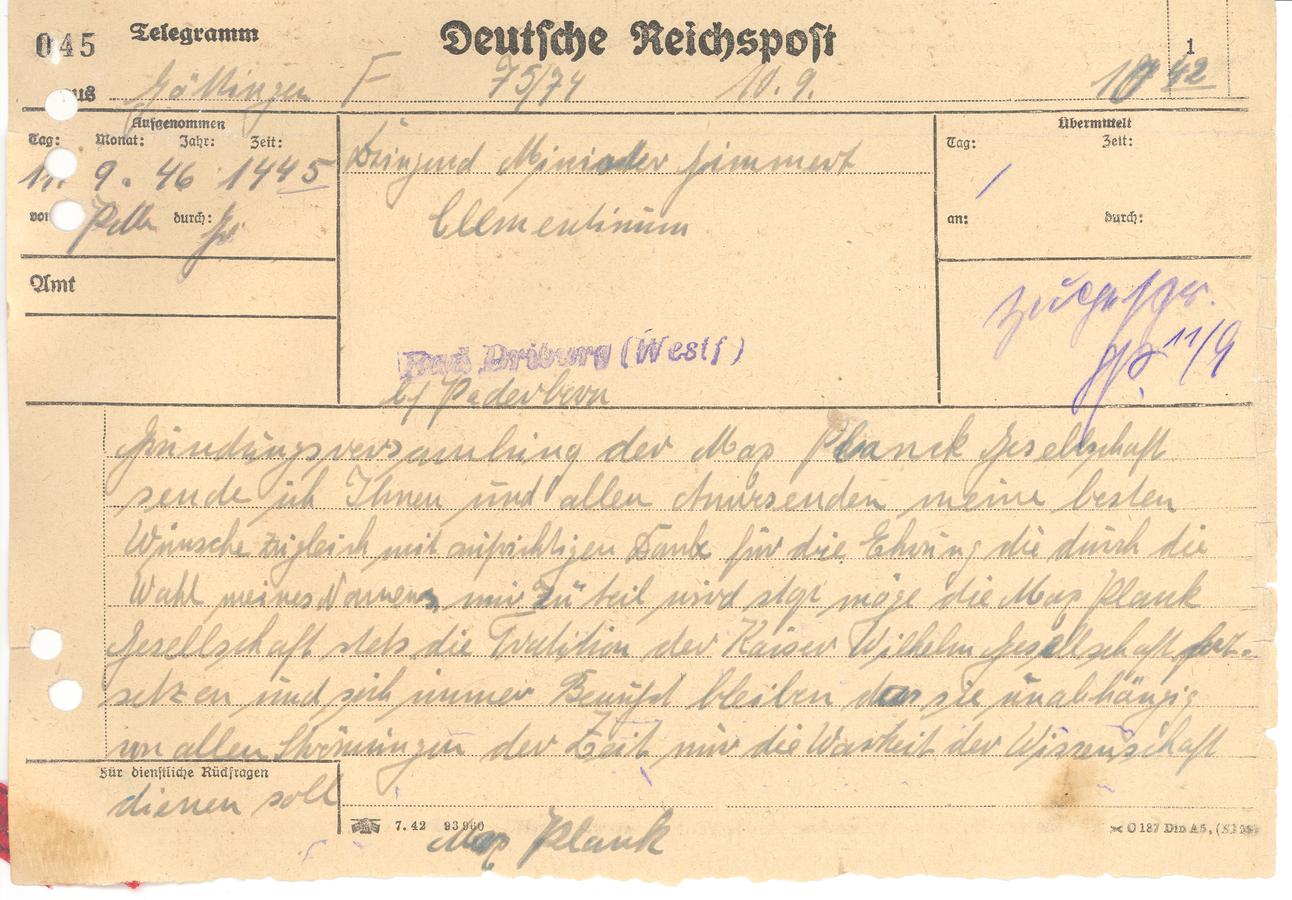

Der angekündigte Auflösungsbeschluss führte dazu, dass am 11. September 1946 in Bad Driburg unter

Die neue Gesellschaft sollte zunächst lediglich im Fall einer tatsächlichen Auflösung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft als Auffanggesellschaft dienen, um den Instituten dann einen neuen Träger bieten und verhindern zu können, dass auch sie infolge der KWG-Auflösung geschlossen werden müssten. Den vorläufigen Vorstand der neuen Gesellschaft bildeten

1.6.3 Territorialansprüche: Neugründung mit Hindernissen

Der neuen Gesellschaft gehörten zunächst dreizehn bisherige Kaiser-Wilhelm-Institute an: Arbeitsphysiologie (Dortmund), Landwirtschaftliche Arbeitswissenschaft und Landtechnik (Gut Imbshausen), Bastfaserforschung (Stammbach, dann Bielefeld), Eisenforschung (Düsseldorf), Hirnforschung (Göttingen), Hydrobiologische Anstalt (Plön), Instrumentenkunde (Göttingen), Kohlenforschung (Mülheim/Ruhr), Physik (Göttingen), Deutsches Spracharchiv/Phonometrie (Braunschweig), Strömungsforschung (Göttingen), Tierzucht und Tierernährung (Remontegut Mariensee), Züchtungsforschung (Gut Voldagsen). Als Präsident der Max-Planck-Gesellschaft konnte

Unklar war zunächst auch die Zukunft der in Berlin zurückgebliebenen Institute beziehungsweise Teilinstitute der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft.258 Das KWI für physikalische Chemie und Elektrochemie hatte nur wenige Kriegsschäden davongetragen und konnte die Arbeit bald wieder aufnehmen. Vom KWI für Physik waren zwar das Kälte- und das Hochspannungslaboratorium in Dahlem verblieben, die aber nach Kriegsende von der sowjetischen Besatzungsmacht demontiert wurden. Auch das KWI für Silikatforschung war mit einigen Abteilungen noch in Berlin verblieben; Luise

Die frühe Geschichte der Berliner Institute zeigt auf ihre Weise, wie wenig selbstverständlich die Kontinuität zwischen der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und der Max-Planck-Gesellschaft war. Die Diskussionen über eine mögliche Schließung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft durch die Besatzungsmächte führte dazu, dass

Der von Göttingen abgelehnte

Die politischen Veränderungen zu Beginn des Kalten Krieges hatten zu einem Umdenken in der anglo-amerikanischen Politik geführt: Das ursprüngliche Ziel der Alliierten, Sicherheit vor Deutschland zu erlangen, wandelte sich zum Ziel der Westalliierten, Sicherheit mit (West-)Deutschland zu erreichen.264 Und es bedeutete nicht nur eine Förderung der Wirtschaftsentwicklung, sondern auch der Wissenschaftsentwicklung.265 Am 4. August 1947 führte Otto

Bereits zum 24. Februar 1948 wurde die erst anderthalb Jahre zuvor in der britischen Zone gegründete Max-Planck-Gesellschaft wieder aufgelöst, um den Weg für eine weitere Neugründung zu ebnen. Mit Zustimmung der jeweiligen Militärregierungen wurde am 26. Februar 1948 die „Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.“ in Göttingen zunächst nur für die britische und die amerikanische Zone gegründet. Das Gründungsstatut der Max-Planck-Gesellschaft bestimmte als gemeinnützigen Zweck, „die Wissenschaften zu fördern, insbesondere durch Unterhaltung von Forschungsinstituten“. Anders als zuvor bei der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft wurde auf die ausdrückliche Hervorhebung der naturwissenschaftlichen Forschung verzichtet. Dennoch wurden zunächst nur eine chemisch-physikalisch-technische Sektion unter dem Vorsitz von

Damit war die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft de facto aufgelöst. Die Liquidation der Gesellschaft wurde am 6. April 1951 beschlossen und schließlich am 21. Juni 1960 vollzogen – drei Wochen nachdem

1.6.4 Gewollte Brüche und konstruierte Kontinuitäten

Man kann wohl davon ausgehen, dass die Teilnehmer der Gründungsversammlung der Max-Planck-Gesellschaft im Februar 1948 der Auffassung waren, im Wesentlichen nur eine Namensänderung vorzunehmen, gemäß dem von

Unter den Aspekten „Wiederaufbau der wissenschaftlichen Forschung“ sowie „Wiederherstellung des Anschlusses an die internationale Wissenschaftsentwicklung“ ließen sich zunächst auch alle Kräfte in diesem Sinne bündeln. Noch 1961 erklärte

Ein besonderes Kapitel der Nachkriegsgeschichte der Gesellschaft stellt die Wiedergutmachung oder Entschädigung der durch den Nationalsozialismus verfolgten und vertriebenen Forscherinnen und Forscher dar.273 An alliiertes Recht anknüpfend waren diese Leistungen grundsätzlich durch die Gesetzgebung der Bundesrepublik Deutschland geregelt. Doch wo „die Setzung von Recht die Verpflichtungen und Erwartungen von Antragstellern und Antragsgegnern in erschöpfender Form regeln will, kann die Auseinandersetzung mit moralischen Fragen zu einer hermeneutischen Tätigkeit verkümmern,“274 zumal das Gesetz so gefasst war, dass die Beweislast bei den Geschädigten lag.

Schwer tat sich die MPG auch mit der Wiedergewinnung – als einer Möglichkeit der Wiedergutmachung – von durch die Nationalsozialisten in die Emigration gezwungenen Wissenschaftlern. Das Verhalten der Verantwortlichen in der MPG ist kaum zu entschuldigen, auch wenn man berücksichtigt, dass in der Regel mehr als 15 Jahre vergangen waren und viele der betroffenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler folglich eher am Ende ihrer Laufbahn standen und dass andererseits Wissenschaftler, die einigermaßen in ihren Gastländern Fuß fassen konnten und entsprechende Positionen bekleideten, wenig Interesse an der Rückkehr zeigten, zumal die Arbeits- und Lebensbedingungen im Nachkriegsdeutschland nicht die besten waren. Im Dezember 1948 hatte

Eine Rückkehr der Vertriebenen in die Max-Planck-Gesellschaft gab es nur in sehr wenigen Fällen.275 Die alten Seilschaften, die die Kontinuität der Generalverwaltung sicherten, wirkten hier auf unrühmliche Weise.

Das zeigt insbesondere das Beispiel des ehemaligen Direktors des KWI für Biochemie Carl

Die Max-Planck-Gesellschaft ist nicht Rechtsnachfolgerin der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und hat infolgedessen an sich nicht für die Ansprüche früherer Angehöriger der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft einzustehen. Trotzdem bemüht sich die Max-Planck-Gesellschaft bei den die Gesellschaft zurzeit finanzierenden 11 westdeutschen Ländern, die erforderlichen Beträge zu erhalten.278

Der hier betonte Mangel an Kontinuität steht in starkem Gegensatz zu dem sonstigen Bemühen der Max-Planck-Gesellschaft, ihre Kontinuität zur Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft herauszustellen. Gerade die Frage der Pensionsansprüche spielte für ältere Wissenschaftler eine große Rolle, auch wenn sie im Ausland eine Anstellung gefunden hatten, wie das Beispiel

1.6.5 Die Max-Planck-Gesellschaft bis 1960

Trotz der problematischen Kontinuität zur Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft wuchs die Max-Planck-Gesellschaft allmählich in eine demokratische Gesellschaftsordnung hinein und veränderte dabei auch ihre Strukturen. Dies war Teil eines Lernprozesses, der durch die von den Alliierten gesetzten Randbedingungen und die neuen politischen Konstellationen angelegt war, sich aber nachhaltig auf die Strukturen der Max-Planck-Gesellschaft und auf das Selbstverständnis ihrer Träger auswirken sollte. Auch die oft nur als Verdrängung der Vergangenheit spürbare Präsenz der Erinnerung an die Verbrechen und Katastrophen der NS-Ära wirkte sich langfristig wohl doch im Sinne einer größeren Zurückhaltung in Bezug auf Opportunitäten staatlicher und wirtschaftlicher Indienstnahme der Gesellschaft aus. So konnte auf neuer Grundlage versucht werden, den bereits in der Gründung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft angelegten Anspruch auf die Selbstbestimmung wissenschaftlicher Schwerpunktsetzung zu realisieren und ihn in Richtung einer weiter gehenden Entkoppelung der Forschung von Anwendungsinteressen und äußeren Einflussnahmen sowie in Richtung auf ein arbeitsteiliges Wissenschaftssystem zu entwickeln. Der damit verbundene Balanceakt durch die notwendige Einbindung der gesellschaftlichen Kräfte, die erst eine solche Forschung ermöglichen konnten, war zwar stets prekär, wurde aber durch die demokratischen Strukturen der Bundesrepublik begünstigt.

In der Tat hatten Staat und Wirtschaft wohl einen weitaus geringeren Einfluss auf die Gründung und Ausrichtung von Instituten der Max-Planck-Gesellschaft als dies bei der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft der Fall gewesen war. Ausnahmen bildeten allerdings, insbesondere hinsichtlich der Finanzierung, etwa die industrienahen Max-Planck-Institute für Kohlenforschung und für Metallforschung. Insgesamt jedoch lässt sich festhalten, dass die Wirtschaft und andere starke gesellschaftliche Kräfte vor allem über die Gremien der Max-Planck-Gesellschaft wie den Senat, den Verwaltungsrat, aber auch die Kuratorien in die Gestaltung der Gesellschaft eingebunden waren und weitaus weniger direkten Einfluss ausüben konnten, als das bei der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft üblich war. Einflussreiche Persönlichkeiten brachten gewiss auch partikulare Interessen in diese Beratungen ein, ebenso aber ihre soziale Kompetenz und Lebenserfahrung. Wie weit darüber hinaus Netzwerke von Führungseliten die Geschicke der Max-Planck-Gesellschaft prägten und für welche Entscheidungen am Ende doch Einzelinteressen, auch wirtschaftlicher, politischer oder militärischer Natur, ausschlaggebend waren, muss der weiteren Forschung vorbehalten bleiben. Die Unabhängigkeit der Max-Planck-Gesellschaft von staatlicher Einflussnahme wurde jedenfalls insbesondere durch den Finanzierungsmodus der Gesellschaft begünstigt.

Die Grundlage dafür bildete 1949 das Königsteiner Staatsabkommen, in dem die künftigen Bundesländer unter anderem finanzielle Regelungen für die Finanzierung überregionaler Forschungseinrichtungen verabredeten.282 Für die Max-Planck-Gesellschaft bedeutete dies, dass sie fortan zu gleichen Teilen von Bund und Ländern finanziert und damit auch administrativ zu einer „Säule des deutschen Wissenschaftsbetriebs“ wurde. Die durch die Finanzierung aus Mitteln von Bund und Ländern bedingte Komplexität stellte einerseits eine Herausforderung an das Verhandlungsgeschick der jeweiligen MPG-Leitung dar, schützte die Gesellschaft andererseits aber auch vor einseitigen Indienstnahmen. Als politischer Imperativ verblieb so vor allem der Anspruch auf eine angemessene Verteilung von Max-Planck-Instituten über die Länder. Wegweisend für die unabhängige Forschung innerhalb der Max-Planck-Gesellschaft war insbesondere die Tatsache, dass die finanziellen Zuwendungen sowohl von staatlicher als auch von privater Seite im Wesentlichen frei von Auflagen erfolgten und von der Max-Planck-Gesellschaft proaktiv verteilt werden konnten. Das erlaubte der Max-Planck-Gesellschaft ab Mitte der 1950er Jahre erstmals wieder ein über einen längeren Zeitraum angelegtes eigenes wissenschaftliches Konzept zu realisieren.283

Die fünfziger Jahre waren durch eine Reorganisation der Gesellschaft charakterisiert, in deren Rahmen zahlreiche Forschungsstellen und Institute umbenannt, umgewidmet, umgesiedelt, zusammengeschlossen, ausgegliedert, gegründet oder in die Max-Planck-Gesellschaft übernommen wurden. Diese Mutationsfähigkeit und Fertilität erlaubte die Fokussierung der Max-Planck-Gesellschaft auf die Grundlagenforschung zu schärfen und neuen Forschungsrichtungen institutionelle Unterstützung zu gewähren. Ausschlaggebend für den Erfolg war oft gerade eine Kombination aus Themenwahl und institutioneller Effizienz. Bei der Themenwahl haben sich verschiedene Strategien als erfolgreich erwiesen, etwa die Reflexion auf den Stand des Faches, insbesondere auch im internationalen Kontext. Dies konnte etwa zu dem Schluss führen, dass die Aufgabe eines Instituts darin bestehen sollte, eine Katalysatorfunktion für bereits existierende innovative Perspektiven auszuüben. Schließlich bedürfen wissenschaftliche Durchbrüche auch einer nachhaltigen Umsetzung.

Zahlreiche Beispiele belegen die Fähigkeit von Instituten, neue Themen hervorzubringen, und die Fähigkeit der Max-Planck-Gesellschaft, diesen eine angemessene institutionelle Grundlage zu gewähren. So wurde beispielsweise 1950 unter Konrad

In dieser Zeit gelangen der Max-Planck-Gesellschaft auch wissenschaftliche Durchbrüche mit überragenden, wenn auch so nicht vorhersehbaren wirtschaftlichen Konsequenzen. Ein Beispiel dafür ist die Entdeckung der metallorganischen Mischkatalysatoren für die Polymerisation von Olefinen am MPI für Kohlenforschung, die um 1953 zur Entwicklung des Niederdruckpolyethylen-Verfahrens durch Karl

Mit der wachsenden Bedeutung der Max-Planck-Gesellschaft wurde diese auch zunehmend mit der Herausforderung konfrontiert, ihre besondere Rolle im bundesrepublikanischen Forschungssystem zu klären, aber auch ihre Zuwächse und ihre wissenschaftlichen Schwerpunktsetzungen gegenüber der Gesellschaft insgesamt zu rechtfertigen. Die Öffnung der Max-Planck-Gesellschaft zu einem solchen gesellschaftlichen Diskurs hatte eine Reihe von Konsequenzen: Sie schärfte ihr Profil, in Ergänzung zur Hochschulforschung nach dem Subsidiaritätsprinzip Schwerpunkte in der Spitzenforschung zu setzen, nach dem Harnack-Prinzip herausragenden Forschern die Gelegenheit zur langfristigen Umsetzung innovativer Forschungsprogramme zu bieten, in Grenzgebieten interdisziplinäre Forschung zu unterstützen und gemeinsam mit anderen Wissenschaftsorganisationen apparativ aufwändige Projekte zu unterstützen. Gegenüber der Gesellschaft insgesamt musste sie dabei in der Lage sein, die erheblichen Investitionen in einzelne Personen und Projekte und insbesondere auch die durch die institutionelle Förderung langfristig gewährte Forschungsfreiheit durch hohe Qualitätsansprüche und deren Umsetzung zu garantieren.

Transformationen

Keineswegs alle Institute der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft wurden von der Max-Planck-Gesellschaft übernommen, dafür kamen andere hinzu, die keine Kaiser-Wilhelm-Institute gewesen waren. Eine optimale Auswahl aus der Vielzahl von den in den Westzonen bzw. der jungen Bundesrepublik liegenden Instituten zu treffen und daraus den Kern der damaligen Max-Planck-Gesellschaft zu formen, ist sicher die Leistung ihres Präsidenten

In der Phase von 1949 bis 1960 kamen insgesamt zwanzig neue Institute zur Max-Planck-Gesellschaft. Überwiegend handelte es sich dabei um ehemalige Abteilungen von Kaiser-Wilhelm-/Max-Planck-Instituten, die jetzt mit neuem Forschungsziel selbständig wurden, oder durch Zusammenlegungen verschiedener solcher Abteilungen neu ausgerichtet wurden. Mit anderen Worten, die Aufbauarbeit in den 1950er Jahren konzentrierte sich neben der Wiederherstellung oder dem Neubau von Gebäuden vor allem auf eine Neustrukturierung und Erweiterung vorhandener Kapazitäten. Die nachfolgend beschriebenen Transformationen sollen kursorisch diese Entwicklung veranschaulichen.

So entstand beispielsweise 1957 das MPI für Physik der Stratosphäre und der Ionosphäre durch die Zusammenlegung des ehemaligen Regener

Das MPI für Kernphysik wurde 1958 in Heidelberg unter der Leitung von Wolfgang

Eines der wenigen klassischen geisteswissenschaftlichen Institute der Gesellschaft war das MPI für Geschichte, das 1955 in Göttingen als Nachfolgeinstitut des 1944 geschlossenen KWI für Deutsche Geschichte gegründet wurde, und zwar auf Grundlage einer Denkschrift des Historikers Hermann

Das MPI für Arbeitsphysiologie war 1948 aus dem 1928/29 von Berlin nach Dortmund verlegten KWI für Arbeitsphysiologie hervorgegangen. Obwohl Teile des Instituts 1944 durch Kriegshandlungen zerstört wurden, konnte es seine Arbeit fortsetzen, da die luftkriegsbedingt nach Bad Ems und Diez an der Lahn ausgelagerten Abteilungen sukzessive wieder zurückkehrten.289 1956 wurde Heinrich

Das KWI für Physik, das von Ende 1939 bis Mitte 1942 unter der formellen Leitung des Heereswaffenamtes gestanden hatte, dann aber Mitte 1942 mit seinem Uranprojekt wieder in die „zivile Forschung“ entlassen wurde, war ab Mitte 1943 teilweise von Berlin nach Hechingen in Süddeutschland verlagert worden. Seit Mitte 1942 war Werner

Im Frühjahr 1948 wurde für Karl Friedrich

Demokratisierung: Mainauer Kundgebung und Göttinger Erklärung

Die Max-Planck-Gesellschaft fügte sich, wie bereits ausgeführt, immer mehr in das föderative Staatswesen der Bundesrepublik Deutschland ein und entwickelte zugleich demokratische Strukturen. Im Selbstverständnis der Max-Planck-Gesellschaft stand stets die Sicherung der Autonomie der Grundlagenforschung im Vordergrund, doch gab es auch Raum für Diskussionen um die gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftliche Bedeutung der Forschung.

Kernphysikalische Forschungen waren von den Alliierten untersagt. Dennoch versuchten die Wissenschaftler um

Abb. 1.8: Otto

Ende 1956 zeigte sich der Arbeitskreis „Kernphysik“ beim damaligen Bundesministerium für Atomfragen tief beunruhigt über das Bestreben der Bundesregierung, Verfügungsgewalt über Atomwaffen zu erlangen und schrieb einen Brief an den Bundesverteidigungsminister Franz Josef

Die Göttinger Erklärung und eine entsprechende kontroverse Bundestagsdebatte am 10. Mai 1957 waren der Katalysator für eine breitere Anti-Atomwaffenbewegung in der Bundesrepublik. Mit der Mainauer Kundgebung, und mehr noch mit der Göttinger Erklärung traten führende deutsche Wissenschaftler erstmals aus ihrem unmittelbaren wissenschaftlichen Wirkungskreis in eine breite politische Öffentlichkeit heraus und überschritten damit eine wichtige Schwelle ihres bisherigen Selbstverständnisses. Politische Überzeugung und eigennützige Motive vermischten sich dabei, schufen aber ein neues Wissenschaftsbild, das bald seine eigene Dynamik entfalten sollte.303

Internationaler Dialog: Israel und die Minerva GmbH

Als der zukünftige israelische Ministerpräsident David Ben

Bei einem Besuch in New York 1960 versprach

1.7 Wissenschaft im Wirtschaftswunderland: Die Ära Butenandt

Seit Beginn der 1960er Jahre griff die Max-Planck-Gesellschaft verstärkt gesellschaftliche Herausforderungen auf und nutzte zugleich geschickt politische Gegebenheiten für die Etablierung neuer Forschungsperspektiven. Das 1960 in Garching gegründete MPI für Plasmaphysik, inzwischen das größte Zentrum für Fusionsforschung in Europa, war eine Ausgründung aus dem MPI für Physik und Astrophysik. Ging man damals noch davon aus, in etwa 20 Jahren die Kernfusion zu beherrschen, so wird heute erwartet, dass es entsprechende Kraftwerke nicht vor 2050 geben wird. Die Fusionsforschung ist sicherlich ein charakteristisches Beispiel für ein Forschungsgebiet, das einen langen Atem erfordert, aber auch weiterreichende institutionelle Kooperationen, wie etwa zwischen Max-Planck-Gesellschaft und Helmholtz-Gesellschaft. Heute ist das Institut dem von Euratom koordinierten Europäischen Fusionsprogramm assoziiert und an europäischen Gemeinschaftsprojekten wie dem Joint European Torus (JET) beteiligt. Es ist eine besondere Stärke der Max-Planck-Gesellschaft, solchen Herausforderungen durch Einzelfalllösungen zu begegnen, die ein besonderes Maß an institutioneller Flexibilität voraussetzen, oft jenseits traditioneller Denkhorizonte von Politik und Verwaltung.

Ein weiteres Beispiel für das Aufgreifen gesellschaftlicher Herausforderungen und politischer Gelegenheiten ist die Gründung des MPI für extraterrestrische Physik unter Reimar

Zu den erfolgreichen Strategien der Themenfindung innerhalb der Max-Planck-Gesellschaft gehört offensichtlich auch die Besinnung auf bereits vorhandene Stärken. Für die Geistes-, Sozial- und Humanwissenschaften bietet ihre Position in einer naturwissenschaftlich dominierten Gesellschaft zweifellos einen einzigartigen Forschungskontext. Dieser ermöglichte es den in diesen Gebieten arbeitenden Instituten nicht nur Brücken zwischen den so genannten zwei Kulturen zu schlagen, sondern auch die traditionelle Zersplitterung innerhalb der Humanwissenschaften zu überwinden. Zugleich befähigte dieser Kontext die Max-Planck-Gesellschaft in den sechziger und siebziger Jahren in besonderem Maße, auch gesellschaftliche Herausforderungen aus diesem Bereich aufzugreifen.

Wegweisend für diesen Modernisierungskurs war der neue Mann an der Spitze der Gesellschaft: Im November 1959 wurde Adolf

Es steht außer Frage, dass Adolf

1.7.1 Modernisierungskurs

Auf der Jahreshauptversammlung 1961 in Berlin beschwor

Obwohl die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft vor etwa Jahresfrist endlich aufgelöst wurde, feiert die Max-Planck-Gesellschaft dieses Jubiläum, weil sie selbst die alleinige Aufgabe übernahm, die Tradition der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zu erhalten und zu mehren und aus dieser Tradition nach den Erfordernissen unserer Tage die Wissenschaft zu fördern.311

Zugleich hielt er fest:

Die Feststellung, daß die Grundprinzipien unserer Gesellschaft seit 50 Jahren unverändert geblieben sind und sich bisher ganz offenbar bewährt haben, entbindet uns aber nicht von der Frage, ob sie wirklich den heutigen gesellschaftlichen Verhältnissen und vor allem den zukünftigen Bedürfnissen einer so gründlich veränderten Welt voll entsprechen.312

Letzteres war allerdings rein pragmatisch gemeint, eine Frage nach politischer Verantwortung wurde dabei nicht einmal angedeutet. Durch den Bau der Berliner Mauer am 13. August 1961 war aus Sicht der Max-Planck-Gesellschaft die Option Berlin als zukünftiger Sitz der Max-Planck-Gesellschaft nicht mehr adäquat.

Im Juni 1964 wurde das seit 1969 im Grundgesetz verankerte Königsteiner Abkommen zur Finanzierung der Max-Planck-Gesellschaft durch das „Verwaltungsabkommen zur Förderung von Wissenschaft und Forschung“ abgelöst, das die gemeinsame Bund-Länder-Finanzierung im Wissenschaftsbereich von MPG, DFG und Studentenförderung neu regelte. Dazu kamen nach wie vor private Mittel, etwa aus Stiftungen, die zwar im Gesamthaushalt einen geringeren Teil ausmachten, aber für Flexibilität bei der Realisierung einzelner Projekte von nicht zu unterschätzender Bedeutung waren, wie

Nach sechs Jahren Vorlauf – bereits

Ebenso wurden die Aufgaben des Verwaltungsrats und der Generalsekretäre im Sinne eines Vorstandes der Gesellschaft sowie die Rechte und Pflichten der Mitglieder und Direktoren neu formuliert. Im April 1965 trat die neugefasste Satzung in Kraft. Werner

1.7.2 Wissenschaftswunderzeit

War die Amtszeit

Die zunächst nur aus vier Instituten bestehende geisteswissenschaftliche Sektion erlebte einen Aufschwung.324 Die Gründung des MPI für Bildungsforschung 1963 in Berlin mit seinen Schwerpunkten Entwicklung und Bildung des Menschen war in gewisser Weise eine Reaktion auf den Sputnikschock von 1957, der nicht nur in den USA, sondern auch in der damaligen Bundesrepublik die Bildungskrise drastisch offenbarte.325 Sie stand aber ebenso in engem Zusammenhang mit dem langjährigen bildungspolitischen Engagement des Juristen Hellmut

Auch in den Rechtswissenschaften wurden drei neue Institute gegründet: das MPI für europäische Rechtsgeschichte, das von 1964 bis 1979 unter der Leitung seines Gründungsdirektors Helmut

Zu den ersten neugegründeten Instituten in den weiterhin dominanten Naturwissenschaften gehörten 1961 das MPI für Immunbiologie in Freiburg im Breisgau unter der Leitung von Otto