Chapter structure

- 3.1 Historische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen der Entwicklung der römischen Architektur

- 3.2 Bauverwaltung

- 3.3 Planung und Entwurf

- 3.4 Logistik

- 3.5 Materialwissen

- 3.6 Bautechniken

- 3.7 Ingenieurbau

- 3.8 Die Architekten

- 3.9 Das Bauwissen: Quellen, Tradierung und Entwicklung

- 3.10 Innovationen

- Fußnoten

3.1 Historische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen der Entwicklung der römischen Architektur

Rom

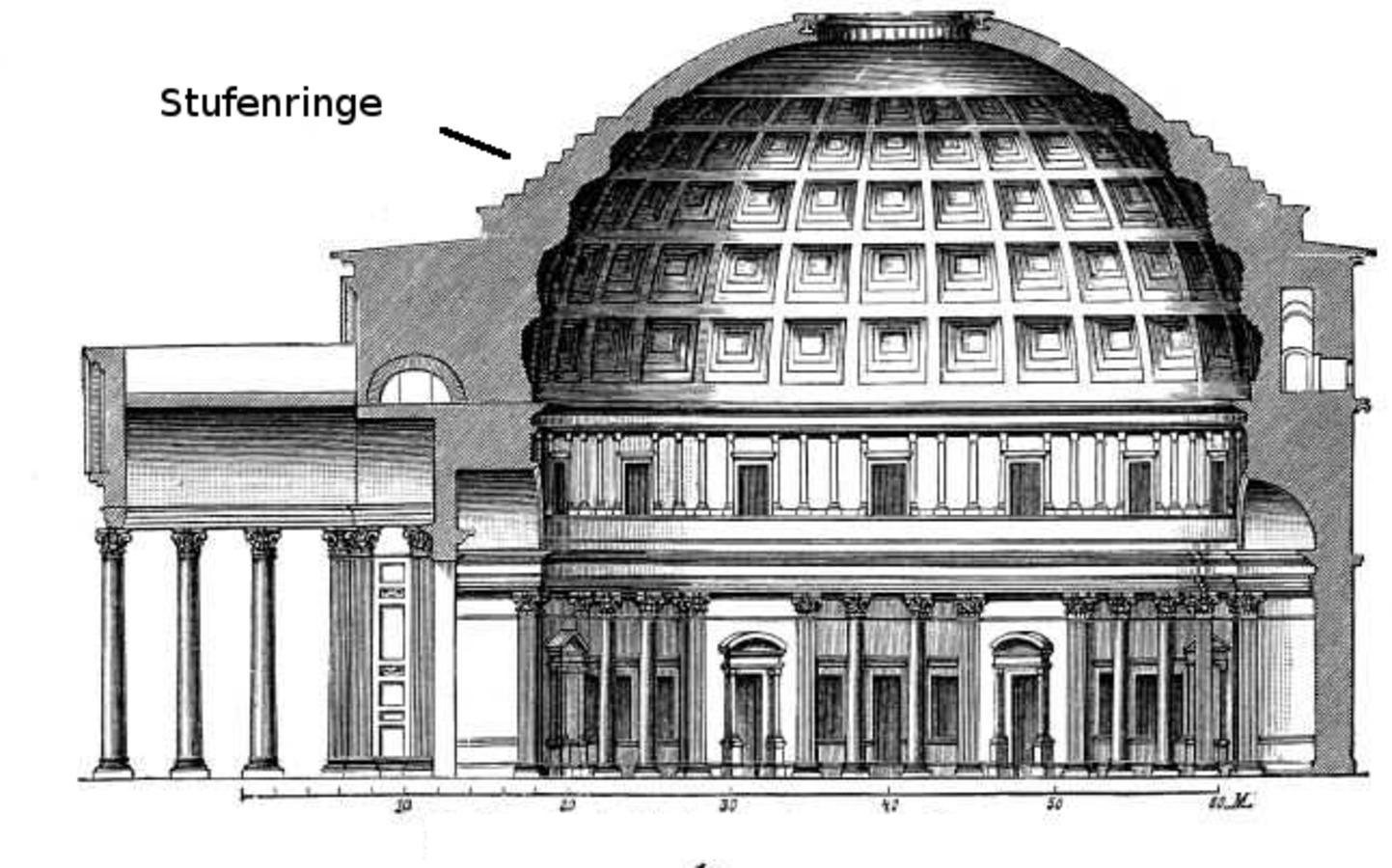

Man kann das alles ablesen an einem der beeindruckendsten Werke der römischen Architektur, dem Pantheon. Die etwa fünfzig Tonnen schweren Säulenschäfte der Vorhalle aus Granodiorit stammen aus Steinbrüchen in der ägyptischen Wüste. Die Formen der Basen, Kapitelle und Architrave der Vorhalle und vieler anderer Bauglieder sind nicht römisch, sondern aus der hellenistischen Architektur übernommen worden. Die Übernahme von Bauformen anderer Kulturen in diesem Umfang, an einem zentralen Bau des Herrscherhauses in der Hauptstadt, wäre in jeder anderen der antiken Hochkulturen vollkommen undenkbar gewesen. Und doch ist die Vorhalle nur der monumentale Eingang zu einem Kuppelsaal, dessen Dimensionen und dessen technische Konstruktion ohne Vorbild in der antiken Welt sind. Wie das Werk, so der Architekt, könnte man meinen, wenn man bedenkt, dass Apollodor

Um die hiermit nur angedeuteten Hintergründe der römischen Architekturentwicklung darstellen zu können, soll im Folgenden zunächst ein kurzer Abriss der staatlichen Entwicklung und Expansion Roms

3.1.1 Gründung der Stadt Rom und Königszeit

Die Gründung Roms

Die archäologisch nachweisbar ältesten, früheisenzeitlichen Siedlungsreste der Stadt stammen aus dem 10. und 9. Jh. v. Chr. Sie liegen auf dem Palatin (die Roma quadrata der antiken Überlieferung). Bezugspunkt der Ansiedlung war sicher, dass der Tiber in der Nähe der Siedlung wegen der Tiberinsel

3.1.2 Die frühe Republik

Im Gefolge der Vertreibung des letzten römischen Königs bildeten sich die Eckpfeiler der römischen Verfassung aus: An der Spitze des Staates standen seither zwei jährlich gewählte Konsuln, zunächst aus dem Kreis der patrizischen Nobilität. In diese Periode fallen die sog. Ständekämpfe zwischen Patriziern und Plebejern, in denen die Rechte der Plebs schrittweise, aber nachhaltig erweitert wurden durch die Einrichtung des Volkstribunats und die Zulassung von Plebejern zu praktisch allen politischen Ämtern. Später folgte die Anerkennung der Beschlüsse der Volksversammlung durch den Senat (Lex Hortensia von 287 v. Chr.).

Abb. 3.1: Expansion Roms

Außenpolitisch fallen in diese Phase die ersten Kämpfe Roms

Wesentlich nachhaltiger als diese spektakulären, existenzgefährdenden militärischen Abwehrkämpfe Roms auf gleichsam internationaler Bühne waren die regionalen Offensivaktionen Roms

3.1.3 Die mittlere Republik

Während die Zeit bis zum Ende der Pyrrhoskriege Rom

Die Kämpfe mit Karthago

Bereits während des zweiten punischen Kriegs begannen die Auseinandersetzungen mit dem griechischen Osten, und zwar wegen eines Bündnisses zwischen Hannibal

Rom

Vor allem die großen Eroberungen Roms

3.1.4 Späte Republik

Die Zeit ab 133 v. Chr. war im wesentlichen die Zeit der inneren ,Krise der Republik‘, die sich zu den großen Bürgerkriegen ausweitete, die nicht auf Rom

Die Krise der Republik war insgesamt gesehen, trotz des Niedergangs der politischen Institutionen und der menschlich wie materiell enormen Kosten, keine Phase der Stagnation oder gar des Rückschritts der Architekturentwicklung. Das hat verschiedene Gründe. Auf die Stadt Rom

Aus der auf die Heere gestützten Macht von Einzelpersonen resultierte noch ein anderer Impuls für das Bauen, der sich außerhalb Roms

Ein dritter Impuls ging von der fortschreitenden Provinzialisierung eroberter Gebiete außerhalb Italiens

3.1.5 Prinzipat

In der ersten Phase der Kaiserzeit erreichte das Imperium seine größte Ausdehnung mit der Eroberung Britanniens

Rom

Die Zeit etwa bis zum Ende des zweiten Jhs. n. Chr. ist zugleich die Phase, in der die römische Kultur und Architektur sich in nahezu allen großen Städten des Reichsgebietes durchsetzte. Das Straßensystem

Das Prinzipat war zudem die Zeit der großen Innovationen

3.1.6 Dominat – die Spätantike

Mit der Ausbildung des Dominats, d. h. mit den gelegentlich als ,Zwangsstaat‘ apostrophierten Reichsreformen unter Diocletian

Bedingt vor allem durch die nahezu permanente Überlastung der Wirtschaft durch die immensen Kosten der Grenzverteidigung gegen die beginnende Völkerwanderung, ist in vielen Bereichen der inneren Zerfall des spätantiken Reiches beobachtbar. Das gilt jedoch nicht pauschal für die Architekturentwicklung. Zwar ist der Verfall vieler großer Bauwerke, und auch die nicht mehr ausreichende Instandhaltung der Infrastruktur konstatierbar, doch zeigten die Baumeister dort, wo entsprechende Ressourcen aufgewendet werden konnten, noch immer ihr technisches Können. Dem Verfall der alten Tempelbauten stehen die Neubauten christlicher Kirchen- und kaiserlicher Profanbauten gegenüber, die vor allem die Beherrschung des Bauens von Räumen mit großen Spannweiten in Holz und Stein belegen. Fassbar ist die Krise aber auch bei diesen Projekten, denn für deren Ausstattung plünderte man häufig ältere Bauten. Die Verwendung von Baugliedern älterer Gebäude an Neubauten (Spolien), die mit dem Verlust von handwerklichem Wissen und Können einhergingen, wurde auch nach der Auflösung des römischen Reiches noch jahrhundertelang fortgesetzt.

3.2 Bauverwaltung

3.2.1 Öffentliches Bauen – die Republik

Die Organisation staatlicher Bauvorhaben

Vor allem während der frühen und mittleren Republik lagen die meisten großen Bauvorhaben, aber auch die Instandhaltung der öffentlichen Gebäude und der Infrastruktur, in der Hand der beiden Zensoren (censores). Die Zensur als eigenständige Magistratur höchsten Ranges war bereits im 5. Jh. v. Chr. geschaffen worden.5 Sie bestand bis zu ihrer Abschaffung 22 v. Chr. durch das Kaiserhaus unter Augustus

Denn Zensoren bekamen, soweit erkennbar, ein Budget per Senatsbeschluss zugewiesen.8 Die Summen konnten enorm sein: Livius17

In der Verwendung der zugewiesenen Mittel waren die Zensoren relativ frei, doch behielt der Senat sich ein letztinstanzliches Entscheidungrecht vor.13 Das zeigt sich beispielsweise an einem Senatsbeschluss, der dem Zensor Gaius Cassius Longinus

Zu den bekannten frühen Bauprojekten der Zensoren gehört die Errichtung der ersten bekannten Stadtmauer Roms

Die Zuweisung der Bauaktivitäten an die Zensoren war mit verschiedenen Problemen verbunden. Unmittelbar evident ist die Diskrepanz zwischen Amtsperiode und Bauzeit bei Großprojekten, die vor allem für die großen Wasserleitungsprojekte belegt ist. Die rein formal naheliegende Lösung, einen Bau wegen der zwischenzeitlichen Vakanz unter Leitung des Nachfolgers zu vollenden, ist nur ausnahmsweise nachweisbar für den Bau einer Tiberbrücke.19 Stattdessen wurde schon früh improvisiert. Beim Bau der Aqua Appia gelang es dem Zensor Appius Claudius Caecus

Die Probleme des regulären, von den Zensoren geleiteten Bauens beschränkten sich nicht allein auf den Bereich der Organisation. Phasenweise eine erhebliche Rolle spielen Interessenkonflikte. Der naheliegende Gegensatz zwischen staatlichen Repräsentanten, die möglichst wirtschaftlich mit den ihnen zugewiesenen Mitteln umgehen sollten, und den privaten Bauunternehmern, die an möglichst hohen Gewinnmargen interessiert waren, wurde im republikanischen Rom

Zu einem ähnlichen Konflikt kam es 169 v. Chr. in der Amtszeit der Zensoren C. Claudius Pulcher

Die Praxis der Vergabe und Abwicklung von Bauprojekten

Dokumente, die die Vergabepraxis der Zensoren unmittelbar dokumentieren, sind nur in geringer Zahl erhalten. Daraus, und aus diversen anderen Quellen lässt sich aber wenigstens im Umriss das Verfahren beschreiben.31 Das einzige Dokument, das die Vergabepraxis stadtrömischer Beamter in einigen Punkten unmittelbar wiedergibt, ist eine stark fragmentarisierte Inschrift aus dem frühen 1. Jh. v. Chr.32 Der vergebende Beamte war der Stadtprätor Titus Vibius Temuudinus

Sehr viel detailreicher und wesentlich besser erhalten als diese Dokumente aus Rom selbst ist eine Bauinschrift aus Puteoli, die sog. Lex Puteolana aus dem Jahr 109 v. Chr.34 Sie betrifft die Errichtung eines Torbaus in der Umfassungsmauer des Sarapis-Heiligtums. Vergeben wurde der Vertrag von einer Baukommission (duumviri) an den freigeborenen Unternehmer C. Blossius

Einzigartig ist die Inschrift hinsichtlich der Exaktheit der Beschreibung der zu erbringenden Leistung: Sie ist so präzise, dass sie als verschriftlichter Bauentwurf gelten kann. So sind beispielsweise für alle Bauteile aus Holz jeweils die Holzart, die Abmessungen und die Dekoration festgelegt.36 Für das Dach ist selbst die Anzahl der Ziegelreihen angegeben. Die Inschrift entspricht in dieser Hinsicht einer griechischen Syngraphé,37 und man kann daher vermuten, dass in Unteritalien

Aufgrund der präzisen technischen Angaben ist zudem zweifelsfrei, dass mindestens dieser Teil des Vertrages nicht von einem ausschreibenden Beamten, sondern nur von einem Architekten formuliert worden sein kann. Welche Stellung dieser Architekt hatte, bleibt aber unklar. Möglich ist, dass eines der beiden Kommissionsmitglieder selbst Architekt war. Denkbar ist aber auch, dass diese Teile der Inschrift auf ein detailliertes Angebot zurückgehen, das der Unternehmer (und Architekt) Blossius

Die sicherlich vielschichtigste Quelle, die gleichermaßen die formale Seite wie die möglichen Interessenkonflikte des Vertragsverfahrens anschaulich werden lässt, ist ein Abschnitt aus Ciceros

Der Unternehmer Publius Junius

Etwa fünf Jahre nach Vertragsabschluss, im Jahr 80 v. Chr., starb Publius Junius

Die Verwandten und weiteren Vormünder des jungen Iunius versuchten nun zunächst, bei Verres

Das Endergebnis ist, dass das Mündel ruiniert war, da es die zugeschlagene Vertragssumme nicht aufbringen konnte, und entsprechend der Bürge des ursprünglichen Vertrages, Decimus Junius, ersatzweise für die volle Summe haften musste. Decimus bekam allerdings in der Folge, nachdem er massiven Druck auf Verres

Der geschilderte Fall enthält fast die gesamte reguläre Verfahrensweise des römischen Vergaberechts, allerdings immer nur im Spiegel von Verres’

Öffentliches Bauen – die Kaiserzeit

Das Kaiserhaus musste sich also für die Leitung seiner seiner Bauprojekte neue Organisationsformen schaffen, zumal da die Bauaktivitäten phasenweise noch weit größeren Umfang hatten als in republikanischer Zeit. Vor allem die Infrastruktur der Stadt war durch die Bürgerkriege teils vernachlässigt, teils zerstört worden. Rom

Betrachtet man nun sozusagen die Organisationsentwicklung der kaiserlichen Bauaktivitäten, dann zeigt sich ein Prozess schrittweiser Weiterentwicklung, der nur verständlich wird, wenn man neben den funktionalen Erfordernissen bei der Leitung der Bauprogramme zugleich die oben skizzierten politischen Aspekte in Rechnung stellt. Die am besten aus den Quellen in ihrer Entwicklung rekonstruierbare Baubehörde ist die cura aquae, die für die Frischwasser- und Abwassersysteme der Stadt Rom

Die cura aquae und andere staatliche Organisationen

Zur Zeit, als Augustus

Wie bedeutsam die Aufgabe aus Sicht von Augustus

Ein Jahr nach seinem Tod 12 v. Chr. wurde die cura aquae schließlich doch auf eine gesetzliche Grundlage gestellt, indem der Senat das Amt des curator aquae einrichtete und dessen Aufgaben und Rechte bestimmte. Ihm zur Seite gestellt wurden zwei leitende Beamte. Die Besetzung der drei Ämter erfolgte nach dem alten System der Magistraturen, d h. Fachkompetenz war bei der Wahl kein entscheidendes Kriterium, sondern es wurden in anderen Ämtern bewährte Mitglieder der Nobilität periodisch gewählt.48 Auch für den repräsentativen Auftritt der neuen Magistrate im alten Stil wurde gesorgt, in dem ihnen für Inspektionen außerhalb der Stadt Liktoren, Ausrufer und drei staatliche Diener zugestanden wurden.49 Die Amtszeit folgte zumindest anfangs nicht dem normalen Muster der Jahresmagistraturen, sondern entsprach eher dem alten Zensorenamt: Wahlen fanden zunächst mehrfach nur alle zehn Jahre statt, die tatsächliche Amtszeit füllte jedoch nicht den gesamten Zeitraum zwischen den Wahlen aus, sie dauerte vielmehr drei Monate pro Jahr. Das System scheint sich jedoch nicht bewährt zu haben, denn die Wahlen erfolgten später in wesentlich kürzeren Abständen.50 Frontinus beispielsweise, dessen Schrift de aqueductu wir die meisten Informationen zur Arbeit der Cura verdanken, amtierte nur ein Jahr.

Ein weiterer substantieller Schritt beim Ausbau der Cura ergab sich im Gefolge des Baus der Aqua Claudia 52 n. Chr. Die Gesamtzahl der aquarii wurde annähernd verdreifacht, wobei die 460 zusätzlichen Sklaven aus dem Vermögen des Kaiserhauses finanziert wurden.51 Trotz dieser Erweiterung konnte die Behörde nicht alle Arbeiten am Leitungssystem selbst bewältigen. Nicht nur für Neubauten, sondern offenbar auch für größere Reparaturen wurden, wie in den Zeiten der Republik, Werkaufträge an private Unternehmer vergeben.52

Das Organisationsmodell der Cura entsprach mithin zumindest insoweit dem Anspruch des Augustus

Nach dem Muster der stadtrömischen Cura sind in großen Städten des Imperiums ähnliche Behörden aufgebaut worden.54 Im Verlauf der Kaiserzeit verstärkte sich die Tendenz, das alte System von Werkverträgen mit privaten Unternehmern, die von Magistraten beauftragt wurden, durch neu gegründete Staatsunternehmen zu ersetzen. Zu nennen ist in diesem Zusammenhang etwa die ratio marmorum, die ab dem 2. Jh. n. Chr. für den Import von Marmor und anderen Gesteinen aus verschiedenen Steinbrüchen der Provinzen zuständig war,55 und vor allem die opera caesaris, die zentrale und direkt dem Kaiserhauses unterstellte Organisation zur Durchführung von Bauprojekten.56 Ihre Einrichtung erfolgte wohl erst gegen Ende des 1. Jh. n. Chr. im Kontext der Bauprogramme Domitians

Große Bedeutung nicht nur für die Leitung, sondern auch für die Durchführung von öffentlichen Bauprojekten hatte in der Kaiserzeit zudem das Militär. Technische Kapazitäten hatten die Legionen bereits in republikanischer Zeit durch die Pioniereinheiten, die für den Lagerbau sowie den Bau und die Wartung von Kriegsmaschinen zuständig waren und über entsprechendes Personal – unter anderem eigene Architekten – verfügten. Der bekannteste unter ihnen ist wiederum Vitruv

Die Tatsache, dass es aus der Kaiserzeit nahezu keine Inschriften gibt, die Bauvorgänge dokumentieren, ist kaum den Zufälligkeiten der Erhaltung zuzuschreiben, sondern dürfte mit der oben skizzierten Entwicklung direkt zusammenhängen. In der Republik waren die bauleitenden Beamten der Öffentlichkeit gegenüber verantwortlich. Entsprechend war es nur folgerichtig, wenn bauleitende Beamte von ihnen abgeschlossenen Verträge durch Inschriften öffentlich dokumentierten.58 In der Kaiserzeit hingegen waren die bauleitenden Beamten bei Großprojekten in der Regel nicht mehr der Öffentlichkeit, sondern dem Kaiserhaus gegenüber rechenschaftspflichtig, und insofern bestand kein Anlass mehr, Verträge, Zahlungen usw. gegenüber der Öffentlichkeit zu dokumentieren.

3.2.2 Private Bauaufträge

Über die Auswahl von Architekten und Bauunternehmern durch Privatleute ist kaum etwas bekannt. Es gibt lediglich einige Hinweise dazu in den angesprochenen Briefen. Da fast alle Architekten, die Cicero

Zu den wenigen Hinweisen auf den Inhalt eines Bauvertrages, der auf Basis rein geschäftlicher Beziehungen zwischen Bauherr und Architekt geschlossen worden sein könnte, gehört das erwähnte catonische Bauformular. Der Architekt, von Cato

Für die bauhandwerklichen Arbeiten, insbesondere die Anlage der Mauern, werden genaue technische Vorgaben gemacht, etwa für den Kalkanteil des Mörtels, die Fundamentierungstiefe, die Wandstärke, die Verputzung usw. Dabei werden beide seinerzeit üblichen Bautechniken gesondert dargestellt, also in Mörtel gesetzter Naturstein und Lehmziegelbau. Abgerechnet wird die Arbeit nach Bauvolumen oder Menge des verbauten Materials, d. h. pro hundert Fuß Mauer oder pro versetztem Ziegel, nicht nach Bauzeit.

Der Text enthält des weiteren einige rein juristische Klauseln. Die bekannteste ist die bona fide Klausel, die beide Parteien auf den Grundsatz des ,billigen Ermessens‘ verpflichtet.67 Sie bedeutet, dass beide Parteien im Streitfall bei der nicht explizit erwähnten, aber offensichtlich permanent berücksichtigten Abnahme des Baus das Urteil eines Richter nach billigem Ermessen anerkennen werden. Berücksichtigt werden weiterhin nicht vom Auftragnehmer zu verantwortende Bauschäden, etwa durch Blitzschlag, und erschwerte äußere Bedingungen (Zuschlag bei Bau im Hochsommer ein Viertel der vereinbarten Summe). Auch die Haftung des Bauherrn für Qualitätsmängel der von ihm angelieferten Materialien ist vertraglich geregelt.

Allgemeine juristische Bestimmungen enthalten auch die oben angesprochenen Passagen aus der kaiserzeitlichen Rechtsliteratur zum Vertrag vom Typ locatio conductio.68 Sie geben an, dass der Vertrag konsensuell und formfrei ist, so dass beliebig viele Vereinbarungen in dem Vertrag festgeschrieben werden können. Der Bauherr als locator beauftragt den Unternehmer, den conductor, mit dem Projekt, für das letzterer einen einklagbaren Anspruch auf Zahlung (merces, pretium) erwirbt. Letzterer übernimmt damit zugleich die Haftung für die Ausführung bzw. Baumängel. Darauf bezogen ist beispielsweise in den Digesten bestimmt, dass der Unternehmer auch dann für einen Transportschaden an einer Säule haftet, wenn der Schaden von einer Hilfskraft verschuldet worden ist.69 Zu erfahren ist dort auch, dass die Haftung im Fall von Bauschäden, sofern sie auf mangelnde Festigkeit des Baugrunds zurückzuführen sind, anders geregelt war als heute: In diesem Falle haftet der Auftraggeber, weil er gleichsam ein Objekt minderer Qualität für das Projekt gestellt hat.70

3.3 Planung und Entwurf

3.3.1 Architekt, Bauherr und die Kernkompetenz des Architekten

„By his side stood several builders, who had been summoned to construct some new baths and were exhibiting different plans for baths, drawn on little pieces of parchment. When he had selected one plan and specimen of their work, he inquired what the expense would be of completing that entire project. And when the architect had said that it would probably require about three hundred thousand sesterces, one of Fronto’sfriends said, 'And another fifty thousand, more or less'“.

Für moderne Vertreter des Fachs wird sich diese Passage wahrscheinlich kaum überraschend lesen, da es sich auch in der Neuzeit jahrhundertelang quasi von selbst verstanden hat, dass Architekten ihre Ideen in Form von Zeichnungen entwickeln und präsentieren, auch wenn es bei den Zeichnungen auf Pergament, von denen Gellius

Der Bauentwurf, der in den Zeichnungen dokumentiert ist, betrifft aus Vitruv

Nun haben Zeichnungen bei der Arbeit des Architekten unterschiedliche Funktionen. Neben der hier angesprochenen Präsentation von Entwurfsideen dienen sie vor allem der Kommunikation mit den ausführenden Handwerkern in Form von Bauplänen, und sie dienen dem Architekten bei seiner eigenen Arbeit am Entwurf, also der Konzeptionierung und der Formfindung. Betrachtet sei hier nun zunächst einfach, was man über Bauzeichnungen aus römischer Zeit anhand von Funden und Quellen sagen kann.

3.3.2 Römische Architekturzeichnungen und ihre Funktion

Bauzeichnungen dienten bereits in der Antike auch zur Dokumentation bereits fertiggestellter Bauten. So ließ Pompeius

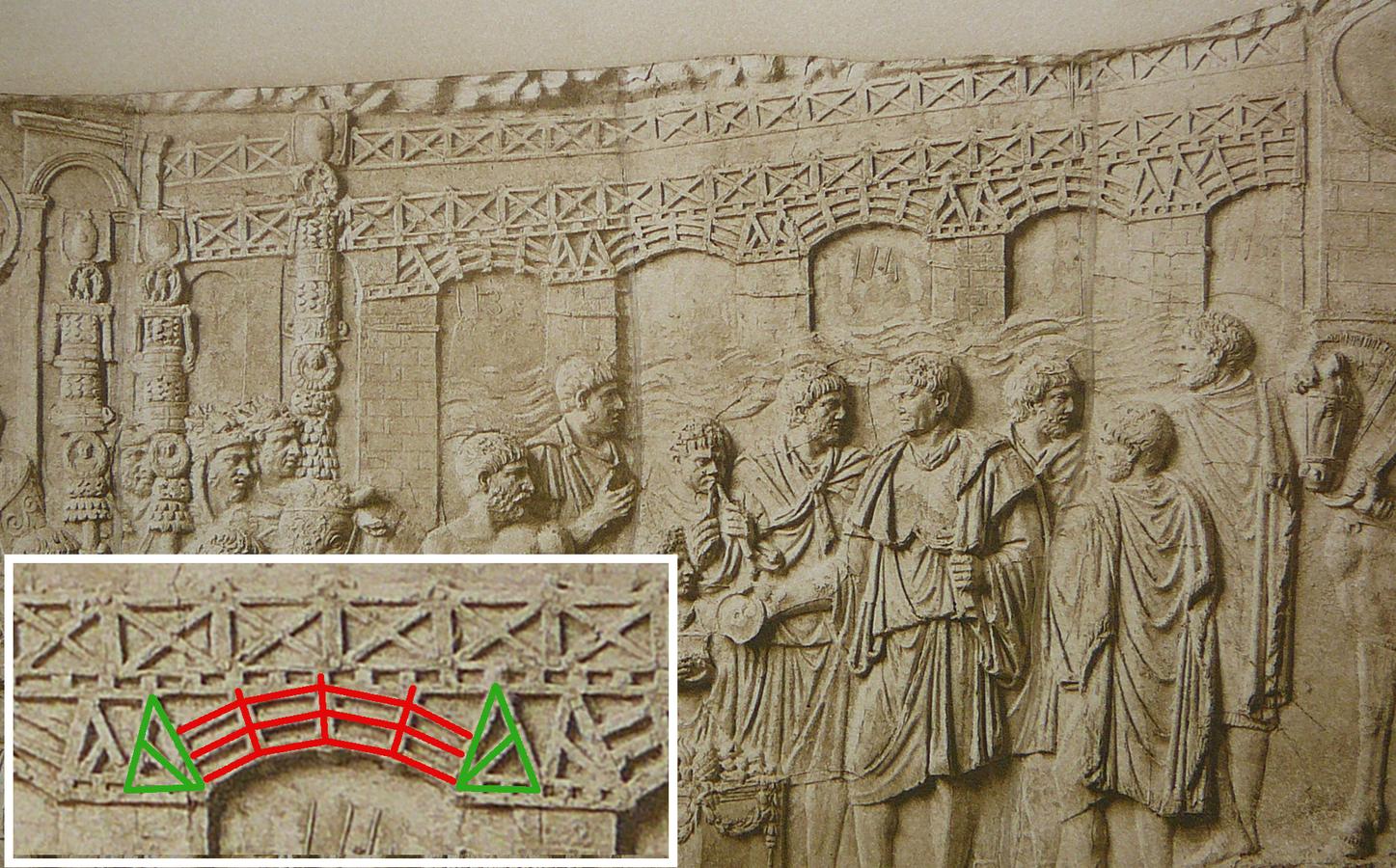

Auch die angesprochene, in Fragmenten erhaltene forma urbis war eine Dokumentation eines Baubestandes. Gefunden haben sich zudem einige Fragmente von Reliefs, die offensichtlich Baupläne dauerhaft dokumentieren sollten, also wohl repräsentative Funktion hatten. Der Unterschied zwischen diesen Reliefs und den anzunehmenden Originalen ist insofern von Bedeutung, als sie nicht von Architekten hergestellt wurden. Ein Steinmetz kann die auf dem Plan verwendeten Symbole falsch oder missverständlich wiedergeben, Elemente der Zeichnung übersehen, da er nicht die Ausbildung zum Architekten hat, und da seine Fehler – im Gegensatz zu Fehlern auf einem auszuführenden Bauplan – folgenlos sind. Zu bedenken ist schließlich auch, dass der Steinmetz im Gegensatz zum Architekten nicht die Möglichkeit hat, Fehler durch Rasur zu korrigieren. Aus diesen Gründen ist es auch nicht möglich, auf Basis der Reliefs zuverlässig zu klären, ob die originale Bauzeichnung maßstäblich war, und wenn ja, in welchem Maßstab sie ausgeführt worden ist. Beobachtungen an einigen der Reliefdarstellungen deuten aber darauf hin. Ein vielleicht gängiger Reduktionsmaßstab könnte beispielsweise 1 : 16 betragen haben, also ein Zoll für einen Fuß. Heisel, der das Material zusammengestellt und ausgewertet hat, sieht Maßstäblichkeit als eine Forderung Vitruv

Vor allem die Darstellung des Plans einer von einer Mauer eingefriedeten Grabanlage auf einem in Perugia

3.3.3 Das Entwerfen: Zeichnen oder Rechnen?

Bei seinem Entwurf für den dorischen Tempel entspricht sein Vorgehen dieser Forderung, denn er gibt alle Maße auf Basis der Triglyphenbreite als Grundeinheit an. Bei seinem ionischen Tempelentwurf ist das jedoch keineswegs der Fall, sondern er wählt dort ein anderes Verfahren. Die (relativen) Bemessungen der Bauglieder erfolgt hier auf Basis von Proportionsketten, d. h. ausgehend von dem Maß eines Bauglieds wird vermittelt durch eine Proportion, die er jeweils angibt, das Maß eines weiteren abgeleitet, und daraus wiederum durch eine weitere Proportion das Maß eines dritten, und so fort.83 Vitruv

Für die römischen Architekten lassen sich beide Methoden sicher belegen. Das Entwerfen anhand von proportionalen Berechnungen ist nicht nur im Werk von Vitruv

Eindeutig zeichnerisch konstruiert, nicht nur dargestellt, sind hingegen viele Formen von Baugliedern. Zum Teil müssen die geometrischen Konstruktionsformen hier geradezu als alternativlos gelten. So ist die Konstruktion der Voluten des ionischen Kapitells, die Spiralen darstellen, in Rom

Was man hingegen für die Entwurfsarbeit nicht belegen kann, sind die perspektivischen Darstellungen, die Vitruv

Es gab auch Mischformen zwischen rechnerischer und geometrischer Konstruktion. Ein einfaches Beispiel dafür ist das schon angesprochene ionische Kapitell. Während nämlich die spiralförmigen Voluten stets mit Zirkelschlägen konstruiert wurden, gab es für die Größenverhältnisse der einzelnen Elemente des Kapitells proportionale, also rechnerisch bestimmte Regeln, etwa im Verhältnis von Volutenhöhe zu Gesamthöhe oder von Gesamthöhe zur Breite des Abacus (der Deckplatte des Kapitells). Strenggenommen waren alle vollständig ausgearbeiteten Bauentwürfe Mischformen von zeichnerischem und rechnerischem Entwerfen, denn selbst wenn die Hauptmaße strikt rechnerisch entwickelt worden waren, gab es doch immer auch eine Vielzahl an Detailformen, die gar nicht anders als zeichnerisch entwickelt und dargestellt werden konnten. Das gilt nicht nur für fast die gesamte Bauornamentik, sondern auch für die Form wesentlicher Bauglieder wie etwa der Säulenschäfte, deren Entasiskurve – die Schwellung des Schafts in der Mitte, durch die sich die Flaschenform der Schäfte ergab – nur graphisch festgelegt werden konnte.86 Es lässt sich auch im Werk von Vitruv

3.3.4 Vitruv und das wissenschaftliche Entwerfen

Für Vitruv

Zu den wissenschaftlichen Disziplinen

Des weiteren bezieht sich Vitruv

Eine weitere Disziplin der antiken Wissenschaften, die der Architekt

Die wissenschaftliche Disziplin, die wohl die größte Bedeutung für Vitruv

Sozusagen der Störfaktor, dem Vitruv

Nahezu alle hier angesprochenen Formen optischer Korrekturen haben sich bei der Analyse von Bauten nicht identifizieren lassen. Man könnte daraus folgern, dass Vitruv

When you find fault with the narrow windows, let me tell you that you are criticising the Cyropaedeia. For when I made the same remark, Cyrus used to answer that the views of the gardens through broad lights were not so pleasant. For let a be the eye, bg the object seen, d and e the rays ... you see the rest. For if sight resulted from the impact of images, the images would be in great difficulties with a narrow entrance: but, as it is, that „effusion“ of rays gets on quite nicely. If you have any other fault to find you won’t get off without an answer, unless it is something that can be put right without expense.

Die Passage zeigt zunächst, dass Cyrus

3.4 Logistik

An Bedeutung verloren hat die Logistik erst in spätantiker Zeit, allerdings nicht, weil nicht mehr in großem Maßstab gebaut wurde, sondern weil bei Neubauten in immer größerem Umfang bereits vorhandenes Material aufgelassener Bauten zweitverwendet wurde. Das gilt für einfache Ziegelsteine ebenso wie dekorativ gestaltete Bauteile aus Marmor. Für letztere steht beispielhaft der Konstantinsbogen, der zu großen Teilen aus Bauteilen anderer Gebäude (Spolien) errichtet wurde.

Baumaterial ist normalerweise ein Massengut, das die Römer – ebenso wie spätere Epochen – wo immer möglich auf Wasserwegen transportierten. Das gilt selbst für vergleichsweise kurze Strecken. So wurde ein großer Teil der in Ostia

Trotz der in einigen Bereichen sehr intensiven Forschungen sind die technische wie die organisatorische Seite der römischen Logistik und die entsprechende Infrastruktur heute nicht mehr vollständig erkennbar. Doch ist das Bild der älteren Forschung, die insbesondere die Leistungsfähigkeit des römischen Landtransports bezweifelt hatte,101 mittlerweile zweifelsfrei revidiert worden.

3.4.1 Transporte auf dem Wasser

Über die alltäglichen, und sicher ältesten Formen des Transports von Baumaterial auf dem Wasserweg, geben die Quellen kaum Aufschluss. Wenn wir Berichte haben, dann über einzelne, spektakuläre Transporte wie die von Obelisken. Sicher ist, dass Holz, wo immer möglich, aus Kostengründen nicht auf Schiffe verladen wurde, sondern mit Flößen über die Flüsse in die Städte gebracht wurde. Vitruv

3.4.2 Häfen und Stapelplätze

Solange die Bevölkerung Rom

In der Stadt selbst gab es bis in spätrepublikanische Zeit nur einen Flusshafen für den Umschlag sämtlicher Arten von Gütern, das Emporium vor der Porta Trigemina

Diese Situation änderte sich nachhaltig, als die Stadt etwa ab Mitte des 1. Jhs. v. Chr. massiv expandierte, was einerseits einen erheblich gesteigerten Bedarf an importierten Nahrungmitteln bedeutete, der nur über den Seeweg abzuwickeln war,109 und natürlich den Bedarf an Baumaterial anwachsen ließ. Hinzukam, dass der Umfang und die Ansprüche an öffentliche Bauten deutlich stiegen. Caesar

Die Bewältigung der entsprechenden Transportvolumia war an eine Reihe von Voraussetzungen gebunden. Man brauchte einen Seehafen, dessen Einfahrt auch bei ungünstigen Winden kontinuierlich angelaufen werden konnte und in dem die Schiffe vor Sturm geschützt waren. Zudem musste das Hafenbecken die für große Schiffe erforderlichen Tiefe haben, und schließlich brauchte man Kaianlagen von erheblicher Länge, um eine große Anzahl von Schiffen gleichzeitig entladen zu können. Da der Umschlag der Güter von den Seeschiffen auf die Flusskähne für den Transport in die Stadt nicht ,just in time‘ erfolgen konnte, war zudem die Anlage von Stapelplätzen und der Bau von Lagerhallen notwendig.

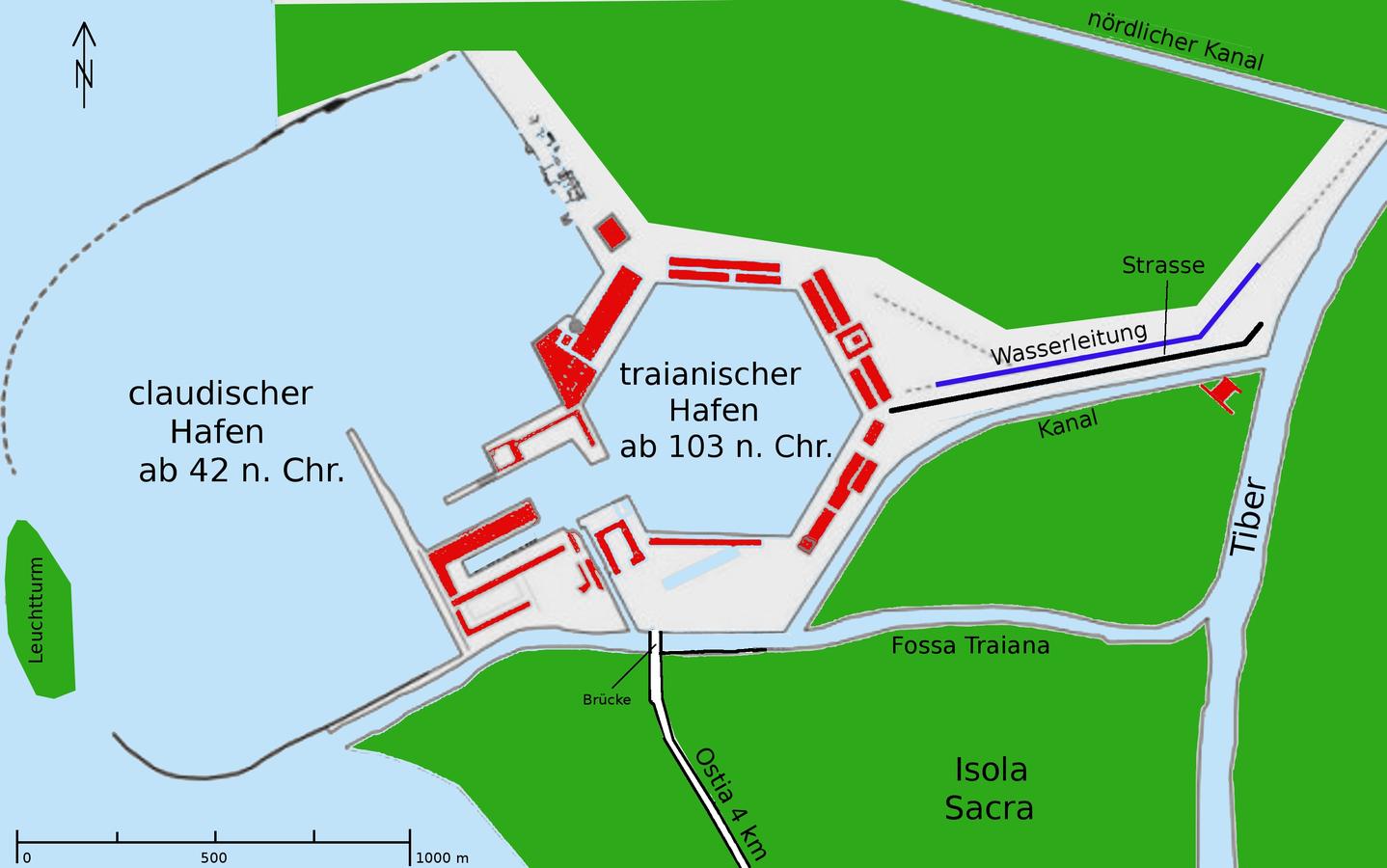

Abb. 3.2: Portus. Unter Claudius und Traian gebaute Hafenanlagen (W. Osthues).

Der Bau einer solchen Infrastruktur hat sich über lange Zeit hingezogen. Erhebliche Erweiterungen der Hafenkapazitäten wurden noch im 2. Jh. vorgenommen. Mit der Anlage eigener Hafenabschnitte für den Umschlag von Baumaterial wurde aber bereits vor der Zeitenwende begonnen, und zwar zunächst in Rom

3.4.3 Landtransport

Da Baumaterialn wegen der Kosten wo immer möglich auf dem Wasser transportiert wurde, dürfte der Ferntransport von Materialien auf dem Landweg nur eine geringe Rolle gespielt haben. Entsprechend hatte auch das – spätestens in der Kaiserzeit hervorragend ausgebaute – Fernstraßennetz für das Bauwesen kaum große Bedeutung.113 Erinnert sei in diesem Zusammenhang nur an die schon zitierte Bemerkung Vitruvs

Vollkommen vermeidbar war der Landtransport der Materialien natürlich nicht, da das Material ja immer zumindest vom Hafen zur Baustelle gebracht werden musste. Die wenigen Hinweise in den Quellen dazu gelten den Problemen des innerstädtischen Transports. Juvenal

Gleichwohl war der Transport auch schwerer Lasten mit von Ochsen oder Maultieren gezogenen Wagen kein grundsätzliches Problem. Hinweise auf die verwendeten Typen von Wagen geben einige bildliche Darstellungen. Hinzukommen in jüngerer Zeit Funde von an Wagen verwendeten Bauteilen aus Eisen, die zeigen, dass die römischen Stellmacher auch fortgeschrittene Techniken beherrschten.117 Zwar gelten nicht die Römer, sondern die Kelten als führend im antiken Wagenbau, doch ist anhand verschiedener technischer Termini gezeigt worden, dass die Römer wesentliche Neuentwicklungen von den Kelten übernommen haben.118

Leichte bis mittelschwere Wagen, die von Pferden oder Maultieren gezogen wurden, waren aus Esche hergestellt, schwere Wagen mit Ochsengespannen als Zugtieren wurden aus Eiche gefertigt.119 Bildliche Darstellungen zeigen fast immer eine Bespannung mit zwei Zugtieren und offene Wagen mit ein oder zwei Achsen.120

Die Römer verbauten relativ große Räder, die auf unebenem oder weichem Boden einen geringeren Rollwiderstand haben als kleinere Räder.121 Scheibenräder, die verglichen mit Speichenrädern ein relativ hohes Gewicht haben und kaum elastisch sind, findet man vereinzelt auf bildlichen Darstellungen.122 Meist sind auf den bildlichen Darstellungen Wagen mit den schon seit dem 2. Jahrtausend aus Mesopotamien

Ein Fundkomplex aus Neupotz

Einachsige Wagen brauchten per se keine Lenkung. Auch zweiachsige Wagen hatten häufig keine Lenkung, obwohl dadurch der Verschleiß an Rädern und Achsen höher war als bei Wagen mit gelenkter Vorderachse. Die Lenkung der Vorderachse (auf einem Drehschemel oder mit einem Bolzen) war aber bekannt. Auf dem Relief eines Transportwagens für Weinfässer aus Langres etwa liegt der Wagenkasten erheblich höher als die Achsen, was konstruktiv nur Sinn macht, wenn die vordere Achse schwenkbar war. Nachweisbar ist die – in der Forschung lange umstrittene – Lenkung der Vorderachse an dem aufgrund von Befunden rekonstruierten Kölner Reisewagen. Ebenfalls nachgewiesen ist dort die Federung des Wagenkastens. Bremsen könnten auf einigen Abbildungen darstellt sein, doch sind sie nicht zweifelsfrei erkennbar.

Konstruktiv nicht gelöst von den römischen Stellmachern ist das Problem, dass Speichenräder, bei denen die Speichen alle in einer Ebene liegen, nur sehr wenig quer zur Fahrtrichtung wirkende Kräfte aufnehmen können.124 Das Prinzip, die Speichen leicht konisch anzuordnen, indem sie auf der Nabe versetzt zu einander befestigt werden (wie bei einem Fahrrad), ist jedenfalls für die römische Antike nicht zu belegen. Berechnungen haben allerdings ergeben, dass die Wagen mit Speichenrädern ein Gesamtgewicht von drei Tonnen hätten haben können, was deutlich über dem liegt, was ein Pferdegespann ziehen kann (ca. 1 to). Mehr als zwei Zugpferde waren selten.125 Noch im Codex Theodosianus war das Maximalgewicht der Ladung für Wagen des cursus publicus (der staatlichen ,Transportorganisation‘) auf knapp fünfhundert Kilogramm beschränkt.126

Da im Bauwesen aber erheblich höhere Lasten transportiert worden sind, muss man mit noch anderen Wagentypen und Bespannungen rechnen. Bei Lasten bis etwa zehn Tonnen dürften die Römer Wagen mit Scheibenrädern verwendet haben, die von zehn oder noch mehr Ochsenpaaren gezogen wurden, wie es aus Griechenland

Nochmals höhere Lasten, wie beispielsweise Bauglieder übergrößer Säulenstellungen, Obelisken, Kolossalstatuen usw., können nicht mit Wagen transportiert worden sein. Möglich waren solche Transporte nur mit Rollen, die – anders als Räder – eine nicht nur punktuelle Aufstandsfläche hatten. Sie mussten jeweils beim Ziehen der Last von hinten nach vorne umgesetzt werden, was den Transport, verglichen mit der Nutzung von Wagen, deutlich langsamer macht. Diese Verfahrensweise war schon im alten Orient bekannt. Schlitten können wegen der großen Auflagefläche der Kufen zwar ebenfalls sehr hohe Lasten bewältigen, durften wegen des enormen Reibwiderstands aber nur dort eingesetzt worden sein, wo der Transportweg durchgehend abschüssig war. Sie werden daher vor allem in Steinbrüchen genutzt worden sein, wo bei steilen Wegen die von der Friktion bewirkte Bremswirkung des beladenen Schlittens das Abseilen erleichterte, wie es für die Steinbrüche im Pentelikon

3.4.4 Organisation: Die ratio marmorum

Über viele Aspekte der organisatorische Seite der Logistik geben die Quellen kaum Aufschluss. So ist über die privatwirtschaftlichen Transportunternehmen fast nichts bekannt. Einigermaßen deutlich nachzeichnen lässt sich nur die ab der frühen Kaiserzeit aufgebaute staatliche Behörde, deren Aufgabe die Beschaffung und Lieferung von Marmor war: die ratio marmorum. Grundlegende Untersuchungen zur Arbeitsweise dieser Behörde hat John Ward-Perkins vorgelegt.129 Dadurch angestoßen, sind eine ganze Reihe von weiteren Forschungen erschienen, die die Ergebnisse von Ward-Perkins erweitert, aber nur in wenigen Aspekten modifiziert haben, so dass hier auf die Kernaussagen seiner Studien mit einigen Ergänzungen zurückgegriffen werden kann.130

Die ratio marmorum war eine zentrale kaiserliche Beschaffungsstelle für Marmor, die wohl 17 n. Chr. unter Tiberius

Primäres Ziel der Einrichtung der Behörde war sehr wahrscheinlich, die kontinuierliche Belieferung der kaiserlichen Bauprojekte mit Marmor sicherzustellen. Daraus lässt sich folgern, dass es bei der älteren Organisationsform mit Aufträgen an Privatunternehmer und einzelnen, direkt staatlich organisierten Beschaffungsaufträgen zu Friktionen für den Baufortschritt in Rom

Die Behörde hatte einen Beamten mit Dienstsitz in Rom

Die Behörde war keine reine Verwaltungsorganisation, sondern verfügte auch über technisches Personal. Diese Fachkräfte vor Ort, die mit den Eigenschaften des im jeweiligen Steinbruch abgebauten Materials vertraut waren, sind teilweise auch projektbezogen an Baustellen der Besteller abgeordnet worden. Die von den Severern wegen ihrer Herkunft besonders geförderte Stadt Leptis Magna

Ein wichtiger Aspekt der ratio marmorum ist, dass sie maßgeblich an der Rationalisierung der Marmorversorgung durch Standardisierung beteiligt war.136 Dadurch konnte die Kommunikation reduziert und die Abarbeitung individueller Bestellmaße vermieden werden. Der Effekt war, dass einerseits die Produktion auf Vorrat ermöglicht wurde (Vorräte wurden auch auf Stapelplätzen, etwa in Ostia, gelagert), und zudem die Lieferzeiten nachhaltig verkürzt werden konnten. Standardisierte Bauglieder, meist schon in den Steinbrüchen vorgefertigt, waren in verschiedenen Größenklassen lieferbar.

3.5 Materialwissen

3.5.1 Holz

Zwar waren reine Holzkonstruktionen sicher zu allen Zeiten recht selten, doch zählen dazu einige Bauten, die zeigen, dass die Römer den Holzbau auch in großem Maßstab beherrschten. Ein Beispiel dafür waren die Theaterbauten, die Tausende von Zuschauern aufnehmen konnten (Abb. 3.19). Sie wurden in der Zeit der Republik aus politischen Gründen aus Holz errichtet, als temporäre Bauten, da der Senat keine dauerhaften Stätten der bloßen Unterhaltung des Volks tolerierte. Erst 55 v. Chr. setzte Pompeius

Dauerhaft große Bedeutung hatte Holz hingegen beim Bau von Brücken.139 Zentrales Material der Baukonstruktion war Holz des weiteren beim Fachwerkbau, einer Skelettbauweise, bei der fast alle tragenden Elemente oberhalb der Fundamente aus Holz hergestellt wurden. Auf diese Bautechnik, die vor allem im stadtrömischen Wohnungsbau bis zum Beginn der Kaiserzeit dominant war, wird im folgenden Abschnitt eingegangen.

Auch wenn Holz bei den anderen Bautechniken nicht als primärer Baustoff diente, so konnte doch kaum ein Bau, und sicher keine Baustelle, ohne Holz auskommen. Holz war der übliche Werkstoff für die meisten Decken und Dachstühle, da es preiswerter war als die Konstruktion von Gewölben, und wurde beim Innenausbau der Rohbauten für Treppen, Türen, Fensterläden, Balkone und Galerien verwendet. In Sonderfällen, beim Bauen auf nicht hinreichend belastbarem Baugrund, diente Holz zudem der Fundamentierung, indem in den Baugrund Holzpfähle eingerammt wurden, auf denen die Stein- oder Betonfundamente aufsetzen. Auf der Baustelle schließlich waren die Werkzeuge und Maschinen, die Wagen, Kräne, Leitern und Baugerüste größtenteils aus Holz gefertigt.

Die Versorgung mit Bauholz war für Rom

Bewaldet waren vor allem die bergigen Regionen der italischen Halbinsel, da die Ebenen landwirtschaftlich genutzt wurden, was auch für das römische Umland galt. Für die Nutzholzgewinnung bestanden hier jedoch Einschränkungen, da einige der Wälder den Göttern geweiht, und damit dem Holzeinschlag entzogen waren.142 Zudem waren bereits in augusteischer Zeit einige Waldgebiete, die hochwertige Qualitäten liefern konnten, und zugleich verkehrsgünstig auf dem Wasserweg erreichbar waren, durch übermäßigen Einschlag für das stadtrömische Bauwesen nicht mehr lieferfähig, wie das ehemals für sein Schiffbauholz berühmte Pisa.143 Die Versorgung mit Bauholz war daher letztlich ein Kompromiss zwischen den zu fordernden Eigenschaften des Holzes und den (Transport-) Kosten. Entsprechend beklagt Vitruv

Da Holz in der Antike ein in sehr vielen Bereichen genutzter Werkstoff war, gab es über die Eigenschaften der verschiedenen Holzarten eine umfangreiche Literatur. Der ältere Plinius hatte in seiner naturalis histora dem Thema nicht weniger als sechs Bücher gewidmet,145 und konnte dabei auf die ebenfalls umfassenden, etwa vierhundert Jahre älteren Arbeiten des griechischen Autors Theophrast

Was Vitruv

3.5.2 Fachwerk: Holz, Lehm und Stein

Das mehrgeschossige Mietshaus mit Fachwerk in Verbindung zu bringen, ist keineswegs evident. Die erhaltenen Reste von mehrgeschossigen Mietshäusern stehen hauptsächlich in Ostia

Die Existenz mehrgeschossiger, sogar sehr hoher Wohnhäuser in Rom

Die Konstruktion dieser mehrgeschossisgen Wohnhäuser war allerdings offensichtlich problematisch. Strabon

Die Frage ist demnach, in welcher Bautechnik in Rom

Augustus Fuß, das mehrgeschossige Bauten in Lehmziegeltechnik faktisch verbot, denn bei einer solchen Wandstärke hätte man in Lehmziegeltechnik allenfalls Häuser mit zwei Geschossen bauen können.162

Fuß, das mehrgeschossige Bauten in Lehmziegeltechnik faktisch verbot, denn bei einer solchen Wandstärke hätte man in Lehmziegeltechnik allenfalls Häuser mit zwei Geschossen bauen können.162

Es bleibt m. E. nur, dass die frühen Hochhäuser mindestens zu großen Teilen, d. h. über einem Sockelgeschoss aus Stein, in Fachwerktechnik errichtet worden sind: Fachwerk lässt bei relativ geringen Wandstärken vergleichsweise große Bauhöhen zu, ist bei solchen Höhen und mangelhafter Ausführung stark einsturzgefährdet, und zudem hochgradig brandgefährdet, entspricht damit also den Aussagen in den Quellen über die mehrgeschossigen Mietshäuser. Da Fachwerk mit Lehmstroh oder Lehmziegeln ausgefacht wurde, und von außen auch mit Lehm verputzt wurde, war der Lehm, und nicht die tragende Holzkonstruktion, bestimmend für den optischen Eindruck solcher Häuser, so dass auch der Satz des Augustus

Abb. 3.3: sog. ‚house of the opus craticium‘, Herculaneum

Bei dem hier angesprochenen Gebäude wurde kein Lehm für die Ausfachung benutzt. Es gibt jedoch einen Anhaltspunkt dafür, dass das dennoch in Rom

Zwischen abgebildeten Haus aus Herculaneum

War also eine mangelnde Beherrschung der Fachwerktechnik die Ursache der Einstürze der frühen römischen Mietshäuser? Bei der Konstruktion wie in Herculaneum

Wenn die hier dargelegte Argumentation zutrifft, dann war die in nachaugusteischer Zeit einsetzende Massenproduktion von Backstein nicht die bautechnische Voraussetzung für den mehrgeschossigen Wohnhausbau, wie man ihn heute v. a. aus Ostia

3.5.3 Lehm: Luftgetrocknete Ziegel und Stampflehm

Die Römer haben das Bauen mit Lehmziegeln (den oben angesprochenenlateres) nicht erfunden – es ist praktisch so alt wie das Bauen selbst.171 Vieles haben die Römer von anderen Kulturen übernommen. In einigen Details haben sie die Bauweise ihren eigenen Bedürfnissen angepasst, und auch weiterentwickelt. Die Bedeutung des Bauens mit Lehmziegeln für die Römer zeigt sich schon daran, dass sich bei Vitruv

Ausgangsmaterial für die Herstellung der Ziegel ist Lehm. Lehm ist eine Mischung aus Sand, Ton und Schluff. Vitruv

Für die Verarbeitung des Materials am Bau kamen zwei Techniken infrage: als Stampflehm, der heute oft Pisé genannt wird, oder als in Rahmen gestrichene Lehmziegel. Beide setzen auf der Baustelle einen Steinsockel voraus (jedenfalls im europäischen Klima), da Lehm bei dauerhafter Bodenfeuchtigkeit seine Form verliert, so dass Mauern ohne Steinsockel absacken würden. Beim Pisé wird der Lehm auf der Sockelmauer schichtweise in stabile Holzschalen eingebracht, und dort durch Stampfen verdichtet, wobei Wasser austritt. Diese Bauweise ist sicherlich in den südöstlichen Provinzen des Reiches praktiziert worden, jedoch archäologisch kaum nachweisbar und bei Vitruv Fuß.176 Die Ziegel wurden auf der Baustelle mit nassem Lehm bestrichen versetzt, und anschließend außen meist mit einem Kalkputz überzogen, der sie auf Außenwänden gegen Schlagregen schützte und innen eine Dekoration der Wände ermöglichte.

Fuß.176 Die Ziegel wurden auf der Baustelle mit nassem Lehm bestrichen versetzt, und anschließend außen meist mit einem Kalkputz überzogen, der sie auf Außenwänden gegen Schlagregen schützte und innen eine Dekoration der Wände ermöglichte.

Um die angesprochenen Probleme der Trocknung zu vermeiden, fordert Vitruv

Interessant bei Vitruv Fuß aufzumauern, und zwar so, dass sich ein vorkragendes Gesims ergibt.179 Dadurch ist die Oberkante der Lehmziegelmauer auch dann geschützt, wenn einzelne Dachziegel fehlen, und zudem die Außenseite der Mauer in gewissem Umfang gegen Schlagregen. Zugleich ergibt sich so ein stabiles und trockenes Lager für die Dachsparren in der Form eines Ringankers. Ob die von Vitruv beschriebene Lösung häufig angewendet wurde, lässt sich mangels Befunden allerdings nicht angeben.

Fuß aufzumauern, und zwar so, dass sich ein vorkragendes Gesims ergibt.179 Dadurch ist die Oberkante der Lehmziegelmauer auch dann geschützt, wenn einzelne Dachziegel fehlen, und zudem die Außenseite der Mauer in gewissem Umfang gegen Schlagregen. Zugleich ergibt sich so ein stabiles und trockenes Lager für die Dachsparren in der Form eines Ringankers. Ob die von Vitruv beschriebene Lösung häufig angewendet wurde, lässt sich mangels Befunden allerdings nicht angeben.

Argumente, wie sie Vitruv

3.5.4 Naturstein

Jenseits der farbigen Marmore und Granite, wegen derer spätere Epochen die römischen Monumente jahrhundertelang geplündert haben, brauchten aber auch die Römer primär Gesteine, die von ihren Eigenschaften her für das Bauwesen geeignet waren und in ausreichender Menge kostengünstig beschafft werden konnten. In diesem Sinne bildeten sieben verschiedene vulkanische Tuffgesteine und der Travertin im Wortsinne die Basis der Architektur Rom

Die Tuffgesteine, die die Römer im Bauwesen zunächst verwendeten, waren naheliegenderweise die Steine, die sie auf dem Gebiet der Stadt selbst brechen konnten. Dazu gehört der Cappellacio, der am Quirinal und am Fuß des capitolinischen Hügels anstand: leicht zu bearbeiten, aber nicht sehr fest. Bereits im 5. Jh. v. Chr. endet der Abbau, denn im Zuge der frühen Expansion erhielten die Baumeister Zugriff auf Steinbrüche in Südetrurien

Vitruv

Da sich unter den Tuffgesteinen keine wirklich harte Variante finden ließ, brauchten die Architekten zumindest ein anderes Gestein, das sie für hochbelastete Bereiche verwenden konnten. Der Stein ihrer Wahl war der Travertin, der nach seinen Vorkommen bei Tivoli

3.5.5 Marmor

Marmor galt in der östlichen Mittelmeerwelt ab dem 6. Jh. v. Chr. als das edelste unter den Baumaterialien. Nach Rom

Beide Überlieferungen stimmten in einem wichtigen Punkt überein: am Anfang stand nicht der Import von rohen Marmorblöcken, sondern von fertig bearbeiteten Baugliedern. Daraus kann man folgern, dass Rom

Die Römer haben sich in der Folge fast alle bekannten Marmorvorkommen der Mittelmeerwelt angeeignet. Es handelt sich um ca. einhundert Abbaustätten in Norditalien

Die wichtigsten Brüche für weißen Marmor waren die neuentdeckten Vorkommen bei Luna

Die wichtigsten Bundmarmorarten waren (mit den modernen Namen):

pavonazzetto aus Docimium

giallo antico aus Smitthus

cipollino aus Karystos

rosso antico vom Cap Tainaros

fior di pesco aus Chalkis

portasanta aus Chios

verde antico aus Thessalien

Hinzukamen im Laufe der Zeit als weitere hochwertige Importgesteine Prophyr aus Sparta

3.5.6 Gebrannte Ziegel

Gebrannte Ziegel (Backsteine) sind eines der bekanntesten Baumaterialien der römischen Antike.196 Als primäres Baumaterial verwendet wurden sie, wie oben schon im Zusammenhang mit dem Fachwerk erwähnt, erst relativ spät, etwa ab dem Ende der Republik, und verstärkt ab der Regierungszeit des Tiberius

Zur Ziegelherstellung197 brauchte man nur wenige Materialien, die in Italien

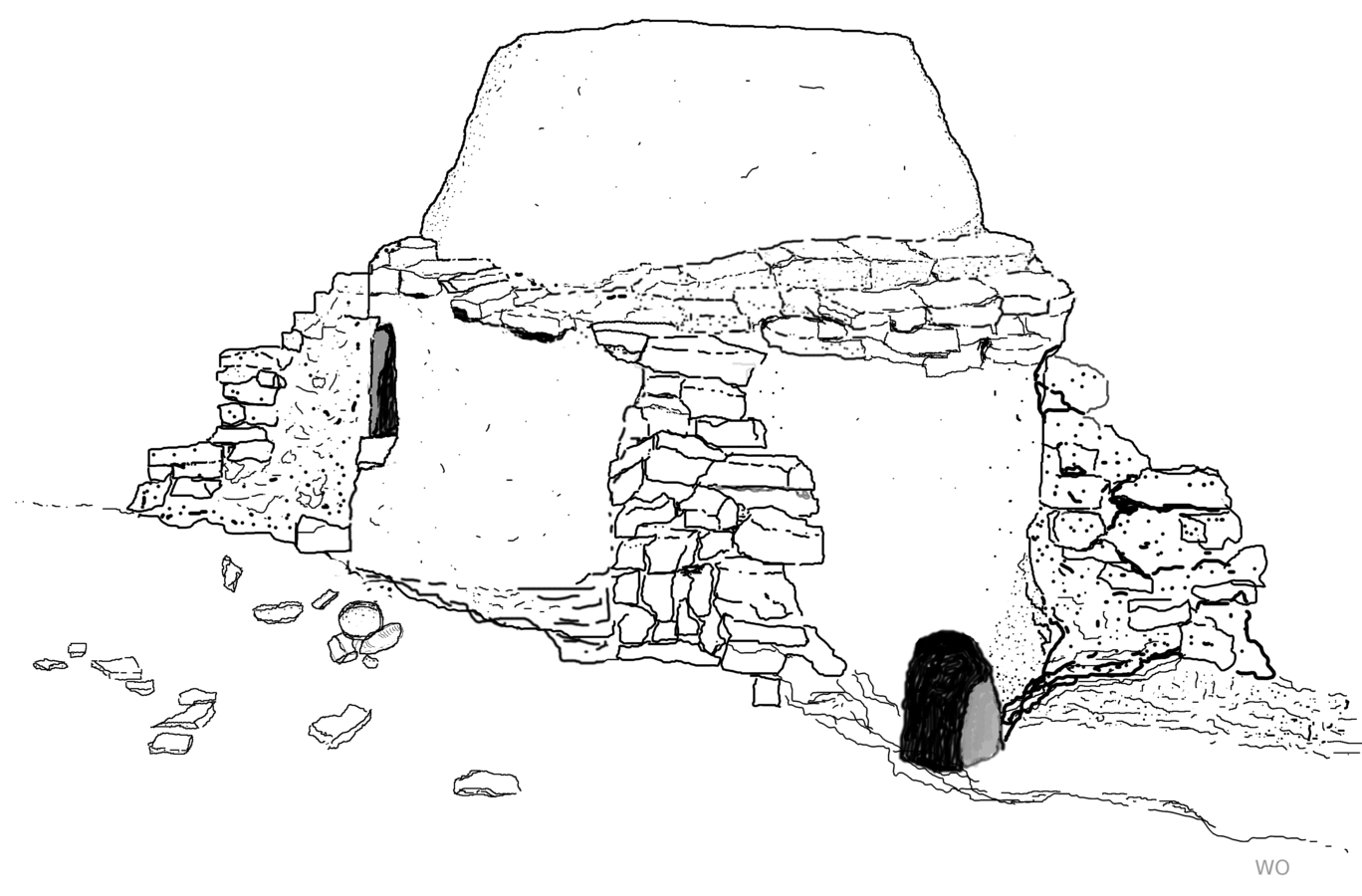

Abb. 3.4: Syrischer Töpferofen vom Typus der antiken römischen Ziegelöfen (W. Osthues).

Solche Öfen erreichten die erforderlichen Brenntemperaturen von etwa 600 bis 1000°, die für die Herstellung von hochwertigen – festen und frostsicheren – Ziegeln erforderlich waren. Die in nahezu allen Teilen des Imperiums gefundenen Brennöfen sind in etwa ähnlich aufgebaut wie der oben abgebildete Ofen aus Syrien

Beheizt wurden die Öfen, wo verfügbar, mit Holz, jedoch kamen auch andere vegetabile Brennstoffe wie Heu, Nussschalen, Pinienzapfen und ähnliches zum Einsatz. Die Brenndauer hing von der Konstruktion des Ofens, der Qualität des Brennmaterials und der Umgebungstemperatur ab. Genaue Angaben lassen sich nicht machen. Zieht man Vergleiche heran aus Ländern, in denen heute noch ähnliche Öfen betrieben werden, so wird man von einer Brenndauer von fünf bis dreißig Stunden ausgehen können. Wegen der ungünstigen Witterungsbedingungen wurden die Öfen in Europa nicht im Winter betrieben.

Für die Beschickung wurden die Ziegel zunächst genauso wie Lehmziegel in Formen gestrichen, so dass neben den unterschiedlichen Standardabmessungen auch spezielle Formziegel hergestellt werden konnten, wie man sie von Hypokausten oder Ziegelsäulen kennt. Einziger Unterschied zur Herstellung von Lehmziegeln war, dass zur Magerung der zu brennenden Ziegel keine vegetabilen Stoffe eingesetzt werden konnten, da diese im Ofen verbrennen würden. Die Formziegel wurden zunächst an der Luft getrocknet, und anschließend in der Brennkammer auf Lücke geschichtet, damit die Rauchgase sie gleichmäßig umfließen konnten. Für die Entnahme des Brenngutes wurde die Brennkammer nach dem Brand geöffnet. Vor einem erneuten Brand mussten häufig Risse in der Ummauerung der Kammer durch Ausstreichen mit Lehm ausgebessert werden.

Zum Betrieb der Brennöfen liegen mittlerweile einige experimentalarchäologische Untersuchungen mit rekonstruierten Öfen vor. Ein erst vor kurzem durchgeführter Versuch mit einem nachgebauten Ofen durch Archäologen und Techniker des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe

Die Herstellung und Verwendung gebrannter Ziegel beginnt im 2. Jh. v. Chr., und zwar nicht in Rom

Für die Forschungen zur Organisation der römischen Ziegeleien gibt die römische Praxis des Stempelns der Ziegel wichtige Informationen. Die Stempel aus Holz, gelegentlich auch aus Metall, wurden vor dem Brand in die an der Luft vorgetrockneten Ziegel gedrückt. Sie sind umfassend dokumentiert202 und erforscht, so dass man heute davon ausgeht, dass nahezu alle in größerem Umfang tätigen Betriebe der römischen Antike – also alle Anlagen, die nicht nur für den Eigenbedarf des Besitzers produzierten – bekannt sind.

Die Informationen, die den Stempeln entnommen werden können, haben unterschiedlichen Umfang. Frühe Ziegelstempel geben lediglich einen Namen an, wahrscheinlich den Namen des Besitzers, auf dessen Grund die Tongruben lagen. Die meisten Informationen enthalten Stempel aus dem frühen 2. Jh. Neben dem Besitzer der Tonvorkommen wird der (leitende) Ziegelbrenner genannt, wobei jedoch nicht eindeutig zu klären ist, ob es sich um einen Unternehmer bzw. Pächter handelte oder um einen Sklaven bzw. Freigelassenen des Landbesitzers. Alternativ wurde, wenn die Ziegelei zum Heer gehörte, der Name der betreffenden Legion angegeben. Ziegelstempel verzeichnen im 2. Jh. zudem häufig eine Datierung durch die Angabe der regierenden Konsuln, so dass sie für die Forschung ein wichtiges Hilfsmittel zur Datierung von Bauten aus dieser Zeit darstellen. Bei Großprojekten ist auf den Stempeln vereinzelt auch der Name des Baus bezeichnet, für den die Ziegel hergestellt wurden.

Aus solchen Angaben ergibt sich, dass im mittelitalischen Gebiet, das insbesondere Rom

Anhand der Ziegelstempel läßt sich, beginnend schon im 2. Jh., ein Rückgang der Produktion nachweisen. Die Stempel illustrieren überdies auch einen der Gründe für diesen Rückgang. Im dritten und vierten Jahrhundert findet man nämlich zunehmend in Neubauten Ziegel, die, wie die Stempel beweisen, weit älter sind als die Bauten selbst. Das gilt im 4. Jh. sogar für öffentliche Bauprojekte. Mit anderen Worten: Es gab ein Recycling von Ziegeln, und zwar in einem so großen Umfang, dass die Neuproduktion massiv eingeschränkt wurde – eines der vielen Zeichen für die krisenhafte Entwicklung des Imperiums. Die Ziegelproduktion endet im Westen mit dem Untergang des römischen Imperiums. Im Osten wurde sie fortgeführt bis zum Untergang des byzantinischen Reiches.

3.5.7 Bautechniken mit Bindemitteln – die Verwendung von Mörtel und Beton

Eine besondere Rolle spielt der Mörtel auch bei den einfachen Mauern. Römische Ziegelmauern beispielsweise, die äußerlich nahezu genauso aussehen wie Ziegelmauern der Neuzeit (Abb. 3.13), haben meist eine andere Struktur: Die Ziegel sind in der Regel nicht wie später durchgeschichtet, sondern die Mauern bestehen in der Regel aus zwei Schalen, die einen Gusskern aus Bruchstein und Mörtel enthalten. Entsprechend ist die Funktion der Ziegel im Sinne der Statik eine andere als bei neuzeitlichen Ziegelmauern: Die Ziegel dienen in Rom

Auf Basis des römischen Mörtels ergaben sich schließlich nicht nur neue bautechnische Möglichkeiten, sondern auch bedeutende Vorteile in anderer Hinsicht. Durch die Verwendung von Guss- und Ziegelmauerwerk emanzipierte sich der römische Baubetrieb zu einem erheblichen Teil von der Abhängigkeit von fachlich qualifizierten Handwerkern. Zwar blieb in allen Abschnitten des Bauprozesses, angefangen vom Kalkbrand bis hin zum Versatz der Steine am Bauwerk, know-how erforderlich, doch konnte der römische Baubetrieb, jedenfalls wenn man ihn mit der griechischen Werksteintechnik vergleicht, mit weitaus weniger qualifizierten Handwerkern auskommen, weil ein Großteil der insgesamt notwendigen Arbeiten, wie etwa das Mischen, Einbringen und Stampfen der Gussmasse, von ungelernten Hilfskräften übernommen werden konnte. Hierin dürfte einer der wesentlichen Gründe dafür liegen, dass römische Großprojekte nahezu immer fertiggestellt worden sind, während in Griechenland eine nennenswerte Zahl gerade der ambitioniertesten Projekte niemals vollendet wurden.205

Die Forschung hat die konstitutive Bedeutung der Bindemittel für die Entwicklung der römischen Architektur seit langem erkannt. Aber erst durch neuere chemische und bautechnische Analyseverfahren in den letzten rund dreißig Jahren ist eine differenzierte Untersuchung der von den Römern verwendeten Materialmischungen und ihrer Eigenschaften möglich geworden. Den praktischen Anstoß für viele dieser Untersuchungen gaben Probleme bei der Sicherung und Restaurierung der erhaltenen Monumente. Insbesondere ältere Restaurierungen, bei denen Materialien aus dem modernen Baubetrieb verwendet wurden, haben zu teilweise schwerwiegenden Schädigungen der antiken Bausubstanz geführt, die auf die Inkompatibilität der modernen mit den antiken Materialien zurückzuführen sind. Das gilt vor allem für die Verwendung von Portlandzement und die Verwendung der heute sehr hart gebrannten und kaum diffusionsoffenen Ziegel. Daher stehen am Beginn praktisch aller umfangreichen Restaurierungen, die gegenwärtig durchgeführt werden, die Analysen der am antiken Gebäude verwendeten Baustoffe. Die Ergebnisse der Materialanalysen insbesondere zu römischen Mörteln und Beton, die inzwischen in sehr große Zahl vorliegen, ausführlich darzustellen, würde den hier gegebenen Rahmen bei weitem überschreiten. Die folgenden Abschnitte haben daher nur das Ziel, die Entwicklungen der römischen Bautechnik in diesem Bereich in etwa zu umreißen.

Mörtel wurde von den Römern einheitlich mortarium genannt. Dahinter verbergen sich jedoch nach Herstellung, Eigenschaften und Verwendung unterschiedliche Materialien, die die besten der römischen Baumeister auf Basis offenbar genauer Kenntnisse nach Funktion differenziert einsetzten. Das wird deutlich, wenn man die heute üblichen Mörtelgruppen den antiken Materialien gegenüberstellt. Heutige Mauermörtel besteht im Grundsatz aus einem Bindemittel auf Kalkbasis, der sog. Gesteinskörnung (in der Regel Sand), Wasser und ggfs. speziellen Zuschlagstoffen. Grundsätzlich unterscheidet man, primär nach der Druckfestigkeit, folgende Mörtelarten:

1Reiner Kalkmörtel. Er besteht aus gelöschtem Kalk, Sand und Wasser. Reiner Kalkmörtel härtet an der Luft aus, indem er Kohlendioxid aus der Luft aufnimmt (daher auch Luftkalk genannt). Reiner Kalkmörtel kann entsprechend nicht unter Wasser aushärten. Der Abbindevorgang – die Karbonatisierung durch das Kohlendioxid aus der Luft – dauert sehr lange, und kann vollständig erst nach Jahren abgeschlossen sein. Kalkmörtel ist vergleichsweise wenig druckfest (ca. 1N/mm²), und ist daher heute nur zugelassen für Gebäude mit maximal zwei Stockwerken. Da der Mörtel gut feuchtigkeitsregulierend ist, wird er meist für Innenputze verwendet.

2Kalkzementmörtel und hydraulische Mörtel. Kalkzementmörtel besteht, wie der Name sagt, aus Kalkmörtel, dem Zement beigemischt wird. Kalkzementmörtel gehören zu den hydraulischen Mörteln. Zu ihnen gehören weiter Mörtel ohne Zementanteil, die aus ,natürlichem hydraulischem Kalk‘ hergestellt werden (NHL, auch Wasserkalk genannt). Sie werden entweder aus Mergelkalk oder Muschelkalk gebrannt, oder dadurch, dass auf der Baustelle reiner Kalkmörtel mit Zusätzen wie Trass gemischt wird, die aus dem nicht-hydraulischen Kalkmörtel einen hydraulischen Mörtel machen. Bei allen drei Typen ist der Abbindevorgang chemisch komplexer als bei einfachem Kalkmörtel: Zunächst erfolgt die Karbonatisierung wie beim Luftkalk, zusätzlich aber noch eine Erhärtung durch die Verbindung des Kalziums im Kalk mit den sog. Hydraulefaktoren [Kieselsäure (SiO2), Tonerde (Al2O3), Eisenoxid (Fe2O3)], die im Zement, im natürlich hydraulischen Kalk und in Zuschlagstoffen wie Trass zusätzlich enthalten sind. Bei dieser Reaktion bilden sich stabile Kristalle, die die Härte des Endprodukts erhöhen und die Wasserundurchlässigkeit bewirken. Die Druckfestigkeit ist deutlich höher als bei reinen Kalkmörteln. Sie liegt je nach Zementanteil bzw. der Menge der in den Zuschlagstoffen enthaltenen Hydraulefaktoren zwischen 2,5 und 5 N/mm2.

3Zementmörtel. Er besteht aus Zement, Sand und Wasser. Der bekannte Portlandzement wird aus Kalziumsilicat, Ton, Sand und Eisenerz hergestellt. Zement ist ebenfalls ein hydraulisches Bindemittel. Der prinzipielle Unterschied zum eben angesprochenen hydraulischen Kalkmörtel ist, dass Zementmörtel allein durch die Hydration (wie oben beschrieben) abbindet, also kein Kohlendioxid aus Luft aufnimmt. Zementmörtel erhärtet daher auch unter Wasser, dichtet, und hat mit mindestens 20 N/mm2 die höchste Druckfestigkeit der hier genannten Mörtel. Zementmörtel, dem grobe Gesteinskörnung (meist Kies) beigefügt wird, wird als Beton bezeichnet. Da Beton, wie auch die beschriebenen Mörtel, kaum Zugkräfte aufnehmen kann, wird Beton häufig bewehrt, in dem Armierungen aus Eisen eingegossen werden.

Die römischen Mörtelarten sind den modernen von ihren Eigenschaften und der Einteilung her gesehen vergleichbar. Der heutige reine Kalkmörtel bzw. Luftkalk ist, chemisch gesehen, nahezu identisch mit seinem antiken Pendant.

Ausgangsmaterial für die Herstellung war meist Kalkstein. Vitruv

Chemisch gesehen, wird durch den Brennvorgang der Kalkstein (CaCO3) entsäuert, indem das Kohlendioxid entweicht. Zurück bleibt pulverförmiger Brandkalk bzw. Kalziumoxid (CaCO3 = CaO + CO2). Der Brandkalk wurde anschließend in Gruben für mehrere Wochen (oder länger) in der Nähe der Baustelle eingesumpft. Durch dieses sog. Kalklöschen verbindet sich der Brandkalk mit dem Wasser zu Kalziumhydroxid [CaO + H2O = Ca(OH)2]. War der Prozess abgeschlossen, wurde der Löschkalk direkt verarbeitet. Geringere Mengen – etwa für das Kälken von Wänden – wurde auch in Amphoren zur Baustelle transportiert. Löschen mit der exakt erforderlichen Wassermenge, so dass der Löschkalk in Pulverform vorliegt (heute als Weißkalkhydrat bezeichnet), ist aus der Antike nicht bekannt. Wenn zur Verarbeitung auf der Baustelle der Löschkalk mit Sand zu Mörtel vermengt und vermauert wird, bindet der Löschkalk wie angesprochen ab durch Aufnahme von Kohlendioxid aus der Umgebungsluft. Damit vollendet sich der sog. technische Kalksteinkreislauf, denn die Verbindung bewirkt, dass aus dem Löschkalk und dem Kohlendioxid sich ein Kunststein bzw. ein künstlicher Kalkstein bildet, der chemisch identisch ist mit dem Ausgangsprodukt, wobei Wasser zurückbleibt: Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O.

An der ablaufenden Reaktion ist der Sand nicht beteiligt, er wird vielmehr von dem Bindemittel eingebunden und sorgt für die Druckstabilität des Mörtels. Für eine Verarbeitung als Gussmasse wie bei Beton ist ein ein solcher Mörtel nicht geeignet, jedenfalls wenn Druckfestigkeit gefordert wird, und zwar aus zwei Gründen: Zum einen ist die Druckfestigkeit des Mörtels, wie schon angesprochen, per se nicht sehr hoch. Zum anderen verhindert bei großen Gussmengen die Aushärtung an den Oberflächen des Mörtels die Karbonatisierung im Inneren wegen des Luftabschlusses. Ein Gebäude wie das Kolosseum mit seinen enormen Massen hätte man mit einem Mörtel dieser Art nicht bauen können. Dasselbe gilt für Wasserbauten, da der Mörtel im Wasser kein Kohlendioxid aufnehmen kann.

Die Römer kannten neben dem Luftkalkmörtel auch härtere, hydraulische Mörtel, die man von den Eigenschaften her mit den modernen hydraulischen Kalkzement- und dem Zementmörteln vergleichen kann. Sie konnten die entsprechenden Bindemittel jedoch nicht direkt herstellen, d. h. durch Brennen von Materialgemischen, die neben dem Kalkstein Substanzen mit Hydraulefaktoren enthalten, wie das heute beim Brennen von natürlichem hydraulischen Kalk und Zement der Fall ist, denn die für Zement erforderlichen Brenntemperaturen von über 1400° waren mit der antiken Brenntechnik nicht zu erreichen. Selbst die für den Bronzeguss eingesetzten Öfen erreichten wenig mehr als die dort notwendigen rund 1200°. Die Römer gingen einen anderen Weg: Sie brannten in einem ersten Schritt immer möglichst reinen Brandkalk, der anschließend gelöscht wurde. In einem zweiten Schritt wurden auf der Baustelle unterschiedliche Zuschlagstoffe hinzugefügt, die dem Mörtel hydraulische Eigenschaften verliehen.

Einen solchen Mörtel, ähnlich dem modernen hydraulischen Kalkmörtel, der durch Karbonisierung und Kristallverbindungen zwischen Kalk und Hydraulefaktoren erhärtet, gewannen die Römer, indem sie dem gelöschten Kalk Ziegelmehl beimischten. Ziegelmehl ist ein künstliches Puzzolan (siehe dazu unten), das durch den Tonanteil der Ziegel ähnliche Stoffe enthält wie der heute beim Brand von Zement zugesetzte Ton. Durch das Mischungsverhältnis konnte dieser hydraulische Mörtel sogar ,eingestellt‘ werden, wie bei heutigen hydraulischen Mörteln durch Zugabe von Zement. Vitruv

Abb. 3.5: Kaiserzeitliches Wasserbecken in Kameiros auf Rhodos

Auch Außenputzen, die Schlagregen ausgesetzt waren, wurde Ziegelmehl beigemischt, was die Witterungsbeständigkeit des Putzes nachhaltig erhöht. Ziegelmehl wurde zudem sehr häufig beim Mauerbau verwendet, weil das zugesetzte Mehl die Druckfestigkeit des Mörtels, verglichen mit reinem Luftkalk-Mörtel, verbessert. Für diesen Gewinn an Festigkeit nahm man die höheren Kosten offenbar in Kauf, da die Herstellung des Ziegelmehls wesentlich aufwendiger und teurer in der Beschaffung war als Bausand. Mörtel mit Ziegelmehl als Zuschlagstoff erreicht allerdings nicht die Festigkeit von römischem Beton, von dem anschließend die Rede sein wird. Dass man dennoch in vielen Regionen auch bei großen Bauten mit Ziegelmehl statt mit Puzzolana arbeitete, dürfte einfach daran liegen, dass Ziegelmehl praktisch überall im römischen Reich herstellbar war, wohingegen Puzzolanerde gegebenenfalls über große Strecken von den italischen Abbaustätten antransportiert werden musste.

Ein dem Zementmörtel vergleichbarer Baustoff stand den Römern ebenfalls zur Verfügung.209 Dazu wurde dem Löschkalk anstelle des sonst verwendeten Sandes mit der angesprochenen Puzzolanerde vermischt. Die Puzzolanerde (pulvis puteolanus) ist ein je nach Lagerstätte gelb-brauner oder rötlich-brauner Lavasand. Abgebaut wurde sie, wie der Name schon besagt, in großem Umfang in

Puteoli bei Neapel

Abb. 3.6: Sog. ‚Pont del Diable‘, Aquaedukt bei Tarragona

Die chemische, Reaktion, auf der die Erhärtung des Puzzolanmörtels beruht, ist der des Zementmörtels vergleichbar. Puzzolane enthalten lösliche Kieselsäuren und reaktionsfähige Aluminiumnoxide (die erwähnten Hydraulefaktoren), die sich mit dem Kalziumhydroxid des gelöschten Kalks zu kristallförmigen Calciumsilicathydraten und Calciumaluminathydraten verbinden. Der Unterschied liegt darin, dass beim Zement die im Ausgangsmaterial enthaltenen Kieselsäuren und Aluminiumnoxide erst in eine lösliche, reaktionsfähige Form gebracht werden müssen, um sich mit dem Kalk zu verbinden. Das geschieht durch den Brand im Zementofen bei ca. 1400°. Diese thermische Umformung kann bei der Puzzolanerde entfallen, weil die Hitze im Erdinneren die Umformung bereits vollzogen hat. Salopp gesagt, hatte den Römern der Vulkan bereits einen wesentlichen Teil der Arbeit abgenommen. Puzzolanerde war ohne weitere Aufbereitung am Bau verwendbar.

Praktisch wurde der Unterschied zwischen der Karbonatisierung des Luftkalks und der puzzolanischen Reaktion dadurch evident, dass Puzzolanmörtel auch unter Wasser aushärtet, d. h. unter Luftabschluss bzw. ohne Kohlendioxid aus der Luft. Dadurch unterscheidet sich der Puzzolanmörtel zugleich von den zuvor beschriebenen hydraulischen Mörteln mit Ziegelmehlzuschlag. Letztere müssen, da sie neben der puzzolanischen Reaktion auch durch Karbonatisierung abbinden, erst im Trockenen erhärten, bevor sie wasserdicht werden. Mörtel mit Ziegelmehl-Zuschlag war also nur für im Trockenen errichtete Wasserbauten geeignet. Ein zweiter Unterschied liegt bei der Druckfestigkeit: der Puzzolanmörtel übertrifft den Mörtel mit Ziegelmehl hinsichtlich der Druckfestigkeit ebenso deutlich wie der moderne Zementmörtel die heutigen hydraulischen Mörtel.

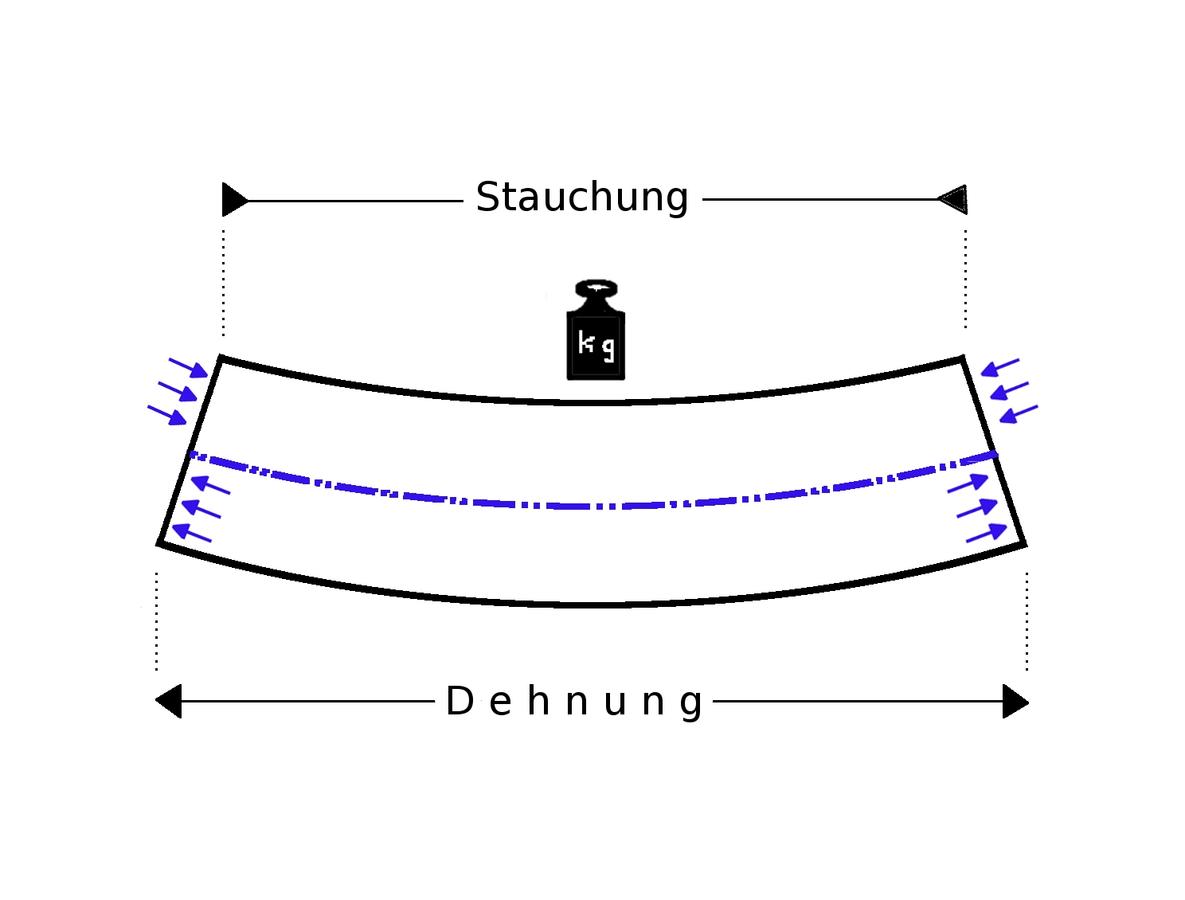

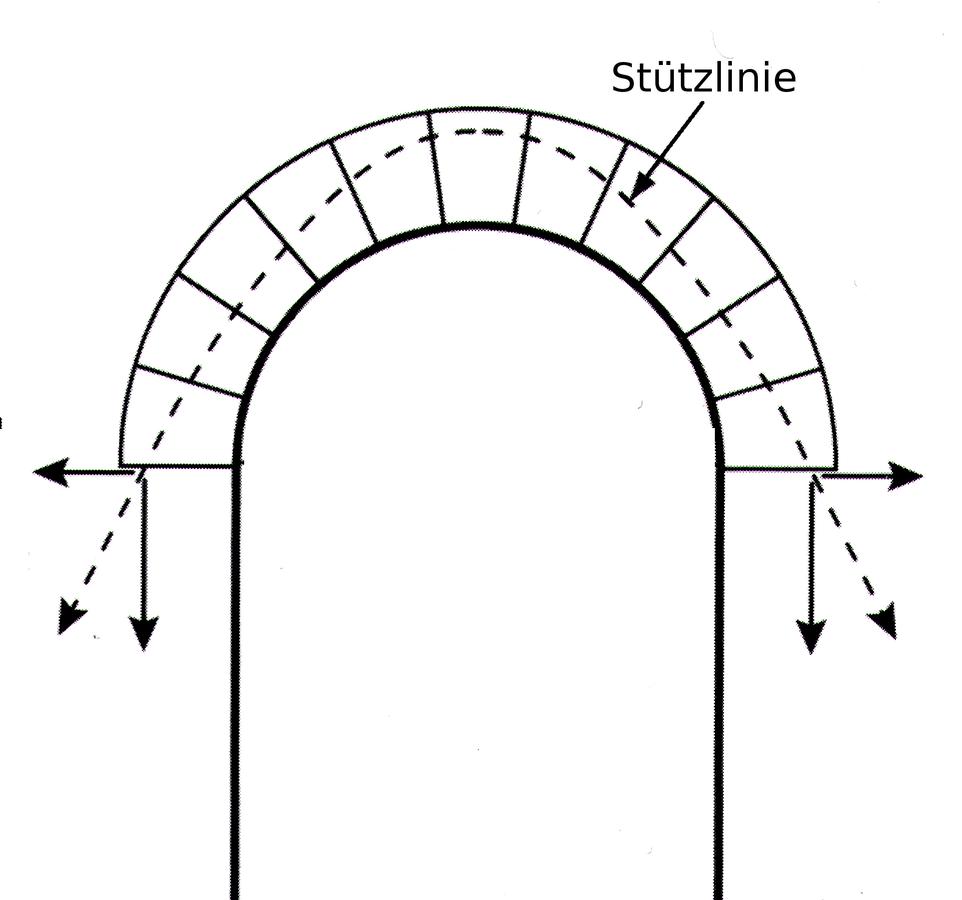

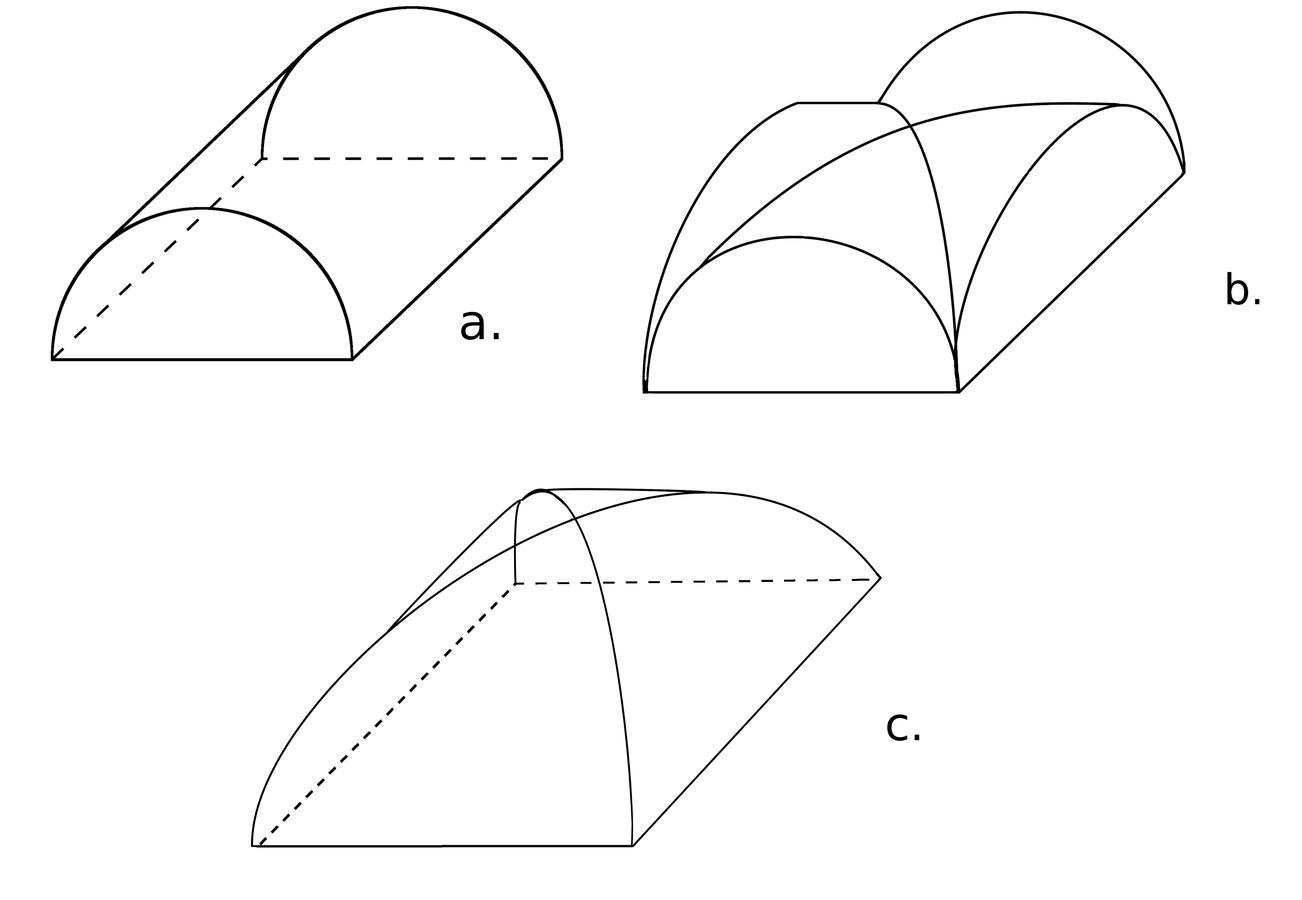

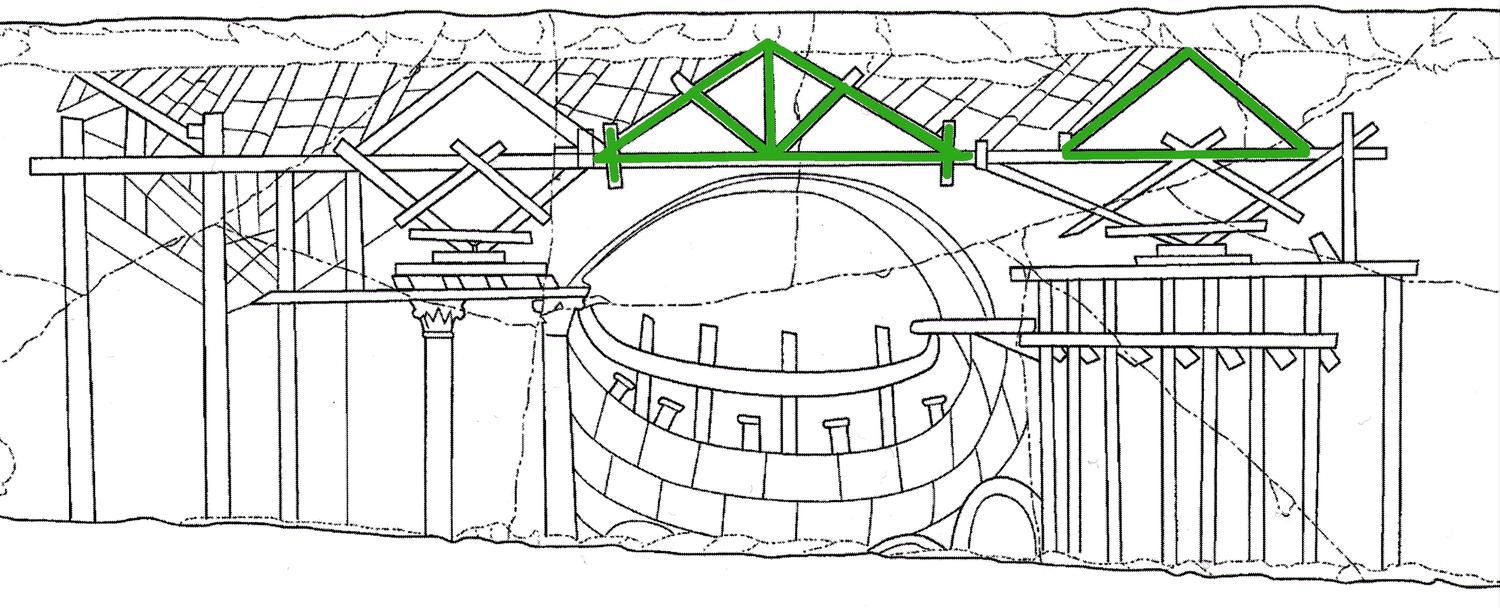

Verarbeitet wurde der Puzzolanmörtel in der Regel nicht als Mauermörtel, sondern als Beton, von den Römern opus caementitium genannt. Hinsichtlich der Verarbeitung gab es eine Reihe von Unterschieden zwischen modernem Betonbau und dem römischen opus caementitium: Während man heute vor dem Gießen Holzverschalungen baut, die nach dem Einfüllen und Abbinden des Beton abgenommen werden, errichteten die Römer zwei Schalmauern aus Naturstein oder Ziegeln, in die die Masse eingefüllt wurde. Sie diente nach Fertigstellung als dauerhafte Verblendung, und wurde häufig noch zusätzlich verputzt. Schalmauern und Gussmasse wurden schichtweise bzw. parallel hochgezogen. Holzverschalungen benutzten die Römer in der Regel nur bei Gewölben und bei im Wasser gegründeten Betonkonstruktionen. Auch bei der Gussmasse selbst gibt es Unterschiede: Während heute als Gesteinskörnung Kies mit einer Korngröße von 4–8 cm zugegeben wird, verwendeten die Römer etwa faustgroße Bruchsteine. Diese Steine waren die namensgebenden caementitia. Der Begriff meinte in der Antike also nicht das Bindemittel, wie der moderne Begriff ‚Zement‘ nahelegt, sondern den Zuschlagstoff. Auch die zugegebene Wassermenge ist ungleich. Während heute die Gussmasse wegen des Transports und der Verarbeitung am Ort mit Hilfe von Betonpumpen relativ dünnflüssig ist, war das opus caementitium bei der Verarbeitung eher teigig.210 Zudem wurde die Masse bei den Römern nach dem Einbringen schichtweise durch Stampfen verdichtet. Bei der modernen Betonverarbeitung entfällt dieser Arbeitsschritt. Einige Forscher sehen in diesen beiden Verfahrensweisen – dem relativ geringen Wassergehalt der Gussmasse und dem Verdichten – eine der wesentlichen Ursachen dafür, dass der antike Beton dort, wo er perfekt verarbeitet worden ist, sich als enorm haltbar erwiesen hat. Vereinzelt hat man in jüngster Zeit auf Verfahrensweisen, die denen der Römer ähnlich sind, wieder zurückgegriffen.211 Des weiteren benutzten die Römer bei Betonkonstruktionen keine innenliegende Armierung wie die heute übliche Bewehrung mit Baustahl zur Erhöhung der Zugfestigkeit. Römische Baukonstruktionen mussten entsprechend so angelegt sein, dass nur geringe oder gar keine Zugspannungen auftraten. Man hat zwar gelegentlich im römischen Beton eingelegte Hölzer gefunden (Anzio, Hafenmolen), doch war die Aufgabe dieser Hölzer beim Bau im Wasser, ein Auseinanderbiegen der Wände der hölzernen Setzkästen so lange zu verhindern, bis der Beton abgebunden hatte. Nach dem Aushärten hatten die Hölzer, anders als der moderne Baustahl, also keine Funktion mehr. Von technischer Bedeutung für die Qualität der Konstruktionen und das zugrundeliegende know-how sind hingegen die im Beton eingestampften caementitia : Je nach dem spezifischen Gewicht der als caementitia verwendeten Bruchsteine, oder auch durch Einschluss leerer Tongefäße in der Gussmasse, konnte das spezifische Gewicht der Betonmasse gezielt variiert werden. Die effektive Nutzung dieser Möglichkeiten setzt Kenntnisse der Spannungen innerhalb der Konstruktion voraus, denn nur so konnte bestimmt werden, wo im Bauwerk vergleichsweise leichter oder schwerer Beton die Standsicherheit erhöhen konnte. Mehr dazu im Abschnitt über den Gewölbebau.

Ein letzter Aspekt bei der Verarbeitung von Mörteln, der neuerdings in das Blickfeld der Forschung gerückt ist, bezieht sich auf die Qualitätssicherung bei Herstellung und Verarbeitung. Nachweisbare Probleme mit der sinkenden Qualität der verwendeten Materialien sind sicher kaum Kenntnismangel geschuldet, denn sie treten ab dem 3. Jh. auf, also zu einer Zeit, als man die Technik des Betonbaus längst nahezu perfekt zu beherrschen gelernt hatte. Zurückgeführt werden diese Probleme vielmehr auf ökonomische Faktoren, die mit dem allgemeinen Niedergang der römischen Wirtschaft zusammenhängen. So wurde augenscheinlich statt frisch gebrochenem Kalkstein, der in sich homogen ist, zunehmend unterschiedliches Material von aufgelassenen Bauten ,recycelt‘, wodurch die Brenntemperatur im Ofen nicht mehr optimal auf die heterogenen Qualitäten abgestimmt werden konnte. Arbeitskräftemangel und Zeitdruck werden geltend gemacht für die Verwendung von verunreinigter oder nicht sorgfältig gesiebter Puzzolana.212 Der gleiche Grund wird auch geltend gemacht für unzureichendes Verdichten der einzelnen Betonschichten. Alle diese Faktoren führten zu einer reduzierten technische Qualität vieler Bauwerke der Spätantike.

3.6 Bautechniken

3.6.1 Fundamente und Mauern

In der Regel wurden für die Fundamente Gräben ausgehoben, in die Streifenfundamente eingebracht wurden. Rostfundamente sind sehr selten, und wurden allenfalls für wertvolle Plattenfußböden gebaut. Die Fundamente sind in der Regel Flachgründungen. Tiefgründungen mit eingerammten Holzpfählen wurden nur dort verwendet, wo der Untergrund kaum belastbar war, also in sumpfigem Terrain214 oder für den Bau von Brückenpfeilern in weichem Untergrund.215

Im Idealfall wurde für die Fundamente großer Bauten der Boden bis auf den gewachsenen Felsen aufgegraben. In großen Teilen des Imperiums war das jedoch nicht möglich, so dass der Boden in einer Tiefe ausgeschachtet wurde, die der Belastung durch das aufgehende Mauerwerks angepasst war. Für einfache Gebäude mit ein oder zwei Stockwerken beträgt die Tiefe der Fundamentgräben häufig 50–70 cm, so dass die Fundamentsole frostsicher war. Ein Unterschreiten der Frostgrenze würde bedeuten, dass der gefrierende Boden die Fundamente hochdrücken, und damit Risse verursachen könnte. Bei Betonfundamenten wurde durch die entsprechende Tiefe auch das sog. Auffrieren des Betons verhindert.

Bei der Bestimmung der Fundamenttiefe in Abhängigkeit von der Belastung durch das Mauerwerk arbeiteten die Römer, aus heutiger Sicht gesehen, eher konservativ: Fundamente großer Bauten konnten durchaus acht Meter tief sein.216 Am Jupitertempel von Balbeek

Fundamentmauern wurden so gut wie immer etwas breiter bemessen als die Mauern, die sie tragen sollten, wodurch sich der Druck des Mauerwerks bei der Fundamentsohle auf eine etwas größere Grundfläche verteilt. Entspechend hing relative Breite des Fundaments gegenüber dem Mauerwerk von der Tragfähigkeit des Bodens ab. Fundamentmauern wurden in unterschiedlicher Technik ausgeführt. Für einfache Gebäude wurden die aus dem Lehmziegelbau immer schon bekannten Bruchsteinfundemente verwendet,218 denn unmittelbar auf einem feuchten Boden aufgesetzt, zersetzen sich luftgetrocknete Lehmziegel sehr schnell. Solche Fundamente entsprechen im Querschnitt einer einfachen, zweischaligen Mauer, d. h. an den Außenseiten der Fundamente sind eher größere Steine aufgeschichtet, die dann die Schalen der aufgehenden Mauern tragen, während im Inneren die Steine geschüttet und wohl durch Stampfen verdichtet wurden. Diese Steinschüttungen waren im einfachsten Fall mit Erdreich vermischt. Bei Gebäuden mit höheren Belastungen sind die Bruchsteine in Mörtel verlegt, also in derselben Technik errichtet wie die Mauern, die sie tragen. Oft ist die Oberkante des Fundaments horizontal abgeglichen, was etwa für aufgesetzte Ziegelmauern zwingend erforderlich ist.

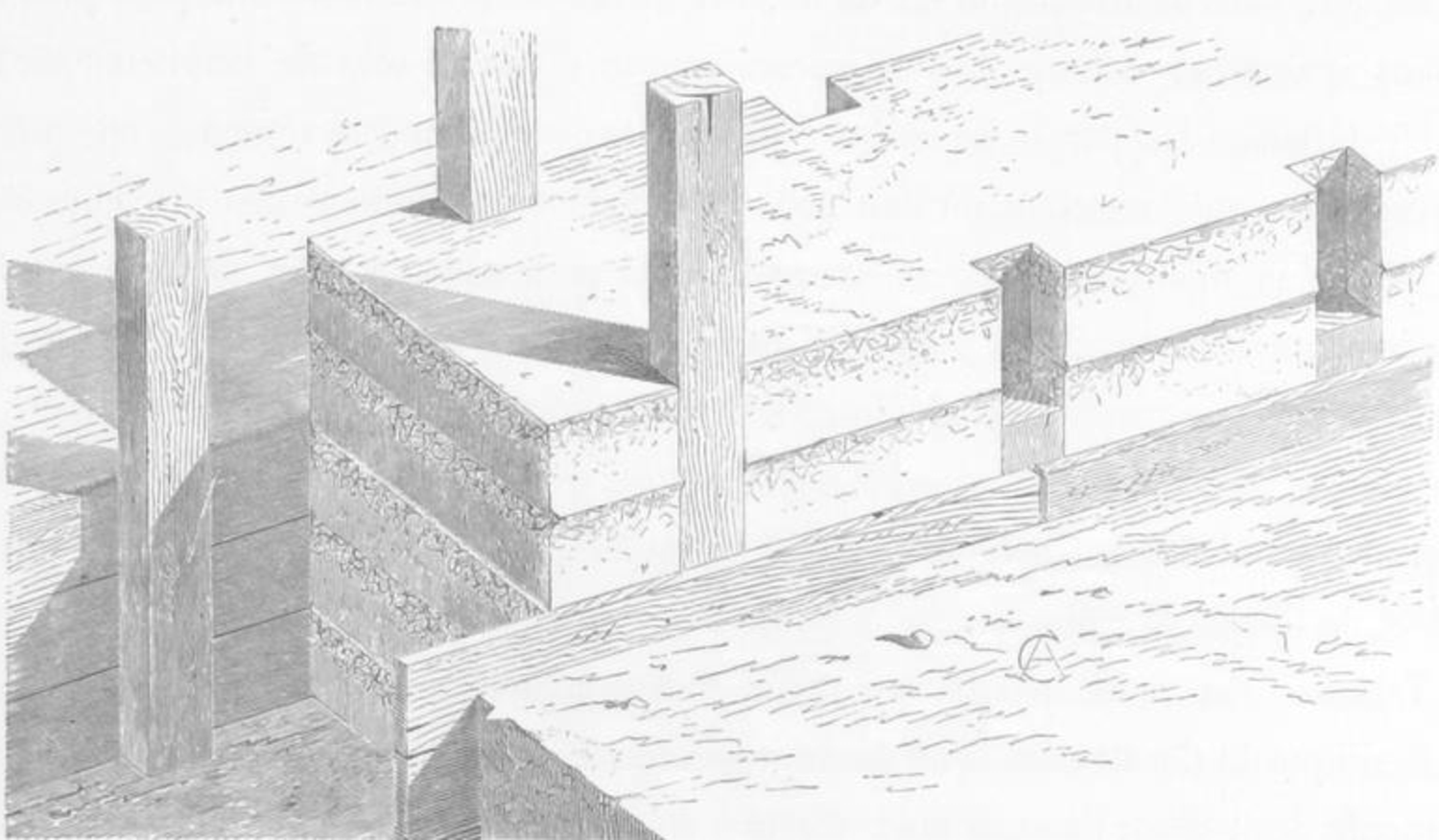

Alternativ zur Schalung durch aufgeschichtete Bruchsteine konnten Betonfundamente auch – genau wie heute – in Holzverschalungen eingebracht werden, die nach dem Aushärten des Betons wieder entfernt wurden (Abb. 3.7), wie etwa bei der Konstantinsbasilika oder am Tempel der Venus auf dem Palatin in Rom

Unter den belastbarsten Fundamentierungen tritt das Betonfundament die Nachfolge des durchgeschichteten Vollsteinfundaments an, das die Griechen bei ihren ambitioniertesten Projekten vorsahen. Die Römer kannten letzteres, und verwendeten es auch, aber nur selten und hauptsächlich in relativ früher Zeit.220 Die Vorteile der neuen Verfahrensweise sind offensichtlich, denn die ältere Form war extrem arbeitsaufwendig und verlangte den Einsatz von anteilig vielen qualifizierten Handwerkern, da ein mörtelloses Fundament aus großen Steinquadern, vor allem aber eines aus Platten, nur stabil ist, wenn die Lagerfugen vollflächig aufliegen. Das wiederum bedeutet, dass jede Platte nach dem Brechen (und dem Antransport) von Steinmetzen vor Ort auf der Ober- und Unterseite sorgfältig geglättet werden musste. Nicht auf ganzer Fläche tragende Platten würden unter Last brechen. Bei felsigem Untergrund – unter Belastungsgesichtspunkten an sich ideal – musste zudem für die unterste Plattenschicht der anstehende Felsen selbst erst glatt gearbeitet werden. Beim Betonfundament hingegen entfiel alle diese Bearbeitungsschritte ersatzlos, und vor allem war nahezu keine qualifizierte Handwerkerarbeit erforderlich, sondern nur ein kompetenter Bauleiter. Zudem war ein Betonfundament sehr viel schneller herzustellen.

Abb. 3.7: Hölzerne Schalung für ein schichtweise eingebrachtes Betonfundament (Choisy 1873, Bd. I Fig. 2).

Fundamente zeigen einiges über Planungstiefe und Konstruktionswissen. Römische Fundamente haben häufig eine unterschiedliche Tiefe, was belegt, dass den Baumeistern vor Baubeginn klar war, wo am zu errichtenden Gebäude die höchsten Fundamentbelastungen auftreten würden. Das zeigt dann wiederum seinerseits, dass das Gebäude beim Ausheben der Fundamentgräben mindestens in seinen Hauptzügen durchgeplant gewesen sein musste, da bei Streifenfundamenten, die nur wenig breiter waren als die Mauern, die Lage der Mauern praktisch nicht mehr nachträglich geändert werden konnte (ohne neue Fundamentgräben neu zu öffnen oder die vorhandenen Fundamente nachträglich zu verbreitern). Verständnis der Belastungen zeigen gelegentlich auch Neubauten, die an der Stelle älterer Gebäude errichtet wurden: Beispielsweise plazierte man Entlastungsbögen genau dort, wo bereits ältere, ansonsten funktionslose Fundamente lagen, die auf diese Weise weiterbenutzt wurden.221

Mauern

Im Grundsatz bestanden, wie schon angesprochen, die tragende Mauern größerer römischer Gebäude meist aus zwei äußeren Mauerschalen und einem Kern aus in Mörtel verlegtem Bruchstein. Je nach der Technik, in der Schalen aufgemauert wurden, unterscheidet die Forschung verschiedene Mauerformen, auf die nachfolgend eingegangen wird.222 Obwohl diese Formen bei der Darstellung von römischem Mauerwerk in der Literatur dominieren, ist zu berücksichtigen, dass bei weitem nicht alle römischen Mauern in der angesprochenen Bauweise errichtet worden sind. So praktizierten die Römer etwa auch weiterhin für stark belastete Mauern und Pfeiler die ältere Technik des Bauens mit behauenem Natursteinen, die durchgeschichtet und ohne Mörtel versetzt wurden, also keinen Gusskern haben.223 Auch das Bauen mit luftgetrockneten Lehmziegeln ist, schon aus ökonomischen Gründen, niemals völlig aufgegeben worden.

Aber auch strukturell gibt es wesentliche Unterschiede zwischen den nachfolgend beschriebenen Mauerwerksformen. So handelt es sich etwa beim opus reticulatum

Schließlich erfordert auch die Terminologie, die sich in der Forschung für die Formen des Mauerwerks etabliert hat, vorab einige Anmerkungen. Vitruv

Vorgestellt werden im folgenden nur die wichtigsten Formen des Mauerwerks. Allgemein kann gesagt werden, dass die regionale Bedeutung teilweise sehr unterschiedlich ist, worauf manche Termini auch explizit hinweisen (z. B. opus africanum). Auch kommen nicht alle Formen in allen Provinzen vor. Ähnliches gilt auch für die zeitliche Abfolge, d. h. es gibt keine allgemeingültige Abfolge der Formen, so dass sie nur bedingt Anhaltspunkte für eine Datierung von Gebäuden bieten können.

opus incertum

Abb. 3.8: Opus incertum am Unterbau des Tempels des Jupiter Anxur

Als incertum (Abb. 3.8) bezeichnet man ein Mauerwerk, bei dem die Schalen aus unbehauenen oder nur grob an der Außenseite behauenen, unregelmäßig versetzten Natursteinen – in Rom

opus reticulatum

Abb. 3.9: Opus reticulatum an Unterbau des ‚tempio republicano‘ in Ostia

Das Reticulat hat sich gegen das Incertum durchgesetzt, allerdings zunächst langsam, beginnend schon ab dem späten 2. Jh. v. Chr., bis es zu Anfang des 2. Viertels des 1. Jhs. v. Chr. vorherrschend wurde. Zur vollen Regelmäßigkeit bildet sich das Gitternetz der Fugen auch erst in dieser Zeit aus, weswegen für die frühen, weniger regelmäßigen Varianten von der Forschung der Terminus opus quasi reticulatum geprägt wurde.231 Nach dem Ende des 2. Jh. n. Chr. ist es kaum noch anzutreffen.

Gut erklären lässt sich, dass das Reticulat sich in praktisch allen Provinzen des Imperiums nachweisen lässt, denn als erste neuentwickelte, genuin römische Form des Mauerwerks konnten Städte und Heiligtümer mit in dieser Technik errichteten Bauten auf ihre romanitas verweisen. Dasselbe dürfte auch gelten für die Verwendung am Theater des Pompejus, der das erste – vom Grundtypus her griechische – Theater in Stein in Rom

opus quadratum und opus vittatum

Abb. 3.10: Opus quadratum Kalkstein, Flächen gespitzt (W. Osthues).

Obwohl opus quadratum / vittatum eine scheinbar einfache und gleichsam logische Form des Mauerwerks darstellt, und entsprechend in verschiedenen älteren Kulturen sehr häufig vorkommt, findet man es im römischen Imperium erst ab augusteischer Zeit, und in Rom

opus testaceum (opus latericium)

, 1

, 1

oder 2 Fuß von etwa 29,5 cm). Am Bau wurden sie häufig diagonal gebrochen vermauert, wobei die Basis der dann dreieckigen Form nach außen weist (s. Abb. 3.11) Der äußere Anschein, es handele sich um das gleiche Ziegelmauerwerk mit langrechteckigen Formaten wie in der Neuzeit in Nordeuropa üblich, täuscht daher oft den heutigen Betrachter (Abb. 3.13).

oder 2 Fuß von etwa 29,5 cm). Am Bau wurden sie häufig diagonal gebrochen vermauert, wobei die Basis der dann dreieckigen Form nach außen weist (s. Abb. 3.11) Der äußere Anschein, es handele sich um das gleiche Ziegelmauerwerk mit langrechteckigen Formaten wie in der Neuzeit in Nordeuropa üblich, täuscht daher oft den heutigen Betrachter (Abb. 3.13).

Gebrochen wurden solche Ziegel oft mit einer Säge. Es gab auch Ziegel, in die bereits vor dem Brand eine Sollbruchstelle diagonal eingeritzt war.236 Der Vorteil dieses Vorgehens war einerseits, dass sich auf diese Weise eine Verzahnung der Ziegelfassade mit dem Gusskern ergab (wie schon beim Reticulat), zudem ein geringerer Materialverbrauch, und schließlich, dass die nach außen verlegte Bruchkante einen guten Haftgrund für das Auftragen des Wandputzes abgab. Es gab aber auch unverputzte Fassaden, bei denen man zu dekorativen Zwecken Ziegel unterschiedlicher Farbe (aufgrund unterschiedlicher Materialqualität und Brenntemperatur) zu Mustern gruppierte.

Abb. 3.11: Opus testaceum, Aufbau. Leonidaion in Olympia

Der erste große, vollständig in Ziegeln verblendete Bau in Rom

Auch für das opus testaceum gilt, dass die Verbreitung innerhalb des Imperiums sehr unterschiedlich stark war, was direkt mit der Verfügbarkeit der Ausgangsmaterialien (Lehm bzw. Ton, Brennholz) zusammenhängen dürfte. Die größte Bedeutung als Baumaterial hatten die gebrannten Ziegel in Italien

opus mixtum

Abb. 3.12: Opus testaceum mixtum in Ostia