2.1 Historische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen der Entwicklung der griechischen Architektur

Dieser Gegensatz zwischen der relativen Homogenität der Architektur und der Vielfalt der Entwicklungen auf gesellschaftlicher und staatlicher Ebene bedeutet keineswegs, dass die Architektur eine von der übrigen Entwicklung losgelöste Sphäre gewesen wäre. Die Beziehungen sind nur nicht so offensichtlich wie in anderen Epochen. So lässt sich beispielsweise innerhalb der Architekturentwicklung selbst keine Erklärung dafür finden, warum etwa die größten, und damit technisch in mancher Hinsicht schwierigsten Bauprojekte keineswegs, wie in vielen anderen Epochen, nicht erst am Ende der Periode realisiert worden sind, sondern im Gegenteil schon sehr früh, nämlich in hoch- und spätarchaischer Zeit. Erklärbar ist das nur, wenn man die Projekte im politischen Kontext sieht, zu dem sie gehörten: Sie waren Werke der älteren Tyrannis, von deren Megalomanie sich spätere Staatswesen erkennbar absetzen wollten. Auch die Organisation des Bauwesens hat sich im Gefolge der gesellschaftlichen Entwicklung nachhaltig verändert. Während die frühen Tyrannen offenbar große Teile ihrer Untertanen für ihre Projekte pauschal zum Dienst verpflichteten, haben die Demokratien die Projekte in vergleichsweise kleine Baulose aufgegliedert, die – soweit erkennbar – unter Leitung eines Architekten von privaten Unternehmern realisiert wurden. Des Weiteren wird man beispielsweise auch die prominente Stellung, die das korinthische Kapitell in hellenistischer Zeit einnahm (und später von den Römern aufgegriffen wurde), kaum erklären können ohne Bezug auf den besonderen Repräsentationsanspruch der hellenistischen Königshäuser, der sich eben nicht in übermäßig großen Bauwerken manifestiert hat.

Als Bezugsebene für entsprechende Überlegungen soll nachfolgend ein ganz knapper Abriss der gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen der hier betrachteten Epochen vorangestellt sein.1

2.1.1 Archaische Zeit (8.–6. Jh.)

Spätestens zu Beginn der archaischen Epoche, eventuell auch etwas früher, entsteht die Polis, der griechische Stadtstaat, der gleichermaßen Siedlungsform und autonome politische Einheit ist. Die Stadt als reine Siedlungsform wurde als ἄστν bezeichnet. Zur Polis gehörte stets ein meist naturräumlich definiertes Umland, die χὼϱα, für die Produktion der Nahrungsmittel. Wohl häufiger entstand die Polis nicht durch natürliches Wachstum, sondern durch einen formellen politischen Zusammenschluss den συνοικισμόϛ (das ‚Zusammenwohnen‘) verschiedener Dörfer und Weiler, wie etwa Athen auf Initiative des legendären Gründers Theseus.2 Man kennt heute etwa siebenhundert solcher autonomen griechischen Städte. Nur im Norden des Festlandes, in Aitolien

Große Bedeutung für den Prozess der Urbanisierung, und sicher in archaische Zeit zu datieren, ist die sog. ältere Kolonisation. Ihr Schwerpunkt fällt in die Zeit von ca. 750 bis 550/40.3 Ausgelöst vor allem durch Nahrungsmangel, aber auch durch schwere Fraktionierungen in der Bürgerschaft bis hin zum Bürgerkrieg, oder auch durch kriegerische Verdrängung, sendete eine Mutterstadt (μητρόπολιϛ), manchmal auch mehrere Städte gemeinsam, Kolonisten aus. Die Koloniestädte waren politisch unabhängig von ihren Mutterstädten – Steuern werden nur ausnahmsweise abgeführt – und gaben sich selbst Verfassungen. Häufig bildeten die Familien der ersten Kolonisten den späteren Adel. Kolonien wurden meist in unbesiedelten Gebieten niedergesetzt, aber gleichwohl meist sehr früh befestigt. Koloniestädte konnten innerhalb von relativ kurzer Zeit wiederum selbst zu Metropoleis neuer Kolonien werden. Schwerpunkte der älteren Kolonisation waren der nördliche Ägäisraum

Die griechischen Gesellschaft der archaischen Epoche unterscheidet sich in politischer Hinsicht von den vorhergehenden Epochen – der späten Bronzezeit, d. i. in Griechenland

Die Aristokratien vergaben öffentliche Ämter auf jeweils ein Jahr, meist als Wahlamt. (Die Bestimmung der Amtsträger durch das Los ist eine spätere, demokratische Verfahrensweise, weil dadurch die Organisation von Stimmkontingenten durch einflussreiche Adelige verhindert wurde.) Eine Trennung zwischen den ‚Beamten‘ und der Priesterschaft gab es in der Regel nicht, vielmehr gehörte zu den Amtspflichten eines Teils der Beamten wesentlich die Ausübung kultischer Handlungen. Erbliche Priesterämter gab es nur in einigen Heiligtümern.

Parallel zu diesen Aristokratien gab es etwa seit dem 7. Jahrhundert in allen Teilen des griechischen Siedlungsgebietes auch bedeutende Stadtstaaten, die von Alleinherrschern, den sog. Tyrannen, beherrscht wurden. Zu diesen Poleis zählten im Mutterland beispielsweise in Korinth

Der politische Partikularismus der Griechen, der mit der Polisbildung verbunden war, erklärt die hohe Bedeutung regionaler oder gemeingriechischer, ‚panhellenischer‘ Heiligtümer. Zwar wurden die Heiligtümer durch einzelne Städte oder Städteversammlungen kontrolliert, doch galt der Zugang zu den Heiligtümern und den dort abgehaltenen periodischen Festen als Recht aller Griechen. Nur sehr selten wurden einzelne Poleis von der Teilnahme an den Festen und Spielen ausgeschlossen, und das auch nie auf Dauer. Die Heiligtümer erhielten bedeutende Stiftungen von den Städten, etwa den Zehnten der Kriegsbeute, die dem Kultinhaber des Heiligtums geweiht wurde. Für die Entwicklung der Architektur von erheblicher Relevanz waren die Gebäudestiftungen in den Heiligtümern. So bauen einzelne Städte dort eigene ‚Schatzhäuser‘ zur Aufbewahrung von wertvollen Weihgeschenken. Große Tempelbauten wurden entweder durch die verwaltenden Städte finanziert, oft mit Kriegsbeute, oder durch Sammlungen unter den Städten mit besonderer Beziehung zum jeweiligen Heiligtum. Erst ab der Spätklassik wurden Bauten in den panhellenischen Heiligtümern auch von Einzelpersonen gestiftet.

2.1.2 Klassische Zeit (5. und 4. Jh.)

Das fünfte Jahrhundert war im Mutterland durch zwei große Konflikte bestimmt: die Auseinandersetzung mit dem Perserreich, die v. a. die erste Jahrhunderthälfte bestimmte, und den ‚peloponnesischen‘ Krieg zwischen Athen und Sparta, der die Entwicklungen im letzten Drittel des Jahrhunderts dominierte. Im Westen setzten sich die Griechen, annähernd zeitgleich mit dem Sieg über die Perser im Osten, auch gegen eine weitere antike Großmacht durch: Unter den Tyrannen von Syrakus

Die Perserkriege brachten den Griechen im Ergebnis ein teilzerstörtes Land und reiche Beute. Beides galt insbesondere für Athen

Die neugewonnene Machtstellung Athens

Die Rivalität zwischen Athen

Im folgenden 4. Jahrhundert kämpften zunächst die großen griechischen Stadtstaaten untereinander um die Vorherrschaft (Hegemonie), die jedoch von keiner der beteiligten Poleis dauerhaft etabliert werden konnte. Der vorläufige Gewinner dieser Auseinandersetzungen war der alte gemeinsame Feind vom Anfang des fünften Jahrhunderts, das Perserreich, das hauptsächlich durch Geldmittel schon zuvor massiven Einfluss auf den Ausgang des peloponnesischen Krieges zwischen Athen und Sparta genommen hatte. Der allgemeine Landfrieden von 386 mit Zusicherung der Autonomie der Städte wurde offen den Persern zugeschrieben (‚Königsfrieden‘).

Entscheidend zurückgedrängt wurde der persische Einfluss etwa ab der Mitte des Jahrhunderts durch den Aufstieg des makedonischen Königshauses unter Philipp II.

2.1.3 Hellenistische Zeit (323 bis 31)

Als Epochenbegriff bezeichnet der Hellenismus die Zeit vom Tod Alexanders

Die Ausbreitung der griechischen Kultur als das bestimmende Merkmal der Epoche hatte ihre politische Basis in den Ergebnissen des Alexanderszuges

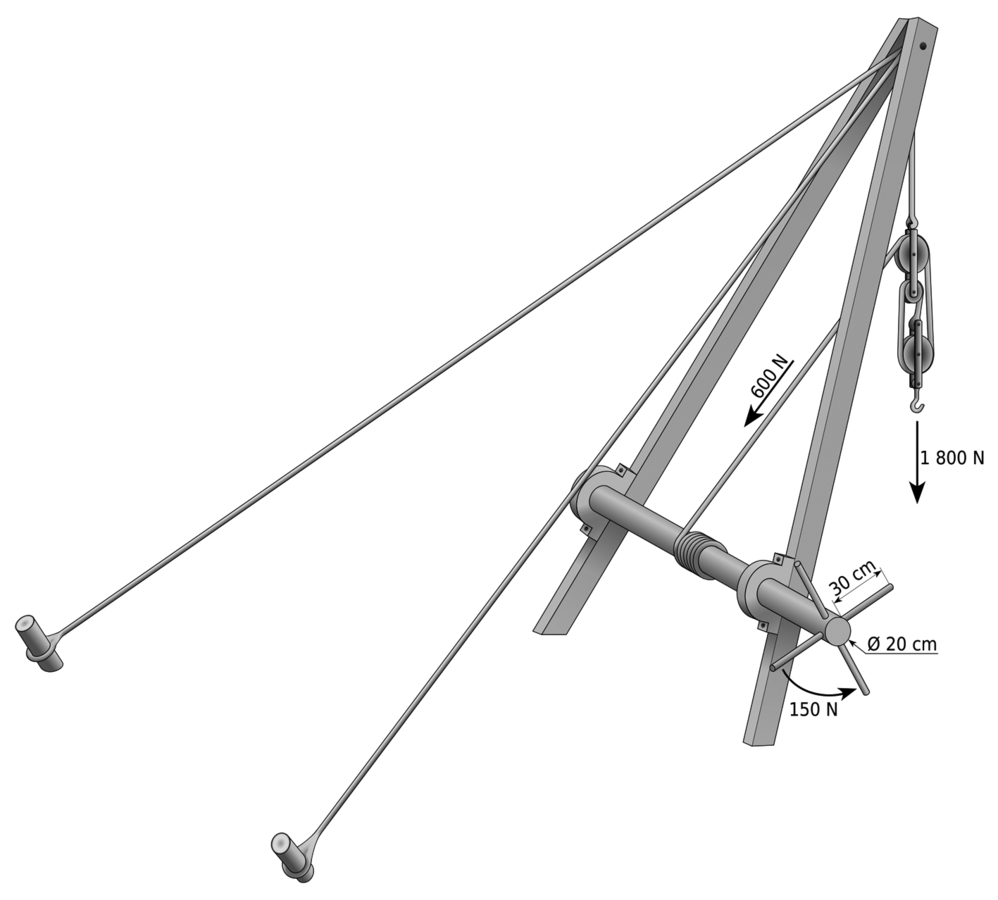

Diese zunächst durch Eroberungen bedingte Ausbreitung führte zur Übernahme der griechischen Kultur auch durch Staaten und Städte, die niemals von Griechen erobert oder beherrscht worden waren. Ein prägnantes Beispiel dafür ist der mittelitalische Hellenismus, dem auch Rom

Die zunächst noch selbständige hellenistische Staatenwelt unterschied sich bereits grundlegend von der Polisgesellschaft der klassischen Zeit. Auf der einen Seite entstanden als Territorialstaaten die hellenistischen Großreiche der Antigoniden (Makedonien

In griechischen Mutterland entstanden in dieser Phase Staatenbünde, mit denen die autonomen Poleis ihre Freiheit zu sichern suchen. Staatenbünde waren zwar an sich schon viel früher entstanden, doch waren sie in älterer Zeit meist Organisationen direkter oder indirekter Herrschaft einzelner Poleis wie Sparta

Neben den alten Poleis stand die schon angesprochene große Zahl neuer Städtegründungen im Osten, vor allem auf dem Gebiet der heutigen Türkei

Gemeinsam war den alten und den neuen Städten in hellenistischer Zeit, dass das urbanistische Niveau der Städte oft weit höher lag als das der klassischen Poleis. Die Anzahl und die Qualität öffentlicher Bauten stieg erheblich. Viele Städte verfügten über politische und Handelsmärkte, die von Säulenhallen (Stoen) eingefasst, und deren Freiflächen gepflastert wurden. Hinzukamen Theater, Gymnasien und Palästren für Sport und Freizeit, öffentliche Bibliotheken und Amtsgebäude für die Verwaltung. Die meisten dieser Gebäudetypen waren an sich älter, wurden in hellenistischer Zeit aber sehr viel häufiger gebaut, und nicht selten mit sehr viel mehr Aufwand. Ein weiterer Unterschied zur klassischen Epoche war der aufkommende Luxus im Bereich der Wohnhäuser wohlhabender Privatleute. Vorbild waren die Paläste der hellenistischen Herrscher, die ihrerseits keine Vorbilder in archaischer und klassischer Zeit hatten. Der private Wohlstand der Oberschicht führte zudem zur Monumentalisierung der Sepulkralarchitektur. Es entstanden z. B. Grabanlagen mit mehreren Räumen, und teilweise unterirdischen Grabkammern.

Die frühe Phase des Hellenismus war, trotz der vielen Kriege, per saldo in vielen Gebieten eine Periode der Moderne und des Wohlstands. In die umgekehrte Richtung verlief die Entwicklung allerdings nach den Eroberungen der Römer. Ihr Ziel war nicht die Entwicklung, sondern die Ausbeutung der Städte, die bis zur Plündung und Zerstörung sowie zur Versklavung der Wohnbevölkerung reichte, wenn die Städte in Aufstände gegen die römische Herrschaft verwickelt waren. Die Zerstörung Korinths

2.2 Bauverwaltung

Das Prinzip, Entscheidungen und Abläufe von öffentlichen Bauprojekten durch Inschriften dauerhaft und öffentlich zu dokumentieren, ist fast so alt wie der griechische Werksteinbau: die ältesten Fragmente solcher Aufzeichnungen datieren in die Mitte des 6. Jahrhunderts. Wirklich fassbar wird die Verwaltungsorganisation in Inschriften aber erst ab der Mitte des 5. Jahrhunderts in Athen

Die Inschriften lassen sich, entsprechend ihrer Bedeutung im Bauprozess, etwa folgendermaßen typisieren:8

Baubeschlüsse öffentlicher Gremien, teilweise mit Bestimmungen für die Konzeption und Durchführung des jeweiligen Projektes,

Projektbeschreibungen;

Stücklisten mit technischen Spezifikationen, teilweise mit Angabe der jeweiligen Lieferanten;

einzelne Leistungsverträge zwischen Baukommissionen und Unternehmern und deren Abrechnung;

periodische Rechenschaftsberichte der Baukommissionen zur Herkunft und Verwendung von Geldmitteln:

allgemeine, gesetzliche Regeln für das Bauen, und speziell für die vertraglichen Beziehungen von Auftraggebern und Unternehmern (‚Bauvertragsrecht‘ bzw. ‚Verdingungsordnungen‘).

Hinzukommen noch Angaben in Dokumenten der allgemeinen Finanzverwaltung, die vor allem die Baufinanzierung oder Mittelzuweisung betreffen, sowie Ehrenbeschlüsse und Ehreninschriften, die auf Bauaktivitäten der Geehrten Bezug nehmen.

In ihrem Aufbau entsprechen diese Inschriften meist den üblichen Regeln für die Dokumentation von Beschlüssen und Verwaltungsvorgängen. Am Anfang der Inschriften, im sog. ‚Praeskript‘, wird meist angegeben, um welches Gremium es sich handelt, wer Mitglied war und gegebenenfalls in welcher Funktion, und die Datierung.

Gewisse Schwierigkeiten für die Interpretation der Urkunden ergeben sich erstens aus der dezentralen politischen Struktur, d. h. der politischen Autonomie der Poleis. Keiner Stadt war es verwehrt, individuelle Organisationsformen und Amtsbezeichnungen festzusetzen. Selbst in Phasen, in denen die politische Autonomie der Poleis massiv beschränkt wurde, blieb das Bauwesen stets einer der wenigen Bereiche, in denen sich die Autonomie der Städte noch geltend machen konnte. Sprachlich sind die auch in amtlichen Urkunden verwendeten Dialekte kaum ein Problem, eher die Interpretation der handwerklich-technischen Termini. Die bei weitem größte Schwierigkeit in der Auswertung der Bauinschriften liegt jedoch in ihrer Erhaltung: Fast immer sind nur mehr oder weniger große Bruchstücke der Inschriften erhalten, manchmal auch Abschnitte durch Erosion oder Zweitverwendung der Steine unleserlich. Die Zuverlässigkeit der Ergänzungen der Texte durch die Herausgeber ist pauschal nicht zu beurteilen. Vor allem dann, wenn mehr oder weniger standardisierte Formulierungen in periodischen Berichten, Listen, bei Praeskripten usw. verwendet wurden, sind Ergänzungen problemlos möglich. Oft jedoch sind für die Interpretation zentrale Begriffe ergänzt, die zwar das Richtige treffen können, naturgemäß jedoch nicht als Beleg für den entsprechenden Sachverhalt herangezogen werden können.

2.2.1 Die Bauherren

In den gemeingriechischen Heiligtümern trat als Bauherr entweder das leitende Gremium des Heiligtums auf, oder aber auswärtige Stifter. Die Mitglieder der Gremien, die den Heiligtümern vorstanden, wurden meist von der Stadt delegiert, auf deren Territorium das Heiligtum lag, wie für die Boulé von Olympia

Als Person bekannte Bauherrn sind zunächst meist Alleinherrscher wie Könige oder Tyrannen. Den Herrschern der sog. älteren Tyrannis der archaischen Zeit schreiben die antiken Quellen häufig die Initiative für große Bauprojekte zu: Polykrates von Samos

Aus dem 5. Jahrhundert kennt man vereinzelt ‚private‘ Stifter, meist Adelige, die aus wohlhabenden Familien stammten und öffentliche Ämter wahrnahmen. Ab dem späten 4. Jahrhundert kennt man auch Stifter, die durch Gewerbe zu Vermögen gekommen waren. In hellenistischer Zeit hängen städtische Bauprojekte zunehmend stärker von der Finanzierung durch lokale Honoratioren ab. Aufgrund entsprechender Ehrungen und Danksagungen durch die Städte sind einige von ihnen namentlich bekannt.

2.2.2 Baufinanzierung

Erstaunlich ist, dass trotz der oft enorm hohen Kosten und der Probleme mit unzureichenden Finanzierungen, die ja durch Bauten wie die oben genannten bekannt gewesen sein müssen, in den Quellen sich kaum Hinweise auf Kalkulationen von Gesamtbaukosten finden, und zwar auch dort nicht, wo der Baubeschluss erhalten ist. Einfach war die Finanzierung wohl nur dann, und erforderte auch keine weitergehende Finanzplanung

2.2.3 Zuweisungen aus öffentlichen Kassen und Abtretungen von städtischen Einnahmen

Ein bekanntes Beispiel für eine Mischfinanzierung ist der Bau des Parthenon in Athen

Keine Rolle bei der Finanzierung von Bauten spielten in Athen

2.2.4 Eigenmittel der Heiligtümer

Eine Mischfinanzierung, bei der Eigenmittel21 eine Rolle spielten, ist schon für die archaische Zeit aus Delphi

2.2.5 Stiftungen

Stiftungen spielten von Anfang an in den Heiligtümern eine zentrale Rolle bei der Finanzierung. Etwa ab dem 4. Jahrhundert bekamen Stiftungen auch in den Städten immer mehr Gewicht, weil die Poleis wegen des wirtschaftlichen Niedergangs durch die endlosen Kriege selbst für Reparaturen auf die Mittel von Privatleuten angewiesen waren.

Eine sehr früh bereits fest etablierte Form der Stiftung war die Weihung von Kriegsbeute durch Städte oder Einzelherrscher, denn die Vorstellung, ein Sieg sei ohne die Hilfe der Götter denkbar, galt offenbar als Hybris. Gängige Praxis war die Weihung des Zehnten aus der Beute. Üblich waren keine Barspenden, sondern – neben Teilen der Kriegsbeute selbst (wie etwa Waffen) – entsprechend aufwändige Weihgeschenke, die vor allem in den überregionalen Heiligtümern der Selbstdarstellung und Propaganda der Sieger dienten. Viele der bedeutendsten Tempelbauten sind in diesem Sinne als Sieges-Weihgeschenke aufzufassen, wie etwa der Zeustempel in Olympia

Einzelherrscher traten als Euergeten schon früh auf. Nach Plinius

Wohlhabende Privatpersonen als Euergeten von Bauwerken traten vereinzelt bereits früh auf. Schon Themistokles

Die Stiftungen durch Einzelpersonen entwickelten im Laufe der Zeit eigene, relativ feste Formen.38 Der Stifter wurde von der empfangenden Stadt oder dem Heiligtum mit dem Titel Euergetes (‚Wohltäter‘) oder Proxenos mit Niederlassungsrecht (‚Gastfreund‘) geehrt. Die entsprechenden Beschlüsse der Gremien wurden in Form von Inschriften veröffentlicht. Bei bedeutenden Spenden konnte auch eine Ehrenstatue dekretiert werden, oder dem Stifter das Recht zugesprochen werden, eine solche auf eigene Kosten an prominenter Stelle aufzustellen.

2.2.6 Kreditfinanzierungen, Subskriptionen und Umlagen

Talent) erhielt und vom Pharao Amasis

Talent) erhielt und vom Pharao Amasis

Soweit erkennbar, wurde von einem älteren Finanzierungsinstrument

2.2.7 Unentgeldliche Arbeit

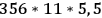

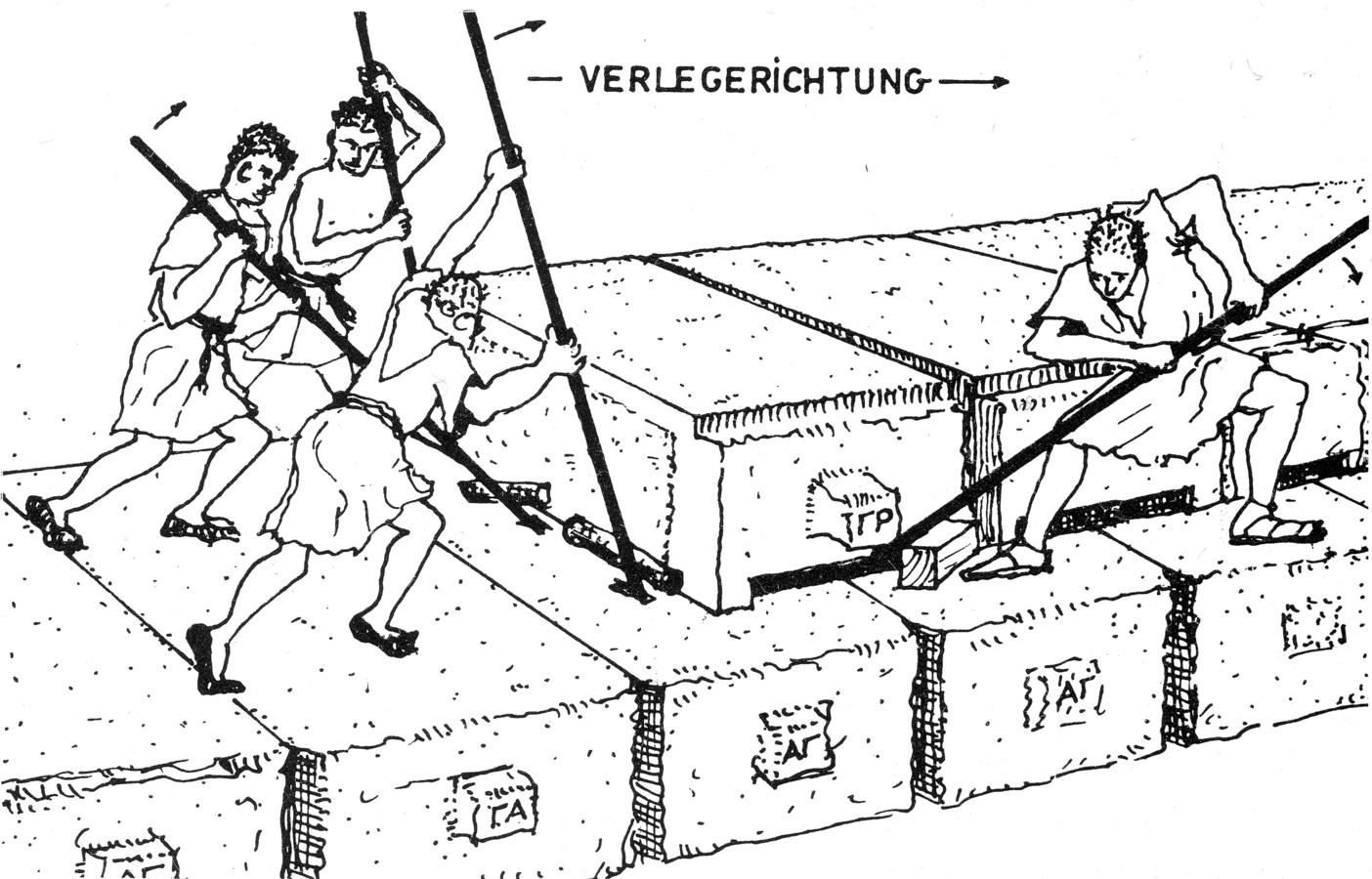

Frondienste der Bevölkerung bei Bauprojekten sind lediglich für die sog. Ältere Tyrannis bekannt. So ließ etwa Aristodemos

Berichte über Kriegsgefangene, die zur Mitarbeit an Bauprojekten herangezogen wurden, gibt es aus Sizilien

Sklavenarbeit spielt hingegen eine erstaunlich geringe Rolle. Inschriftlich bekannt ist die Steinmetzarbeit der Tempelsklaven in Didyma

2.2.8 Projektmanagement

Ein nur periodisch tagendes Gremium mit umfassender Zuständigkeit wie der Rat einer Stadt oder eines Heiligtums konnte naturgemäß nicht selbst ein Bauprojekt leiten, bei dem ständige Präsenz erforderlich war. Demgemäß wurden die Projekte immer delegiert an einen Repräsentanten des Bauherrn, der zwischen diesem und den Ausführenden vermittelte. Zwei Formen dafür lassen sich unterscheiden. Die erste, weil historisch ältere Form ist die Übergabe des Projekts zur Durchführung an eine einzelne Person mit umfassenden Kompetenzen. Die zweite Form ist die Delegation des Projektes an eine Behörde. Was sich hingegen nirgendwo belegen lässt, sind zwei aus anderen Epochen und Kulturen als Standard bekannte Organisationsformen, nämlich die Übergabe der Bauleitung an den entwerfenden Architekten49 oder eine Bauhütte. Es ist zudem kein Architekt nachweisbar, der als Inhaber eines Bauunternehmens ein komplettes Bauprojekt übernommen hätte.50 Charakteristisch ist für das Bauwesen vielmehr, dass die Oberleitung stets – in Gremien mindestens mehrheitlich – bei Personen lag, die Bauen nicht als Beruf betrieben.

Das archaische System der personalen Gesamtverantwortung

Die Projektleitung durch eine einzelne Person (oder Familie) findet man ausschließlich in archaischer Zeit. Die konkreten Nachrichten darüber sind mehr als spärlich und lassen kaum mehr als die Grundform der Organisation erkennen: Ein sonst unbekannter Agathokles

Die hier angenommene Verpflichtung zum Nachschießen privater Mittel dürfte einige Eckpunkte der archaischen Organisationsformen erklären. Erstens wäre dadurch verständlich, warum die Projektleiter stets reiche Adelige waren und keine kommerziellen Unternehmer, denn nur der Adel konnte sich leisten, erforderlichenfalls Eigenmittel zuzuschießen, die einen Unternehmer nicht hatte oder die ihn ruiniert hätten. Das sicherte zugleich die Exklusivität der Aufgabe, also Prestige für den Leiter, und machte die Aufgabe damit für den Adel würdig. Das Prestige-Motiv wiederum erklärt, weshalb die Bauleitung nicht, wie später, jährlich wechselte, denn nur wenn der Bau als Ganzer einer Person zugeschrieben werden konnte, war der Prestigewert entsprechend hoch, und damit attraktiv für Mitglieder führender Kreise. Es würde schließlich erklären, warum aus keinem dieser Projekte Abrechnungsurkunden, wie sie später üblich wurden, bekannt sind, denn wenn die Projekte ohnehin unterfinanziert waren, war eine Finanzkontrolle durch den Bauherrn überflüssig oder sogar kontraproduktiv, weil sie die persönliche Integrität des adeligen Bauleiters in Zweifel gezogen hätte. Die beschriebene Form der Bauleitung entspräche damit allgemein den Strukturen einer Adelsgesellschaft, die bürokratische Strukturen kaum kannte, und in der personale Beziehungen und Wertesysteme dominierten. Der Normalfall dürfte gewesen sein, dass der vom Adel gebildete Rat einfach eines seiner Mitglieder mit der Gesamtverantwortung beauftragte.

Die überlieferten Nachrichten zeigen jedoch auch die problematische Seite dieser Verfahrensweise. Der erwähnte Agathokles

Die Baubehörden der klassischen und hellenistischen Zeit

Bekannt sind jedoch vor allem die ständigen Behörden, die ausschließlich mit der Leitung von Bauprojekten betraut waren. Hierher rechnen vor allem die Teichopoioi, eine in verschiedenen Städten nachweisbare, ständige Kommission für die Stadtmauern.63 Ähnliche Behörden sind die für die Straßen in Athen

2.2.9 Baukommissionen

„[(Die Phyle) Leontis hatte die Prytanie inne. Beschlossen haben der Rat und da]s [Vol]k, [… war Epistates, Gl]aukosstellte den Antrag: [Für die Athena Ni]ke soll man eine Priesterin, welche d[urch das Los] aus sämtlich[en] Athenerinnen [bestimmt wird, einsetz]en und das Heiligtum mit einer Tür ausstatten in der Weise, wie Kallikrates in seinem Entwurf es festlegt; den Auftrag vergeben sollen die Poletai in der Prytanie der (Phyle) Leontis. […] Einen Tempel soll man bauen in der Weise, wie Kallikrates in seinem Entwurf festlegt, sowie einen Altar aus Marmor. vacat. Hestiaios stellte den Antrag: Drei Männer soll man wählen aus dem Rat; diese sollen, wenn sie gemeinsam mit Kallikrat[es] den Entwurf ausgearbeitet haben, in[formieren den Ra]t, in welcher Weise die Auftr[agsvergabe erfolgen soll…].“

Die stark ergänzten Reste der ersten Zeilen sind das sog. Formular, die den Text als Volksbeschluss (psephisma) ausweisen. Ergänzbar ist es vor allem deshalb, weil es sich um weitgehend standardisierte Formulierungen handelt. Die Angabe der Prytanie datiert den Monat, da die Prytanen nur 35 Tage amtierten. Die Jahresdatierung durch Angabe des Namens des jährlich bestimmten Oberbeamten (archon eponymos) fehlt. Die Inschrift wird wegen der Buchstabenformen (dreigestrichenes Sigma) auf ca. 450 datiert. Der Beschluss durch das Volk und den Rat bedeutet, dass verfassungsgemäß der Beschluss der Volksversammlung vom Rat vorberaten worden war. Dessen probuleuma im ersten Abschnitt der Inschrift wird ergänzt von dem angenommenen Zusatzantrag des Hestiaios.

Inhaltlich sah der Beschluss vor: die Zuweisung einer eigenen Priesterin an das bereits bestehende Heiligtum der Athena Nike (südlich vom Eingang zur Akropolis), den Verschluss des offenbar bereits ummauerten Heiligtums (temenos) durch eine Tür, und den Bau von Altar und Tempel. Der entwerfende Architekt Kallikrates

Erst durch den Zusatzantrag wurde eine spezielle Kommission aus drei Ratsmitgliedern eingesetzt. Ihre Aufgabe war die Vorbereitung der Auftragsvergabe, d. h. ein Leistungsverzeichnis zu erstellen, das als Basis für die Ausschreibung und Vergabe der Werkverträge an verschiedene Unternehmer dienen konnte. Ein Generalunternehmer war offensichtlich nicht vorgesehen, denn sonst wäre keine vorbereitende Kommission erforderlich gewesen, sondern die Volkversammlung hätte direkt den Generalunternehmervertrag ausschreiben und vergeben können. Solche Generalunternehmer sind aus Athen

Um nun das Leistungsverzeichnis zu erstellen, war ein Bauentwurf erforderlich, aus dem das Leistungsverzeichnis abgeleitet werden konnte. Hier liegt der Grund, warum der Architekt Kallikrates

Es sind hier folglich zwei alternative Organisationsmodelle benannt, wobei das Probuleuma für das ältere Modell der Arbeitsteilung zwischen Architekt und ständiger Ausschreibungsbehörde steht, der Zusatzantrag hingegen für die Kooperation von Architekt und Ratsmitgliedern in einer Kommission speziell für dieses Projekt.

Aus der zeitgleichen Arbeit der Parthenon-Kommission (aktiv ab 449) ist bekannt, dass die Kommissionen die Vertragstexte nicht nur formulierte, sondern – nach Bestätigung durch die Volksversammlung, wie im Nike-Dekret vorgesehen – auch die Prüfung und Abrechnung der Vertragsleistungen vornahm. Das wiederum bedeutete, dass die Kommission während der gesamten Projektdauer aktiv war, und die Gelder für den Bau verwaltete, wie für die Parthenon-Kommission ebenfalls belegt ist.

Für die These, dass diese Übertragung der Bauverwaltungsaufgaben von der allgemeinen und ständigen Behörde hin zu speziellen Baukommissionen in dieser Zeit erfolgte, spricht auch eine Inschrift aus dem Heiligtum von Eleusis

Baukommissionen trugen unterschiedliche Amtsbezeichnungen.70 Teils wurden sie einfach allgemein als Epistatai (‚Aufseher‘)71 oder Epimeleten (‚Verwalter‘)72 des jeweiligen Projekts bezeichnet, teils bezieht sich die Bezeichnung auf die Funktion (in Delphi

Die Wahl der Kommissionsmitglieder erfolgte in Athen

Die Amtsperiode blieb in den Beschlüssen meist ungenannt, weil sie den allgemeinen Regeln für die Ausübung von Ämtern entsprach. Ämter wurden als Jahresämter vergeben.84 Vereinzelt war die Amtszeit auch kürzer, wie etwa die des Sekretärs einer Kommissionen in Epidauros mit nur sechs Monaten.85 Die Amtsperiode war also stets wesentlich kürzer als die Bauzeit selbst mittelgroßer Projekte. Da Verlängerung bzw. Wiederwahl nur in Ausnahmefällen vorkam,86 bestand für kein Mitglied die Möglichkeit, wie in archaischer Zeit ein Bauprojekt vollständig zu leiten oder zu kontrollieren. Honorierung ist in einigen Fällen bekannt. Sie liegt jeweils auf dem Niveau der Handwerkerlöhne, eher sogar darunter. Die Epistaten einer Kommission in Eleusis

Die interne Struktur der Kommissionen kennt nur zwei besondere Positionen: den Architekten und Grammateus (‚Schreiber/Sekretär‘). Die Tatsache, dass nie ein Vorsitzender einer Kommission ausgewiesen wird, und zudem, dass die bekannten Kommissionen stets eine ungerade Zahl von Mitgliedern hatten, deutet daraufhin, dass bei unterschiedlichen Meinungen in den Kommissionen abgestimmt wurde, also niemand eine Leitungskompetenz hatte.

Der Kern der Aufgabenstellung war die sachgemäße Verwendung der bereitgestellten Gelder. Das zeigen bereits die älteren Rechenschaftsberichte. Sie nennen die Summe der übernommenen oder neu vereinnahmten Geldmittel, führen die Ausgaben auf (Leistung, Leistungsnehmer, Betrag), sowie die am Ende der Amtsperiode verbliebenen Mittel. Im einzelnen erwähnt wurden der Ankauf von Baumaterialien, die Abrechnung von Werkaufträgen oder die Bezahlung der Handwerker im Tageslohn, sowie die Schlichtung diesbezüglicher Streitfälle. Für letztere konnten gegebenenfalls auch Gerichte herangezogen werden. Mit diesen in den Inschriften greifbaren, eher verwaltungstechnischen Aufgaben und Kompetenzen dürfte die Bedeutung der Kommissionen jedoch noch nicht in jedem Falle angemessen bestimmt sein. Wäre die Arbeit etwa der Parthenon-Kommission auf die bloße Kassenverwaltung beschränkt gewesen, hätte sich wohl kaum jemand wie Perikles – der seinerzeit führende Politiker Athens

Über ihre Tätigkeit hatten die Kommissionen Rechenschaftsberichte abzufassen, die als Inschriften veröffentlicht wurden, also auf Stein und ohne Möglichkeit zur nachträglichen Korrektur bzw. Manipulation. Die Berichtsperioden waren teilweise auch kürzer als die Amtsperioden, wie aus Epidauros

Der offensichtliche Zweck der berichtspflichtigen Kommissionen, die Verhinderung von Unterschlagungen, scheint nicht in jedem Falle durch die neuen Organisationsformen erreicht worden zu sein. Immerhin ein prominenter solcher Fall ist literarisch überliefert für eine Kommission, die man auch aus originalen Inschriften kennt. Für die Schaffung der Gold-Elfenbein-Statue der Athena im Parthenon durch Phidias

2.2.10 Die Syngraphé als Arbeitsgrundlage der Baukommissionen

In dem oben erwähnten Nikedekret war vorgesehen, dass der Tempel nach dem Plan des Architekten Kallikrates

Die Inschrift enthält eine Art Bauplan in Form eines Textes, der bis heute Grundlage für verschiedene Rekonstruktionsvorschläge für die Skeuothek gewesen ist. Jenseits der damit verbundenen Probleme stellt sich im hier diskutierten Kontext vor allem die Frage, warum dieser Text in die Volksversammlung eingebracht und dort auch beschlossen worden ist. Heute würde selbst bei Großprojekten kein Parlament über Blaupausen diskutieren. Die naheliegende Vorstellung, in der direkten Demokratie des athenischen Staates hätte sich die Volksversammlung bis ins Detail mit ihren Bauprojekten befasst, ist bei genauerer Betrachtung kaum tragfähig. Wenn die Volksversammlung sich wirklich mit dem Entwurf als solchem hätte auseinandersetzen wollen, hätte zumindest die Grundrissdisposition in dem Antrag vollständig angegeben sein müssen. Das ist aber nicht der Fall, denn trotz des beachtlichen Umfangs des Textes fehlen dort entwurfsbestimmende Angaben, wie etwa das Joch der beiden inneren Stützenstellungen95.

Umgekehrt sind dort aber wiederum Angaben enthalten, die soweit ins Detail gehen, dass man sich nicht vorstellen kann, dass darüber eine Aussprache in diesem Rahmen hätte stattfinden sollen, wie beispielsweise die Abmessungen der Platten der obersten Schicht des Fundaments, oder die Anzahl der Fundamentplatten unter den Stützen. Beurteilen konnten solche konstruktiven Einzelheiten ohnehin allenfalls Baufachleute, sicherlich jedoch nicht die Mitglieder der Volksversammlung. Nach meinem Verständnis findet sich der Schlüssel für die Antwort auf die Frage, warum solche Projektbeschreibungen trotzdem der Versammlung vorgelegt wurden, in dem schon zitierten Baubeschluss für den Niketempel, bzw. genauer gesagt dem Zusatzantrag des Hestiaios

Aus der Inschrift lassen sich darüber hinaus wichtige Schlussfolgerungen für das Bauwesen dieser Zeit in Athen

2.3 Planung und Bauentwurf

Die hohe Bewertung der planerischen Leistung ist allerdings für den heutigen Betrachter der antiken Ruinen keineswegs evident, und zwar paradoxerweise um so weniger, je mehr dieser Bauten er besucht: Wer etwa die Ruinen der acht dorischen Ringhallentempel von Agrigent

Die Auflösung dieses vermeintlichen Widerspruchs besteht vor allem darin zu erkennen, dass die Architekturordnungen den Architekten Baumuster und Typenarsenale keineswegs so klar definiert vorgaben, dass deren Umsetzung eine Frage allein der Handwerkstechnik war. Zwar gewährleistete der Kanon auf der einen Seite im Bereich Gestaltung der Bauglieder Formen, deren ästhetische Qualität bis heute unbestritten ist. Auf der anderen Seite schuf er aber zugleich Probleme, da die Ordnungen in bestimmtem Sinne nicht widerspruchsfrei waren. Griechische Architekten hatten sich mit spezifischen Systemzwängen auseinanderzusetzen, die sie als Kollektiv selbst geschaffen hatten. Folglich hatten sie sich mit Problemen zu beschäftigen, die es in den Architekturen anderer Epochen schlicht nicht gab. Es ist eines der Hauptanliegen dieses Beitrags, diese spezifischen Probleme der griechischen Architektur zu verdeutlichen. Oder etwas schlichter und allgemeiner gesagt: Es soll etwas von dem deutlich werden, worüber die Architekten überhaupt nachgedacht haben, obwohl sie scheinbar doch ‚immer dasselbe‘ gebaut haben.

Die wichtigste Quelle für die Analyse antiker Entwurfsverfahren sind die Bauten selbst. Schriftquellen dazu gab es zwar in der griechischen Antike nicht wenige, denn Architekten haben sowohl ihre Werke kommentiert sowie systematische Fragen in Texten behandelt. Allerdings sind alle diese Schriften verloren. Von ihrer Existenz wissen wir nur durch die Bücher des römischen Architekten Vitruv

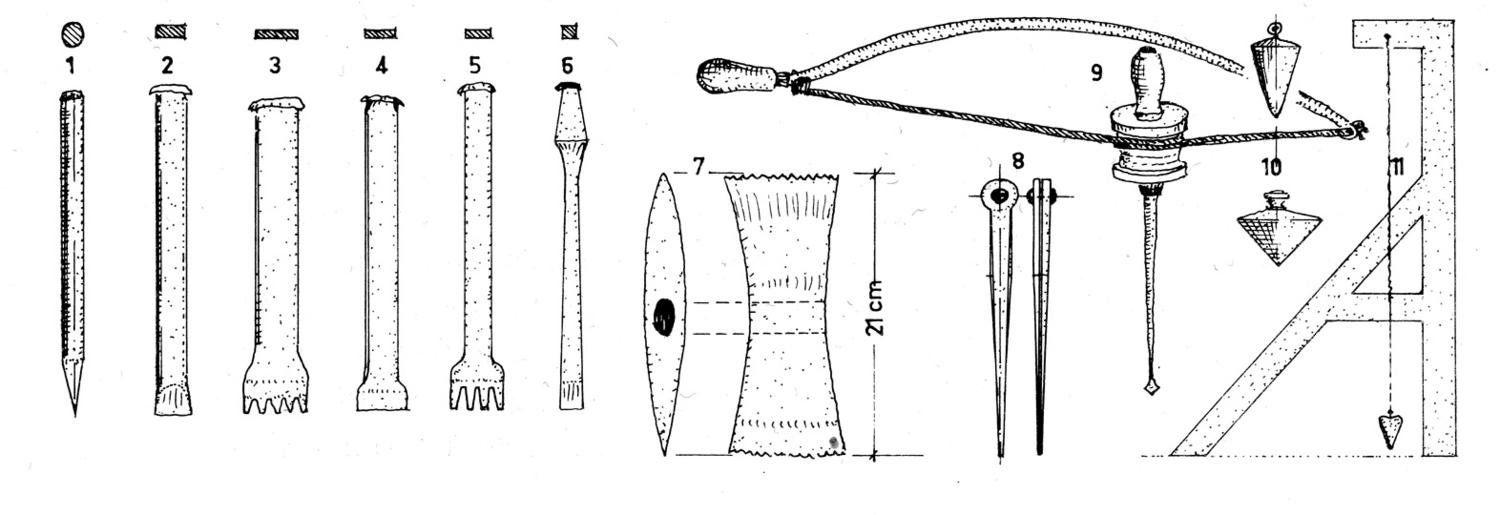

Eine weiteres Methodenproblem der Rekonstruktion des Entwurfsvorgangs aus den Bauten selbst hängt mit den antiken Maßsystemen zusammen. Schon H. Riemann hatte die Forderung aufgestellt, dass ein vollständig rekonstruierter antiker Bauentwurf auch in antiken Maßeinheiten darstellbar sein müsse. Das Grundproblem dabei ist, dass die Griechen – die anders als die Römer nie zu einer staatlichen Einheit gefunden haben – unterschiedliche Maßeinheiten verwendeten, wie schon durch Herodot Fuß) mit 52,1–3 cm. Direkte Quellen zu den verwendeten Maßen gibt es nur wenige.

Fuß) mit 52,1–3 cm. Direkte Quellen zu den verwendeten Maßen gibt es nur wenige.

Haufig tritt nun aber der Fall auf, dass zwei metrisch gemessene Maße zwar in klarer Proportion zueinander stehen, jedoch nicht in antiken Maßeinheiten formulierbar sind: Die 16 Daktyloi eines Fußes lassen beispielsweise ein Teilung in fünf gleiche Teile nicht ohne Rest bzw. Brüche mit großen Nennern zu. Die Frage nach der verwendeten Maßeinheit hat zu einer Vielzahl von Publikationen und Vorschlägen geführt, die ausgesprochen wenig konsensfähige Ergebnisse gebracht haben. Es mag hier genügen darauf hinzuweisen, dass beispielsweise für den jüngeren Aphaiatempel auf Ägina

2.3.1 Die Architekturordnungen und ihre Verwendung

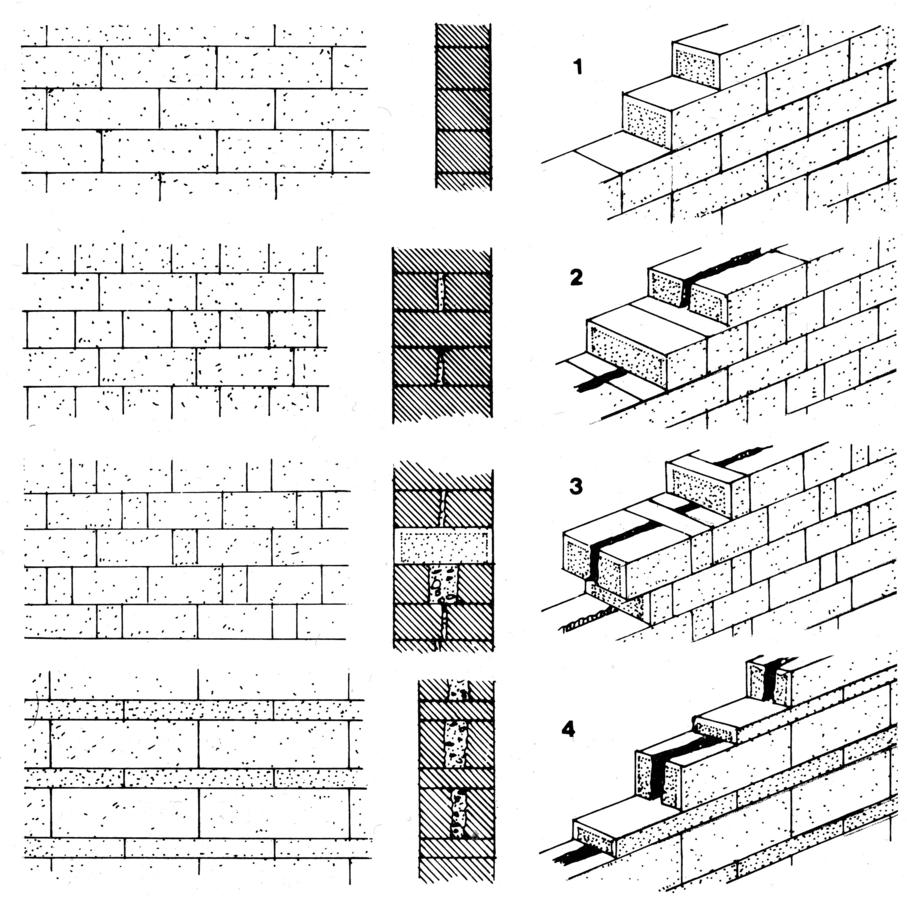

Abb. 2.1: Ionische Ordnung (Wiegand and Schrader 1904, Abb. 67, modifiziert).

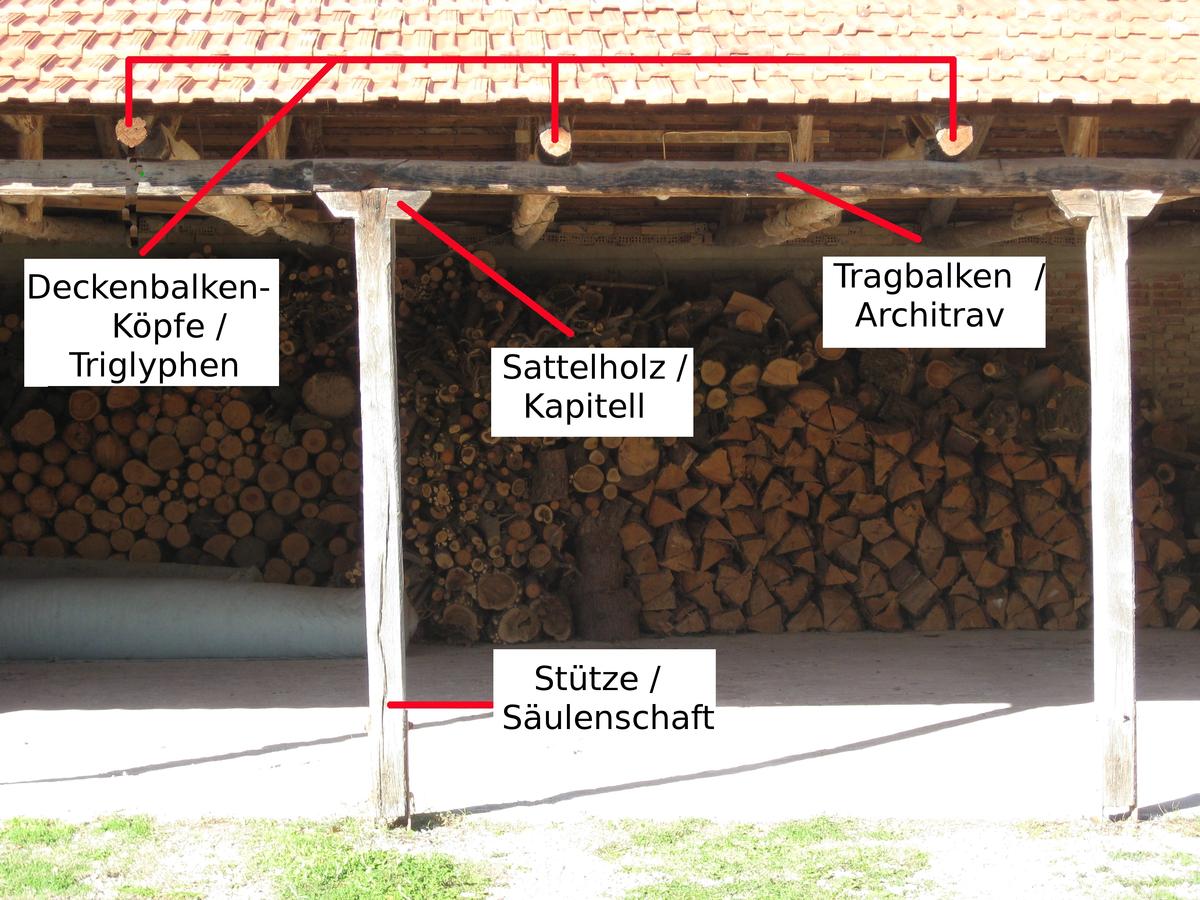

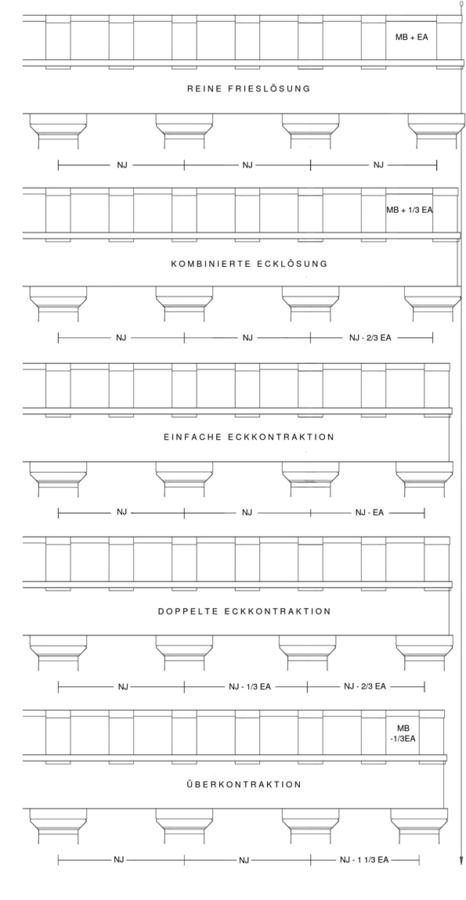

Eine ionische Ordnung ist auf Abb. 2.1 dargestellt. Den Fuß der Säule bildete die auf eine quadratischen Standplatte (Plinthe) gestellte Rundbasis, deren kanonische attische Form aus der Folge von Wulst – Kehle – Wulst gebildet wurde. In archaischer Zeit wurden in den ostgriechischen Siedlungsgebieten alternativ auch Basen samischen und ephesischen Typs verwendet, wobei letztere in der Spätklassik wieder aufgegriffen wurde.109

Der Schaft der Säule hatte bei kanonischer Ausbildung 24 Kanneluren, die durch Stege von einander abgegrenzt wurden. Die beiden verbundenen Voluten des Kapitells ruhten auf einem ionischen Kyma (‚Eierstab‘). Den oberen Abschluss des Kapitells bildete eine dünne Platte. Der Architrav, der die Säulen verband, war an der Front durch drei nach oben vorkragende Faszien (Leisten) gegliedert und wurde von einem schmalen Kyma bekrönt. Über dem Architrav folgte entweder direkt ein Zahnschnitt (wie auf der Abbildung), oder aber es wurde dazwischen ein Fries eingeschoben. Letzterer konnte reliefiert sein oder glatt belassen bleiben (‚Blankfries‘). Darüber folgte das Geison, d. h. ein Traufgesims. Die Sima, die den Dachrand bildete, gehörte nicht mehr zu den spezifischen Baugliedern der Ordnung.

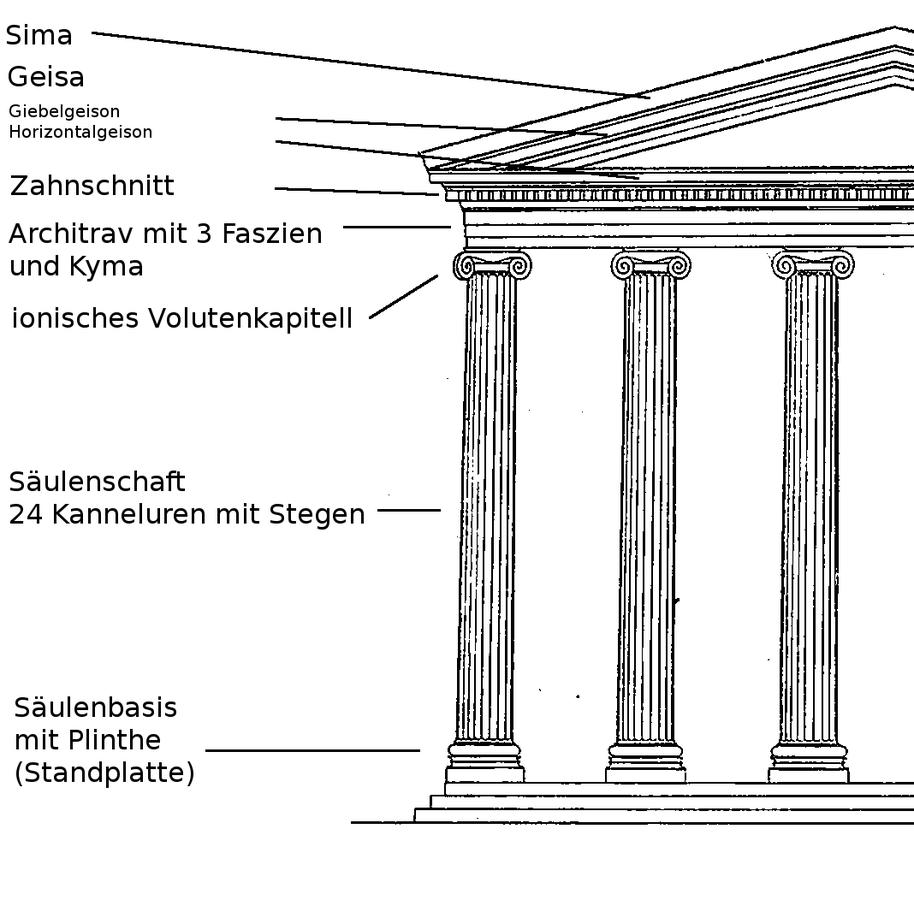

Alle Elemente der dorischen Ordnung (Abb. 2.2) unterschieden sich von denen der ionischen Ordnung. Eine Basis gab es in der dorischen Ordnung nicht, der Säulenschaft ruhte unmittelbar auf dem Stylobat. Die kanonischen zwanzig Kanneluren liefen in spitzen Graten direkt gegeneinander, also ohne trennenden Steg wie im Ionischen, und waren zudem deutlich weniger tief als dort. Dorische Säulenschäfte waren darüber hinaus stets weniger schlank als ionische Schäfte. Das dorische Kapitell bestand aus dem Hypothrachelion, d. h. dem oberen Auslauf der Kanneluren, der von Anuli (kleine Leisten) abgeschlossen wurde, darüber dem Echinus, ursprünglich einem Wulst, der in klassischer Zeit tendenziell auf einen Kegelstumpf reduziert wurde, und dem abschließenden Abakus, einer quadratischen Platte ohne Ornament. Die Formen des Gebälks wurden bestimmt durch den Triglyphenfries. Er bestand aus einer alternierenden Reihe von Triglyphen und Metopen, wobei bis in das 4. Jahrhundert jeweils zwei Triglyphen und zwei Metopen einem Joch entsprachen, später auch drei oder – vor allem bei Kleinarchitekturen – noch mehr. Die Form der Triglyphen war bestimmt durch die drei vertikalen Glyphen (Kerben), im Zentrum zwei und an den Ecken jeweils ein Halbglyph. Die Glyphen waren im Schnitt meist leicht stumpfwinklig, später auch rechtwinklig. Bekrönt wurden die Triglyphen, ebenso wie die Metopen, von einer einfachen Faszie (Leiste). Die Metopen waren meist einfache Platten, konnten aber auch mit Reliefs versehen werden. Der Architrav hatte ebenfalls eine durchgehende obere Leiste, und dazu, nur im Bereich der Triglyphen, eine Regula, d. h. eine weitere, etwas niedrigere Leiste, an der sechs Guttae (konische Tropfen) angearbeitet waren. Das Geison, d. h. das umlaufende Gesims, war durch Mutuli (Nagelplatten) gegliedert, die ebenfalls den Rhythmus des Frieses wiederholten. Die Mutuli waren üblicherweise mit drei Reihen zu je sechs Guttae verziert. Die vertieften Teile des Gesims zwischen den Mutuli werden als Viae bezeichnet. Der Wechsel von Mutuli und Viae erfolgte so, dass jedem Triglyphen ein Mutulus entsprach, jeder Metope ein Mutulus und zwei Viae. Im Gegensatz zum Horizontalgeison war die Unterseite der Giebelgeisa nicht ornamentiert, sondern als einfache Traufnase ausgebildet. Die Stirn der Geisa war in der Regel mit einem schmalen Kyma bekrönt. Die Sima über dem Gesims war – wie im Ionischen – kein Teil der Ordnung.

Abb. 2.2: Dorische Ordnung (Adler and Curtius 1892, Tf. 26, modifiziert).

Zu den Ordnungen gehörten neben den beschriebenen Formen der Bauglieder von Stützenstellungen auch bestimmte Formen der Ausbildung von freistehenden Mauerzungen. Sie wurden jeweils seitlich durch vorspringende Leisten verstärkt, im Ionischen mit gleicher Tiefe, im Dorischen asymmetrisch, wobei die schmalere Leiste der Außenseite der Mauerzunge zugeordnet war. Durch diese verstärkenden Leisten lief die Mauer in eine Art von Pfeiler aus, der als Ante bezeichnet wird. Bekrönt wurde die Ante in beiden Ordnungen wie eine Säule von einem je eigenen Kapitelltypus, der der rechteckigen Form des Antenpfeilers entsprach. Im Sockelbereich von Wänden und als oberer Wandabschluss wurden oft profilierte Leisten verwendet, sog. Kymatien, wobei ionische und dorische allerdings relativ frei eingesetzt wurden, häufig kombiniert mit dem sog. lesbischen Kyma (einer Art Blattwelle). 110

Der strukturelle Unterschied zwischen den beiden Ordnungen im Bereich der Stützenstellungen besteht darin, dass im Dorischen die Gebälkformen durch ihre horizontale Gliederung einen Rhythmus haben, der auf die Säulenstellung Bezug nimmt. Daraus ergaben sich für den Bauentwurf spezifische Anforderungen und Probleme, die in der ionischen Ordnung mit ihrer ungegliederten, bandförmigen Ornamentik nicht auftraten (s. u.). Als System betrachtet, hat die dorische Ordnung daher eine höhere Komplexität, und war für entwerfenden Architekten entsprechend die anspruchsvollere Aufgabe. Umgekehrt war die Ausbildung der Formen der Bauteile im Ionischen differenzierter, und forderte entsprechend mehr Können auf Seiten der Steinmetzen und mehr Arbeitsaufwand.

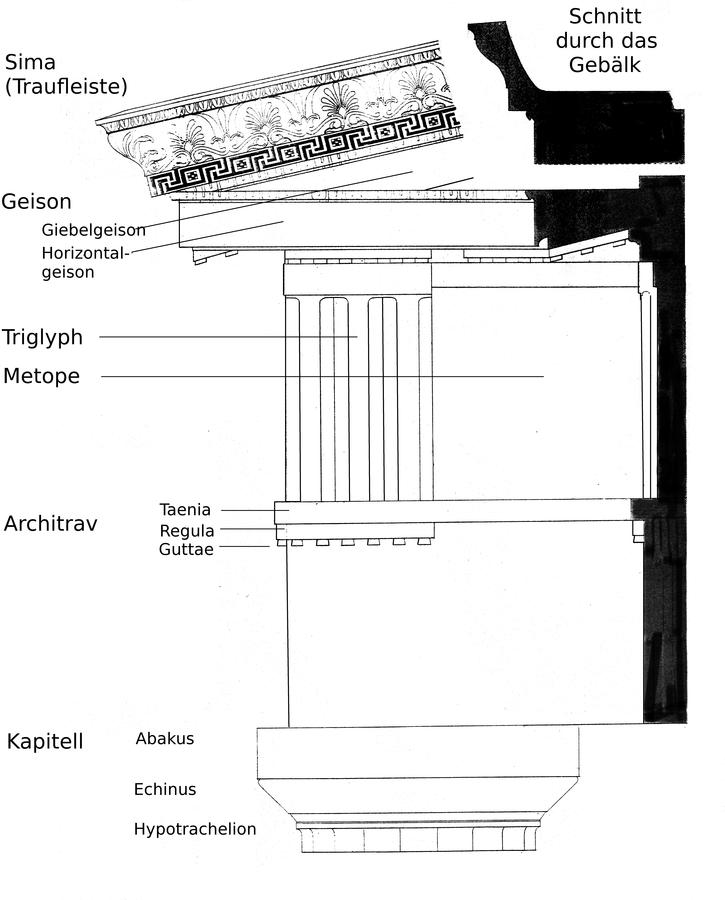

Abb. 2.3: Moderne Stützenstellung aus Holz mit Angabe der entsprechenden Termini der antiken griechischen Architekturordnungen (W. Osthues).

Die Ausbildung der elementaren Formen beider Ordnungen lässt sich historisch nicht mehr nachvollziehen, denn sie sind auch an den ältesten der erhaltenen Resten von Steinbauten bereits gültig ausgebildet. Sicher ist nur, dass es sich nicht um Übernahmen aus älteren Kulturen des östlichen Mittelmeers

Was sich hingegen auf Basis einer Vielzahl empirischer Befunde beobachten lässt, ist die weitere Entwicklung der Ordnungen. Dazu zählt in erster Linie die schon angesprochene Beschränkung der Freiräume bei der Ausgestaltung der Formen in klassischer Zeit. Das ist allerdings nicht mit einer Standardisierung gleichzusetzen, denn trotz der strikten Ähnlichkeit der Bauteile ist es in Griechenland

In hellenistischer Zeit verloren die Ordnungen, in allerdings begrenztem Umfang, an Verbindlichkeit. Die Vermischung der Elemente beider Ordnungen innerhalb von Säulenstellungen tritt allerdings nie an Ringhallentempeln auf, die vielleicht durch ihre sakrale Bedeutung stärker als andere Gebäudetypen den kanonischen Ordnungen verpflichtet waren. Vereinfachungen von Formen sind jedoch auch dort zu beobachten.119 Die wichtigste fassbare Entwicklung innerhalb der Ordnungen betraf jedoch nicht die Grundform der Bauglieder, sondern ihre Proportionen. Die Formen der ältesten Säulenstellungen waren stets massiv, um nicht zu sagen, wuchtig ausgebildet,120 was vielleicht mit der mangelnden Erfahrung hinsichtlich der Belastbarkeit des Steinmaterials zu Beginn des Monumentalbaus zusammenhängt. Umgekehrt findet man am Ende der Entwicklung, im Hellenismus, schlanke Säulen und leichte Gebälke, mit denen man sicherlich die tatsächliche Belastungsgrenze von Stütze-Gebälk-Systemen in Stein erreicht hatte. Beide geschilderten grundlegenden Tendenzen, die lange Zeit zunehmende Verbindlichkeit der Ordnungen und die immer gestreckteren Proportionen, gelten jedoch nicht absolut, so dass Datierungen nicht immer darauf gegründet werden können. Das illustriert das Beispiel des kleinen Tempels von Kardaki

Dass zwei so restringierende Architekturordnungen ihre dominierende Stellung fast ein halbes Jahrtausend lang behaupten konnten, erklärt sich paradoxerweise durch ihre Flexibilität: Ihre technische Struktur als Stütze-Gebälk-Systeme war für fast alle Bauaufgaben und Gebäudetypen der Griechen verwendbar. Da die Formen der Bauglieder, obwohl ursprünglich dem Bereich der Sakralarchitektur zugeordnet, keinen direkten Bezug zum Kultus hatten, konnte man gleichsam mit Selbstverständlichkeit auf sie zurückgreifen, als man begann, auch öffentliche Bauten monumental auszugestalten. Die Profanisierung der ‚Würdeformen‘ (W. Hoepfner) gestattete es den hellenistischen Monarchen und Einzelherrschern, sie an ihren Palästen (die es zuvor nicht gab) zu verwenden, und dadurch angeregt fanden die Ordnungen schließlich Eingang in die Sphäre der luxuriösen privaten Peristylhäuser. Selbst in die ‚Unterwelt‘ drangen die Ordnungen ein, denn ebenfalls aus hellenistischer Zeit finden sich vor allem in Makedonien

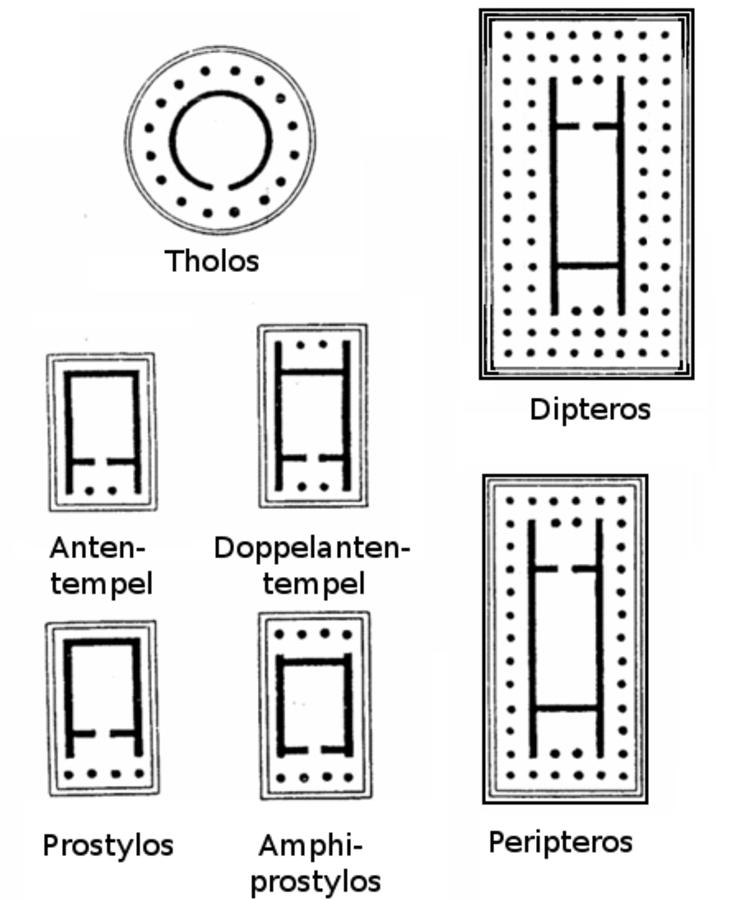

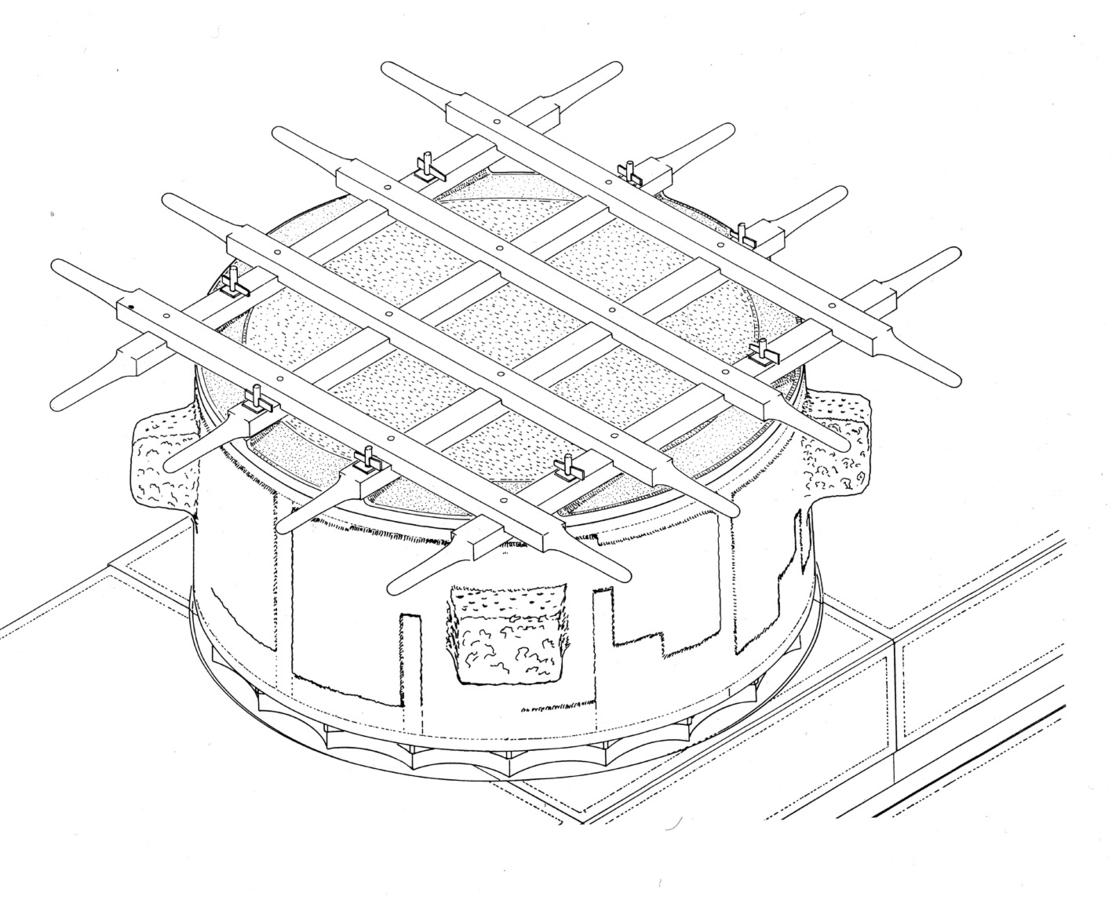

Abb. 2.4: Grundrissformen griechischer Tempeltypen (W. Osthues).

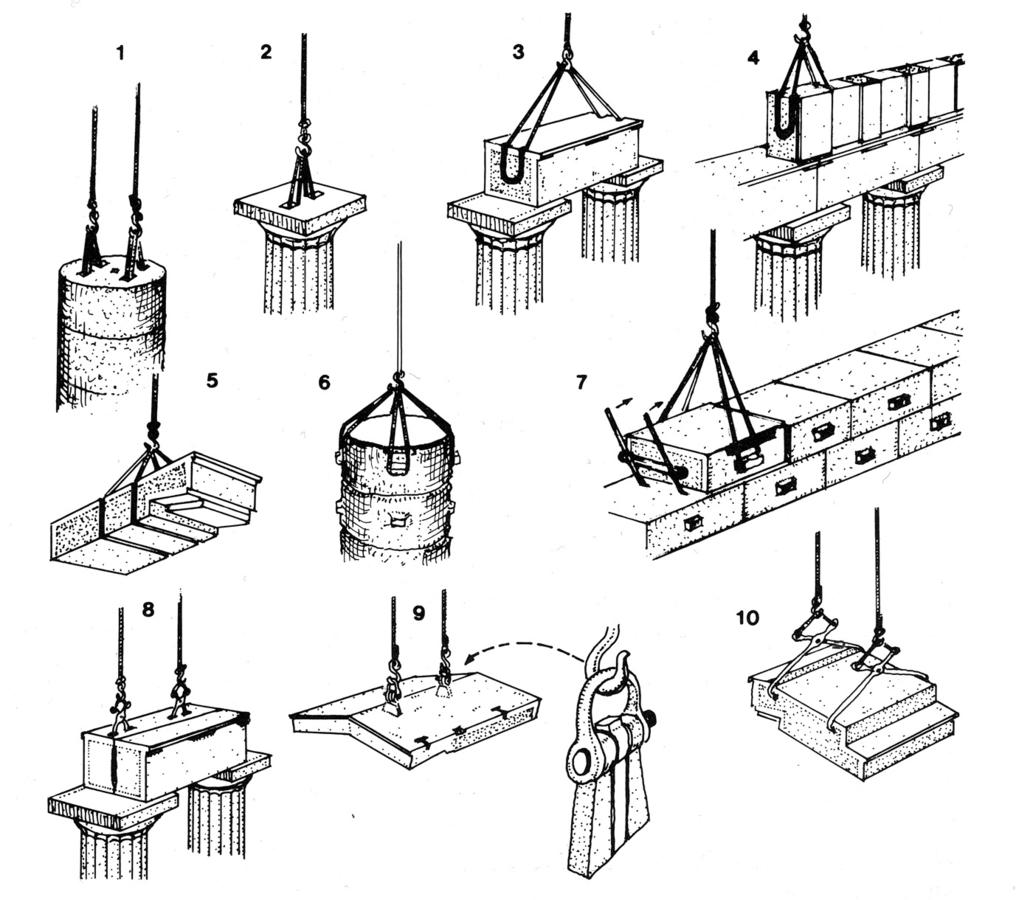

Das technische Potential der Ordnungen als Stütze-Gebälk-Systeme wird daran deutlich, dass alle in der Epoche neuen Gebäudetypen ohne fundamentale technische Neuerungen auskommen konnten. Die Ordnungen bildeten geradezu eine Art von Baukasten, in dem alles zu finden war, was man brauchte. Wenn man etwa die Propyläen, die große Toranlage am Eingang zur Athener Akropolis genau betrachtet, wird man dort praktisch kein einziges Bauteil finden, dass nicht auch – mit anderer Dimensionierung – am Parthenon vorkommt. Im selben Sinne ließe sich aus den Baugliedern eines Ringhallentempels eine Risalit-Stoa, eine Säulenhalle mit monumentalem Eingang, zusammensetzen. Eine Tholos, d. h. ein Rundtempel, unterscheidet sich im Querschnitt in keiner Weise von einem Peripteros.123 Teilweise sind die Gebäudetypen direkte Kombinationen von Grundrissen unterschiedlicher Gebäudetypen. Ein Peripteros, seiner Ringhalle entkleidet, ergibt einen Anten- oder Doppelantentempel (Abb. 2.4). Eine Ringhalle, nach innen gewendet, ergibt ein Peristyl (einen Säulenhof), wie man ihn in kleinerer Form von den Säulenhöfen luxuriöser Privathäuser kennt und in größeren Dimensionen von den Agorai, den öffentlichen Platzanlagen im Zentrum von Städten. Was hier nur zur hypothetischen Veranschaulichung der universellen Verwendbarkeit der Bauglieder der Architekturordnungen angeführt worden ist, war in der Antike übrigens durchaus eine reale Option, denn bedingt durch den Verzicht auf Bindemittel wie Mörtel im griechischen Werksteinbau124 konnten Bauten abgetragen und an anderer Stelle neu errichtet werden.125 Häufig wurden Hallenbauten abgetragen und deren Bauglieder an anderen Gebäuden weiterverwendet.126 Auch die Römer haben nach der vollständigen Eroberung Griechenlands wiederholt Säulenstellungen abgetragen und in ihrer Hauptstadt an öffentlichen Plätzen oder in Privathäusern wiederverwendet.127

Die Beschränkung der griechischen Bautechnik auf Stütze-Gebälk-Systeme hat die Entwicklungsmöglichkeiten der griechischen Architektur allerdings gleichwohl auch beschränkt. Das gilt vor allem für die maximale lichte Breite von Räumen, die ohne Innenstützen kaum zwölf Meter überschritten hat. Man braucht in diesem Zusammenhang nur darauf zu verweisen, welche enormen neuen Möglichkeiten des Bauens den Römern der Einsatz von gemauerten oder gegossenen Gewölben erschlossen hat.128 Interessanterweise ist die Grenze, die die Verwendung von Stütze-Gebälk-Systemen den griechischen Architekten gesetzt hat, keineswegs absolut in dem Sinne, dass Wölbtechniken den Griechen nicht bekannt gewesen wären. Keilsteintechnik für Bogen und Gewölbe sind nachweislich spätestens ab der Mitte des 4. Jahrhunderts in Griechenland

2.3.2 Die Probleme des Grundrissentwurfs der Ringhallentempel

Die beiden Architekturordnungen bestanden im Kern aus zwei Komponenten: dem seit dem Neolithikum bekannten Konstruktionsprinzip von Stütze und Gebälk, und einem genuin griechischen Arsenal von Formen, die das Aussehen von Stütze und Gebälk bestimmten. Wie kompliziert, und teilweise fast verworren die Diskussion um die griechischen Entwurfsverfahren im Einzelnen auch immer sein mag, so hat sie doch eines zweifelsfrei gezeigt: Die griechischen Architekten haben aus diesen Architekturordnungen Systeme entwickelt, innerhalb derer die Dimensionierungen nahezu aller Bauglieder in Abhängigkeitsbeziehungen zu einander stehen. Die Entwurfsdiskussion versucht im Kern nichts anderes, als diese Abhängigkeitsbeziehungen an den Ergebnissen der Bauaufnahmen, also der modernen Vermessung der Bauten, nachzuvollziehen. Ein Entwurf oder eine bestimmte Methode des Entwerfens gilt dann als gesichert, wenn angegeben werden kann, wie der Architekt das System interpretiert hat, d. h. ausgehend von welchen primären Größen er die weiteren Größen durch welche Formen der Ableitung bestimmt hat, und wie er dabei mit bestimmten, innerhalb der Ordnungen gegebenen Systemzwängen umgegangen ist.

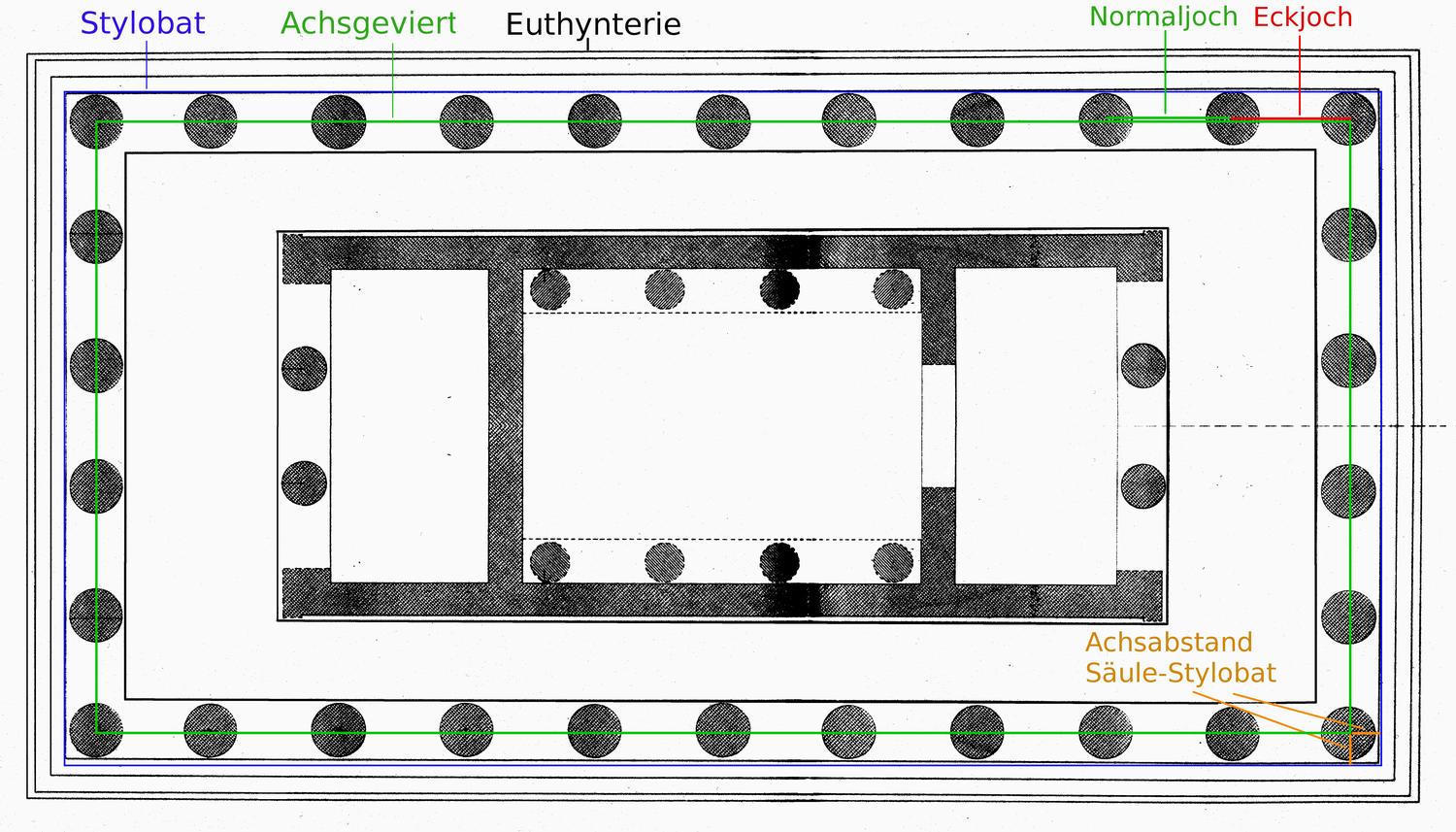

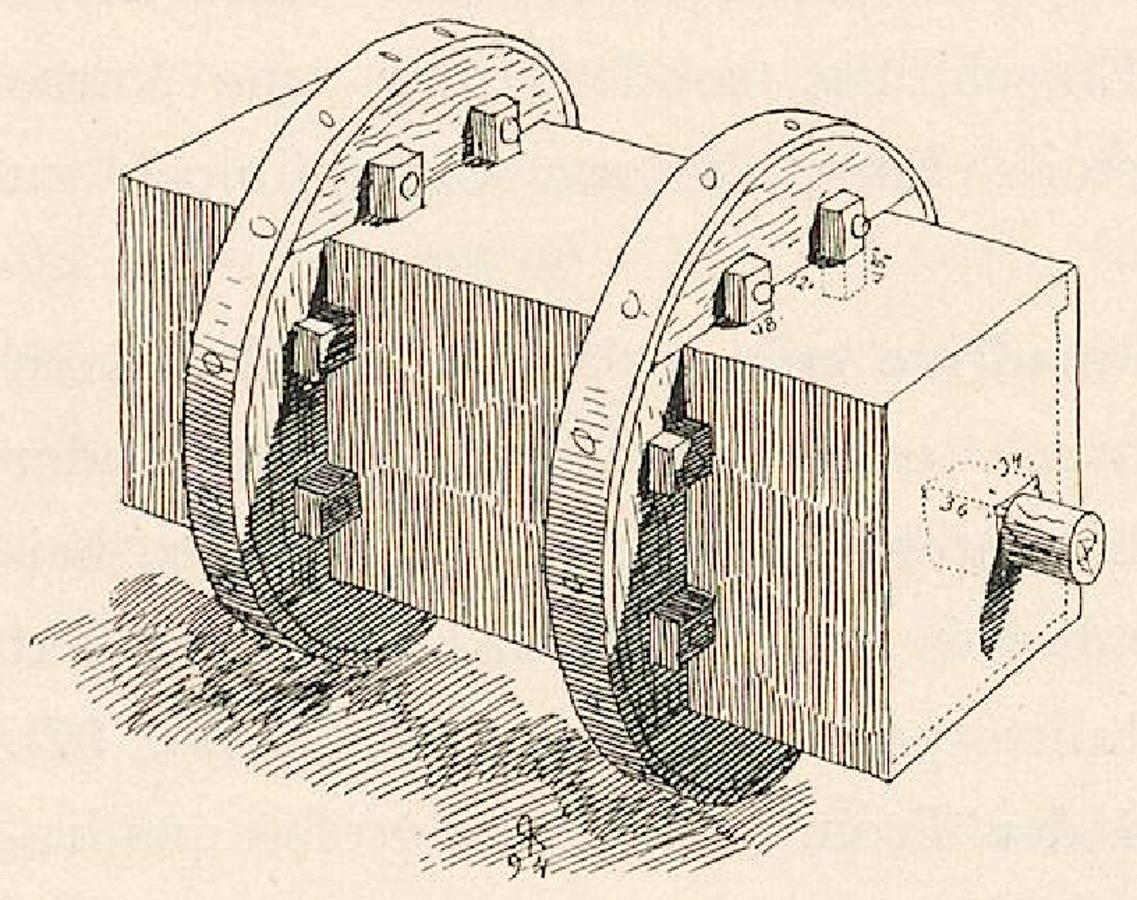

Abb. 2.5: Grundriss eines dorischen Peripteraltempels (Adler and Curtius 1892, Tf. 24, ergänzt und modifiziert).

Die Diskussion um den griechischen Bauentwurf konzentriert sich sehr weitgehend auf den Typus des Ringhallentempels, und dort wiederum vor allem auf den dorischen Peripteros.130 Das hängt damit zusammen, dass kein anderer Gebäudetypus in allen Epochen gleichermaßen und in hinreichend großer Zahl gebaut worden ist, was Voraussetzung dafür ist, die Entwicklung der Entwurfsverfahren vergleichend analysieren zu können.

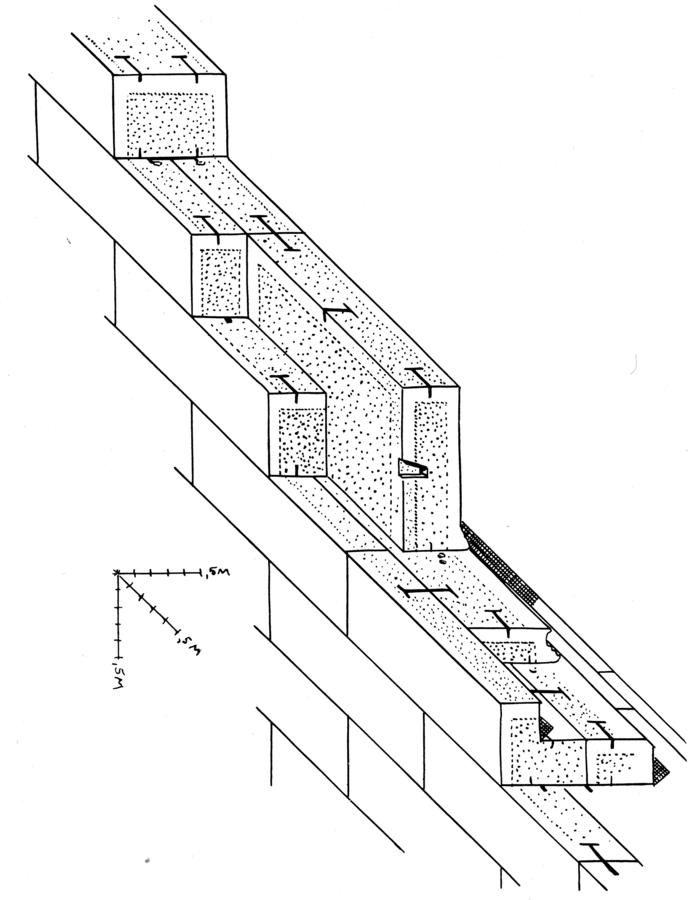

Die Grundrisse fast aller Peripteraltempel kann man als eine Kombination von Rechtecken beschreiben, die ineinander verschachtelt sind. Für die Ringhalle sind das die folgenden (Abb. 2.5): die Euthynterie als Oberkante des Fundaments, die Unterstufe und die mittlere Stufe,131 der Stylobat bzw. die Oberstufe, auf der die Säulen stehen, und das Achsgeviert als (gedachte) Verbindung der Mittelpunkte der Ecksäulen. Die genannten Rechtecke haben bei vielen archaischen und bei fast allen klassischen und späteren Peripteroi umlaufend absolut gleiche Abstände. So sind an Fronten und Flanken die Auftritte der Stufen gleich tief, die Säulen stehen jeweils gleich weit entfernt von der Stylobatkante usw. (siehe Abb. 2.5, dort angegeben für den Abstand Ecksäule-Stylobatkante).132 Diese identischen Abstände bedeuten nun aber, dass trotz des identischen Mittelpunkts die Proportionen der Rechtecke nicht exakt gleich sein können. Die Proportionen aller Rechtecke wären nur dann dieselben, wenn Länge und Breite jeweils um einen anteilig oder proportional gleichen, nicht aber um einen absolut gleichen Betrag vergrößert oder verkleinert worden wären. Die äußeren Rechtecke sind daher stets etwas gedrungener proportioniert als die inneren. Dieser Sachverhalt hatte erhebliche Konsequenzen für den Entwurf einer Ringhalle mit umlaufend einheitlicher Säulenstellung.

Es ist heute weitgehend unumstritten, dass der Ausgangspunkt der Entwürfe früher Ringhallentempel die Festlegung der Maße für Länge und Breite des Stufenbaus war, und zwar so, dass Länge und Breite in einem ganzzahligen proportionalen Verhältnis zu einander standen. Diese Vorgehensweise lag gewissermaßen in der Natur der Sache selbst. Der Architekt musste bei Baubeginn als erste konkrete Entwurfsentscheidung Länge und Breite des Stufenbaus angeben, damit die entsprechend bemessenen Fundamente gelegt werden konnten. Länge und Breite des Stufenbaus dabei in ein proportionales Verhältnis zu bringen, ergab sich aus dem Gebäudetypus. Jede umlaufende Säulenstellung hat eo ipso ein ganzzahliges proportionales Verhältnis von Fronten zu Flanken durch die jeweilige Anzahl der Säulen: Bei x Säulen an der Front und y Säulen an den Flanken folglich

. Damit die vorgesehene Zahl von Säulen an Fronten und Flanken später auf dem Stufenbau Platz finden konnten, lag es daher nahe, den Stufenbau entsprechend wie

. Damit die vorgesehene Zahl von Säulen an Fronten und Flanken später auf dem Stufenbau Platz finden konnten, lag es daher nahe, den Stufenbau entsprechend wie

zu proportionieren. Also etwa: Stylobatlänge zu -breite wie

zu proportionieren. Also etwa: Stylobatlänge zu -breite wie

für einen Peripteros mit

für einen Peripteros mit

Säulen (

Säulen (

). Dass das Stylobatrechteck zum Ausgangspunkt des Entwurfs gemacht wurde und keines der anderen, oben genannten Rechtecke, lag einfach daran, dass frühe Peripteroi oft ohnehin nur zwei Stufen hatten. Der Grundgedanke einer solchen Vorgehensweise lässt sich demnach als Anwendung einer Formel beschreiben: ‚Stylobatproportion = Säulenverhältnis‘. Angewandt ist diese Formel unstreitig an einigen der frühesten Bauten, wie am Heraion von Olympia

). Dass das Stylobatrechteck zum Ausgangspunkt des Entwurfs gemacht wurde und keines der anderen, oben genannten Rechtecke, lag einfach daran, dass frühe Peripteroi oft ohnehin nur zwei Stufen hatten. Der Grundgedanke einer solchen Vorgehensweise lässt sich demnach als Anwendung einer Formel beschreiben: ‚Stylobatproportion = Säulenverhältnis‘. Angewandt ist diese Formel unstreitig an einigen der frühesten Bauten, wie am Heraion von Olympia Säulen hätte man die Achsweiten also durch 5 bzw. 14 Joche teilen müssen. Erklärend dafür darf man wohl annehmen, dass die frühen Baumeister deshalb nicht mit Achsgevierten und Jochen – wie oben für den Entwurf einer regelmäßigen Säulenstellung gefordert – kalkuliert hatten, weil ein solches Vorgehen ein grundlegend anderes Verständnis von der Anlage der Ringhalle erfordert hätte. Achsgeviert und Joch sind abstrakte planerische Größen, reine Abstandsmaße, keine realen Objekte wie Säulen und Stylobatkanten. Das Kalkulieren mit Planungsgrößen statt realen Objekten ist eine Abstraktion, zu der die frühen Baumeister sicher noch nicht vorgedrungen waren.

Säulen hätte man die Achsweiten also durch 5 bzw. 14 Joche teilen müssen. Erklärend dafür darf man wohl annehmen, dass die frühen Baumeister deshalb nicht mit Achsgevierten und Jochen – wie oben für den Entwurf einer regelmäßigen Säulenstellung gefordert – kalkuliert hatten, weil ein solches Vorgehen ein grundlegend anderes Verständnis von der Anlage der Ringhalle erfordert hätte. Achsgeviert und Joch sind abstrakte planerische Größen, reine Abstandsmaße, keine realen Objekte wie Säulen und Stylobatkanten. Das Kalkulieren mit Planungsgrößen statt realen Objekten ist eine Abstraktion, zu der die frühen Baumeister sicher noch nicht vorgedrungen waren.

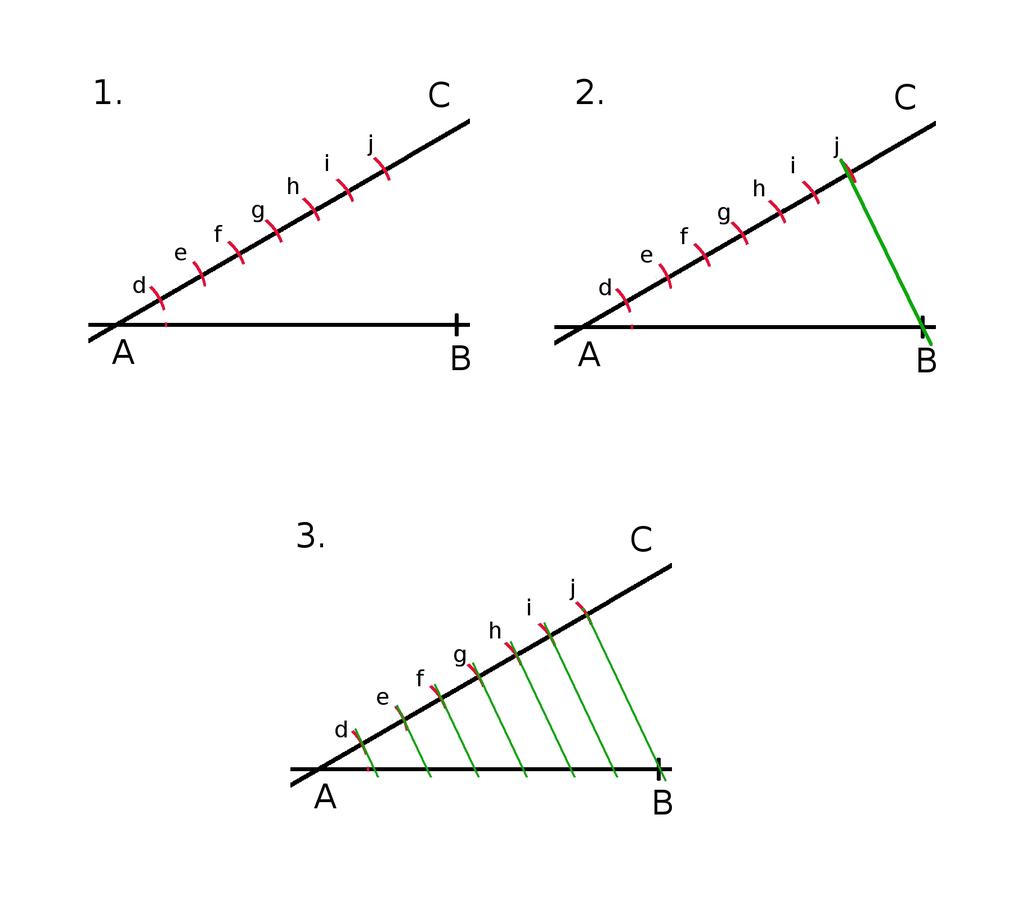

Man kann nun keineswegs unterstellen, dass die frühen Baumeister diese Jochdifferenzierung überhaupt als Fehler ihrer Entwürfe angesehen hätten. Das wurde allerdings in der Folgezeit offensichtlich so gesehen, denn bei jüngeren Bauten der archaischen Zeit ist die Jochdifferenzierung stets erkennbar reduziert, und bei den klassischen Ringhallentempeln vollkommen beseitigt. Als Entwurfsziel wird daher die Reduktion der Jochdifferenzierung von nahezu allen Forschern anerkannt. Über die Methoden, mit denen die Architekten geeignetere Stylobatproportionen bestimmten, besteht jedoch keine Einigkeit. Die Diskussion zeigt vielmehr grundsätzliche Auffassungsunterschiede hinsichtlich der Art des antiken Entwerfens. Die oben angeführte Vorgehensweise für die Bestimmung des Stylobatverhältnisses (‚Stylobatproportion = Säulenverhältnis‘) ist eine Formel, bei der die Stylobatlänge zu kurz gerät, so dass dort die Säulen gedrängter stehen als an der Front. Einige Forscher nehmen nun an, dass die Architekten das Prinzip, die Stylobatproportion aus dem Säulenverhältnis anhand einer Formel abzuleiten, niemals aufgegeben, sondern lediglich optimiert hätten. Das Ziel der Optimierung wäre also eine Variante der Formel, die längere Flanken ergibt, so dass auf den Langseiten genügend Raum ist, um die Säulen in annähernd gleichem Abstand aufzustellen wie an den Fronten. Konkret bedeutet das folgendes für das obige Rechenbeispiel mit

Säulen: Die obige Formel ergibt

Säulen: Die obige Formel ergibt

bzw.

bzw.

bzw.

bzw.

. Für ein einheitliches Joch wäre eine gestrecktere Proportion von etwa

. Für ein einheitliches Joch wäre eine gestrecktere Proportion von etwa

erforderlich gewesen.134 Diese gestrecktere Proportion ließ sich annähernd durch eine einfache Modifikation der alten Formel ermitteln. Der Grundgedanke dabei war einfach folgender: Wenn bei der alten Formel die Langseite zu kurz geriet, die Säulen dort entsprechend zu dicht stehen würden, dann ließ man dort eine Säule weg, wodurch die verbleibenden Joche größer ausfielen, und damit den Frontjochen ähnlicher waren. Die alte Formel konnte so beibehalten werden, nur dass mit einer Säule mehr gerechnet wurde, als an den Langseiten errichtet wurden. Das bedeutet für das Beispiel mit

erforderlich gewesen.134 Diese gestrecktere Proportion ließ sich annähernd durch eine einfache Modifikation der alten Formel ermitteln. Der Grundgedanke dabei war einfach folgender: Wenn bei der alten Formel die Langseite zu kurz geriet, die Säulen dort entsprechend zu dicht stehen würden, dann ließ man dort eine Säule weg, wodurch die verbleibenden Joche größer ausfielen, und damit den Frontjochen ähnlicher waren. Die alte Formel konnte so beibehalten werden, nur dass mit einer Säule mehr gerechnet wurde, als an den Langseiten errichtet wurden. Das bedeutet für das Beispiel mit

Säulen eine Stylobatproportion wie

Säulen eine Stylobatproportion wie

. Damit lag man schon nahe am Sollwert von

. Damit lag man schon nahe am Sollwert von

für eine Säulenstellung ohne Jochdifferenzierung. J. J. Coulton hat für einige westgriechische Bauten eben diese Vorgehensweise als Planungsregel

für eine Säulenstellung ohne Jochdifferenzierung. J. J. Coulton hat für einige westgriechische Bauten eben diese Vorgehensweise als Planungsregel

Nach Coulton wurde in nacharchaischer Zeit mit noch weiter optimierten Formeln entworfen. Ihm zufolge ging man dabei allerdings nicht mehr vom Säulenverhältnis, sondern vom Joch und Jochverhältnis aus, berechnete daraus aber wiederum formelhaft die adäquaten Stylobatmaße. Das Joch an den Anfang des Entwurfs zu stellen, hat einen ganz einfachen Grund. Wenn man ein einheitliches Jochmaß an Fronten und Flanken erreichen wollte anstelle der Jochdifferenzierung, dann war der einfachste Weg, diese einheitliche Normaljoch zu Anfang des Entwerfens endgültig festzulegen. Das bedeutete allerdings, dass die Maße für den passend bemessenen Stufenbau aus dem Joch abgeleitet werden mussten, also Fronten und Flanken nicht mehr, wie vorher üblich, die zuerst festzulegenden Größen des Entwurfs bleiben konnten. Konkret würde das folgendermaßen berechnet werden (‚later mainland rule‘): Festlegung des Jochs für Fronten und Flanken auf einen gemeinsames Maß (das sog. Normaljoch); anschließend Berechnung der Stylobatmaße durch Multiplikation des Normaljochs mit der Anzahl der Joche für Fronten bzw. Flanken plus einen Faktor x. Also in obigem Rechenbeispiel: bei

Säulen bzw.

Säulen bzw.

Jochen Stylobatmaße wie

Jochen Stylobatmaße wie

. Dabei ist

. Dabei ist

stets ein Bruchteil des Jochs. Coulton hat dafür verschiedene Werte vorgeschlagen, z. B.

stets ein Bruchteil des Jochs. Coulton hat dafür verschiedene Werte vorgeschlagen, z. B.

,

,

oder auch

oder auch

. Es sind darüber hinaus noch weitere Varianten vorgeschlagen worden, die formelhaft aus dem Säulenverhältnis abgeleitete Rechtecke zum Ausgangspunkt des Entwurfs machen, z. B. ‚Euthynterie-Proportion

. Es sind darüber hinaus noch weitere Varianten vorgeschlagen worden, die formelhaft aus dem Säulenverhältnis abgeleitete Rechtecke zum Ausgangspunkt des Entwurfs machen, z. B. ‚Euthynterie-Proportion

Säulenverhältnis‘.137

Säulenverhältnis‘.137

Zu der formelhaften Ableitung der Stylobatproportionen bzw. -maße gehört bei Coulton noch ein zweiter grundlegender Aspekt des griechischen Entwerfens, der direkt mit dem Konzept der Formeln zusammenhängt: Wenn nämlich geeignete Abmessungen des Stufenbaus allein anhand einer Formel (und ggfs. des Jochmaßes) zuverlässig berechnet werden konnten, dann konnte auf Basis dieser wenigen Daten bereits mit der Errichtung des Stufenbaus begonnen werden, bevor noch weitere Teile des Baus durchgeplant worden wären. Coulton hat diese These vom ‚incomplete preliminary planning‘, angeregt durch die Arbeit von Bundgaard (1957) über den attischen Architekten Mnesikles

Eine vollkommen andere Sicht der Entwicklung ist vor allem unter deutschen Bauforschern vorherrschend. Die Grundpositionen dieser Sichtweise sind bereits 1934 von Hans Riemann in seiner Dissertation formuliert worden. Sie unterscheiden sich von den Auffassungen Coultons vor allem in zwei wesentlichen Annahmen. Erstens wird davon ausgegangen, dass bei Baubeginn zumindest in allen Hauptdimensionen individuell ausgearbeitete Bauentwürfe vorgelegen hätten. Zweitens wird der Übergang zur klassischen Epoche grundsätzlich anders interpretiert, denn die Architekten hätten aus den Erfahrungen mit den älteren Entwurfsverfahren radikale Konsequenzen gezogen: Statt weiter anhand von Formeln nach Stylobatproportionen und -maßen zu suchen, die im Ergebnis doch nie ein exakt einheitliches Normaljoch zuließen, stellte man – wie auch Coulton annimmt – das Normaljoch an den Anfang des Entwurfs und berechnete daraus die entsprechenden Stylobatmaße. Auf diese Weise konnte, wie schon angegeben, das Normaljoch gar nicht verfehlt werden.138 Der Preis dafür war allerdings, dass die nunmehr als abgeleitete Größe bestimmten Stylobatmaße kein einfach proportioniertes Rechteck mehr ergaben. Bei solchen Entwurfsanalysen werden die Stylobatmaße der Bauten mit Normaljoch daher nicht mehr, wie bei den archaischen Bauten, als Schlüssel zur Dechiffrierung des Entwurfs angesehen, sondern als „gleichgültig und abgeleitet“.139 So hat beispielsweise H. Bankel (1993), der umfassend den Entwurf des jüngeren Aphaiatempels auf Ägina

An sich hätte sich bei den vom einheitlichen Joch ausgehenden Entwürfen immer mindestens ein einfach proportioniertes Rechteck ergeben, zwar nicht beim Stylobat, wohl aber beim Achsgeviert, denn Länge und Breite des Achsgevierts sind in diesem Fall ja stets Vierfache des Jochs als gemeinsamem Grundmaß. Im obigen Rechenbeispiel der Ringhalle mit

Säulen würden sich

Säulen würden sich

Joche ergeben, mithin ein Achsgeviert von

Joche ergeben, mithin ein Achsgeviert von

. Bei ionischen Ringhallen mit Normaljoch ist das auch der Fall. Da an dorischen Ringhallen die Eckjoche – aus Gründen, auf die noch zurückzukommen sein wird – meist um einen bestimmten Betrag verengt bzw. ‚kontrahiert‘ wurden, ging auch die Proportion des Achsgevierts bei dorischen Ringhallen wieder verloren. H. Riemann hat daher angenommen, dass die klassischen Bauten des Mutterlands stets in zwei Planphasen entworfen wurden: zunächst ohne Eckkontraktion, mit proportioniertem Achsgeviert, und anschließend umgearbeitet auf eine Version mit Eckkontraktion, und entsprechend ohne proportionertes Achsgeviert. Es ist allerdings evident, dass man die von Riemann angenommene erste Planphase mit proportioniertem Achsgeviert an einem erhaltenen Bau niemals nachweisen kann, da sie nicht ausgeführt wurde.

. Bei ionischen Ringhallen mit Normaljoch ist das auch der Fall. Da an dorischen Ringhallen die Eckjoche – aus Gründen, auf die noch zurückzukommen sein wird – meist um einen bestimmten Betrag verengt bzw. ‚kontrahiert‘ wurden, ging auch die Proportion des Achsgevierts bei dorischen Ringhallen wieder verloren. H. Riemann hat daher angenommen, dass die klassischen Bauten des Mutterlands stets in zwei Planphasen entworfen wurden: zunächst ohne Eckkontraktion, mit proportioniertem Achsgeviert, und anschließend umgearbeitet auf eine Version mit Eckkontraktion, und entsprechend ohne proportionertes Achsgeviert. Es ist allerdings evident, dass man die von Riemann angenommene erste Planphase mit proportioniertem Achsgeviert an einem erhaltenen Bau niemals nachweisen kann, da sie nicht ausgeführt wurde.

Man kann den klassisch-mutterländischen, vom Joch ausgehenden Entwurf als Paradigmenwechsel gegenüber dem archaischen, vom Stylobat ausgehenden Entwurf verstehen. Während die ältere Form des Entwerfens vom Stufenbau, gewissermaßen vom Ganzen, ausgeht, wird im jüngeren Verfahren ein einzelnes Element, eben das Joch, zum Ausgangspunkt gemacht. Oder anders gesagt: der ältere Entwurf verläuft von außen nach innen, der jüngere umgekehrt von innen nach außen. Vor allem aber ist das jüngere Verfahren in dem oben schon angesprochenen Sinn eine Abstraktion, denn hier folgt der Entwurfsprozess nicht mehr dem Bauprozess – also gleichsam der Reihenfolge der Fragen, die die Handwerker im Verlauf des Bauprozesses an den Architekten stellten, zuerst nach den Fundamentmaßen, dann den Stufenmaßen, dann der Säulenposition usw. – sondern der Entwurfsprozess sieht den Bau als ein Gesamtsystem, das von seinem zentralen Element her konstruiert werden muss.

Ein noch weiter gehender Schritt in die prinzipiell gleiche Richtung ist der Entwurf auf Basis eines Moduls. Der Abstraktionsgrad ist bei dieser Form des Entwerfens noch höher, denn während beim Joch-Entwurf ein zentrales Strukturelement des Baus, die Kombination zweier Säulen in einem fixierten Abstand, zum Ausgangspunkt der weiteren Planung gemacht wird, ist beim modularen Entwurf der Ausgangspunkt kein Architekturelement, sondern das Maß selber, eben der Modulus, der Ausgangspunkt. Er dient als universelle Einheit, mit der alle realen Bauglieder durch Teilung oder Multiplikation dimensioniert werden. Prägnante Beispiele für Grundrisse, die auf einem streng modular aufgebauten System basieren, sind Grundrisse, die ein dem Modul entsprechendes Raster zeigen. Zu ihnen gehört der spätklassische Athenatempel von Priene

Das modulare Entwurfsverfahren ist eines von zwei Entwurfsverfahren, die man auch jenseits der Bauten selbst belegen kann, denn es wird von Vitruv

2.3.3 Die Integration von Grund- und Aufriss

Grundsätzlich gab es für beide Ordnungen keinen Grund, den einmal beschrittenen Weg der Systematisierung auf die Grundrissebene zu beschränken, und in der Tat hatte man schon weit vor der Einführung des Normaljochs damit begonnen, die Entwürfe von Grund- und Aufriss zu integrieren. Das Mittel dazu war die Dimensionierung der Bauglieder. Ein zweifellos sehr altes Instrument, mit dem sich eine strukturierte Dimensionierung der Maße von Grund- und Aufriss – also die Verzahnung beider Planungsebenen – bewerkstelligen ließ, war die Verwendung von Proportionen. Sie lassen sich häufig an der Gesamtstruktur oder an zentralen Elementen der Strukturen nachweisen, etwa indem die Breite einer Säulenstellung in einfachem proportionalen Verhältnis zur Höhe der Säulenstellung steht. Für solche Beziehungen gibt es viele Varianten. Eine der häufiger zu findenden ist das Verhältnis von Joch zu Säulenhöhe, nicht selten

(bzw. 22

(bzw. 22

32). Auch bei der Säule selbst wird nicht selten der untere Durchmesser (gewissermaßen der Grundriss der Säule) im Verhältnis zur Höhe angegeben, wie auch von Vitruv

32). Auch bei der Säule selbst wird nicht selten der untere Durchmesser (gewissermaßen der Grundriss der Säule) im Verhältnis zur Höhe angegeben, wie auch von Vitruv

Proportionen waren zudem ein praktikables Instrument, um Entwurfsideen darzustellen und unter Fachleuten zu kommunizieren. Die Säulenstellungen vieler Bauten unterschieden sich ohnehin im Wesentlichen durch ihre Proportionen, und nur in sehr viel geringerem Maße durch Details bei der jeweiligen Ausbildung der Formen, die durch die Architekturordnungen zunehmend strikter vorgegeben waren. Folglich dürften Architekten eine recht genaue Vorstellung davon gehabt haben, welche Proportionen an den Bauten ihrer Zeit und welche an den älteren gewählt worden waren. Da sie die Bauten ständig vor Augen hatten, konnten sie sich sehr leicht ein Bild davon machen, welche Auswirkungen etwa die Änderung des Verhältnisses zwischen Säulenhöhe und Gebälkhöhe auf das Erscheinungsbild einer Fassade haben würde. Aus den gleichen Gründen verwendet heute noch die Bauforschung sehr häufig Proportionen als Instrument für den Vergleich von Bauentwürfen oder zur Identifikation von Bautraditionen, und nicht zuletzt als Mittel für die Datierung, da die Proportionierungen sich meist den Epochen zuordnen lassen. Man darf schließlich auch ziemlich sicher sein, dass die Proportionierung der einzelnen Bauglieder einen wesentlichen Teil der verlorenen Schriften griechischer Architekten ausgemacht haben, denn Vitruv

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass diese die Gesamtmaße bestimmenden Proportionen verkettet werden konnten mit den Dimensionierungen weiterer Bauglieder. So konnte die aus dem Joch abgeleitete Gesamthöhe des Gebälks durch weitere proportionale Festlegungen auch zur Binnengliederung des Gebälks herangezogen werden (Verhältnis der Höhen von Architrav, Fries und Geison). Nach dem Muster solcher Proportionsketten ist Vitruvs ionischer Tempelentwurf strukturiert.146 Die Verwendung von Proportionsketten führt bereits bei wenigen Schritten häufig zu Brüchen mit sehr großen Nennern. Einige Autoren haben daraus gefolgert, dass griechische Architekten fortgeschrittene Kenntnisse der Bruchrechnung gehabt haben müssten. Im letzten Kapitel dieses Beitrags wird darauf näher eingegangen. Dort findet sich auch eine Beispielrechnung.

Eine andere Form, Grund- und Aufrissentwurf miteinander zu verzahnen, war der schon angesprochene modulare Entwurf. Bei dieser Vorgehensweise ist die Integration von Grund- und Aufriss keine eigenständige Entwurfsentscheidung, sondern bereits in der Entwurfsmethodik verankert, denn wenn alle Entwurfsgrößen durch Teile oder Vielfache des Modulus dimensioniert werden, dann sind die Grund- und Aufrissmaße per se proportional mit einander verbunden. Man kann hier also nicht nur über den Grundriss, sondern auch über den Aufriss ein Raster legen, das aus dem Modul gebildet ist.

In der dorischen Architektur waren die Beziehungen zwischen Grund- und Aufriss wesentlich komplexer, denn dort gab es, anders als in der ionischen Architektur, strukturelle Bezüge zwischen Grund- und Aufriss jenseits der reinen Dimensionierung der Bauglieder. Diese Bezüge ergaben sich daraus, dass in der dorischen Ordnung zwei Gruppen von Baugliedern existierten, die diskrete Einheiten darstellten: die Säulenstellung mit ihrem Wechsel von Säule und Säulenzwischenraum (Interkolumnium), die den Grundriss bestimmt, und den Triglyphenfries des Gebälks mit seinem Wechsel von Triglyphen und Metopen, der zum Aufriss gehört. Bezüge zwischen diesen beiden Gliederungen waren schon weit vor der Einführung des Normaljochs etabliert worden. In der kanonischen Form des sog. Zwei-Triglyphen-Systems war der Triglyphenfries des Gebälks mit der Säulenstellung durch einen gemeinsamen Rhythmus synchronisiert, indem jeder Säule und jedem Interkolumnium jeweils ein Triglyph zugeordnet ist, also immer ein Triglyph über jeder Säule und ein weiterer zwischen den Säulen.

Auch wenn diese Zuordnung von Säulen und Triglyphen dem modernen Betrachter selbstverständlich erscheint, so war sie es doch nicht: Die Abstimmung der Position beider Elemente war ein eigener, bewusst vorgenommener Schritt, der weder von der dorischen Ordnung als ein System, noch historisch aus der älteren Holzarchitektur hervorging. Das veranschaulicht bereits das oben gezeigte Bild einer modernen Stützenstellung aus Holz (Abb. 2.3), denn dort ist die Lage die Deckenbalken keineswegs auf die Position der Stützen abgestimmt. In der Antike war es zunächst auch nicht anders, denn die Triglyphen waren anfangs tatsächlich relativ willkürlich, ohne Bezug auf die Säulenstellung auf dem Gebälk verteilt. Das zeigt noch der älteste der großen sizilischen Tempelbauten, der Apollontempel von Syrakus zueinander verhalten, bzw. das Joch zur Triglyphenbreite wie

zueinander verhalten, bzw. das Joch zur Triglyphenbreite wie

.147

.147

Hier zeigt sich nun aber die Eigendynamik der gewissermaßen nur erst begonnen Systematisierung: Solange die Joche an den Fronten breiter waren als an den Flanken, mussten auch die Triglyphen bzw. Metopen an Fronten und Flanken unterschiedlich breit ausfallen. Genauer gesagt, entweder waren die Triglyphen breiter, oder die Metopen, und dann war die

Proportion nicht realisierbar. Oder aber die Proportion wurde bewahrt, dann waren weder die Triglyphen- noch die Metopenbreiten einheitlich. Das war auch deutlich sichtbar, weil hier ein weiterer Zusammenhang wirkt: Architrav und Fries mussten aus konstruktiven Gründen gleich hoch sein, wie umlaufende Quaderschichten. Das Verhältnis von Höhe zu Breite der Triglyphen bzw. der Metopen musste daher unterschiedlich ausfallen: Bei umlaufend gleicher Frieshöhe waren über den kürzeren Jochen Triglyphen und Metopen jeweils schlanker als über den längeren Jochen. Diese Differenzen reproduzierten sich schließlich in den vom Fries abhängigen Gliederungen: Analog zu den unterschiedlichen Breiten von Triglyphen und Metopen an Fronten und Flanken mussten auch am Geison die Mutuli und Viae unterschiedlich bemessen werden, und ebenso die von der Triglyphenbreite abhängigen Regulae, und selbst die Zwischenräume zwischen den Tropfen der Regulae mussten unterschiedlich bemessen werden. Macht man sich alle diese Maß- und Proportionsunterschiede im Gebälk bewusst, die sich aus der Verschiedenheit der Joche an Fronten und Flanken ergaben, wird nachvollziehbar, woher der Impetus kam, nach Entwurfsverfahren zu suchen, die ein einheitliches Joch an allen Seiten ermöglichten. Die Systematisierung der Grundrisse im Sinne des Normaljochs war vermutlich sogar angestoßen durch die vielen Maß- und Proportionsunterschiede im Gebälk bzw. im Aufriss. In der ionischen Ordnung gab es keine vergleichbaren Abhängigkeiten zwischen Joch und Gebälkgliederung, weil ionische Gebälke nur kontinuierliche, nicht rhythmisierte Ornamentformen hatten (Faszien und Kymatien), die wie ein elastisches Band auf beliebige Jochmaße hin gedehnt oder gestaucht werden konnten.

Proportion nicht realisierbar. Oder aber die Proportion wurde bewahrt, dann waren weder die Triglyphen- noch die Metopenbreiten einheitlich. Das war auch deutlich sichtbar, weil hier ein weiterer Zusammenhang wirkt: Architrav und Fries mussten aus konstruktiven Gründen gleich hoch sein, wie umlaufende Quaderschichten. Das Verhältnis von Höhe zu Breite der Triglyphen bzw. der Metopen musste daher unterschiedlich ausfallen: Bei umlaufend gleicher Frieshöhe waren über den kürzeren Jochen Triglyphen und Metopen jeweils schlanker als über den längeren Jochen. Diese Differenzen reproduzierten sich schließlich in den vom Fries abhängigen Gliederungen: Analog zu den unterschiedlichen Breiten von Triglyphen und Metopen an Fronten und Flanken mussten auch am Geison die Mutuli und Viae unterschiedlich bemessen werden, und ebenso die von der Triglyphenbreite abhängigen Regulae, und selbst die Zwischenräume zwischen den Tropfen der Regulae mussten unterschiedlich bemessen werden. Macht man sich alle diese Maß- und Proportionsunterschiede im Gebälk bewusst, die sich aus der Verschiedenheit der Joche an Fronten und Flanken ergaben, wird nachvollziehbar, woher der Impetus kam, nach Entwurfsverfahren zu suchen, die ein einheitliches Joch an allen Seiten ermöglichten. Die Systematisierung der Grundrisse im Sinne des Normaljochs war vermutlich sogar angestoßen durch die vielen Maß- und Proportionsunterschiede im Gebälk bzw. im Aufriss. In der ionischen Ordnung gab es keine vergleichbaren Abhängigkeiten zwischen Joch und Gebälkgliederung, weil ionische Gebälke nur kontinuierliche, nicht rhythmisierte Ornamentformen hatten (Faszien und Kymatien), die wie ein elastisches Band auf beliebige Jochmaße hin gedehnt oder gestaucht werden konnten.

Das Eckproblem

Der Eckkonflikt war ein Symmetrieproblem in dem Sinne, dass das Eckjoch und das Normaljoch niemals völlig identisch sein konnten. Entweder für das Joch, oder für die Triglyphen- oder die Metopenbreite konnte das jeweilige Normalmaß nicht übernommen werden.148 Der Konflikt entstand durch die Unvereinbarkeit zweier Prinzipien, nämlich erstens dem Grundsatz, dass die Architrave stets breiter waren als die Triglyphen, und zweitens dem in der griechischen Architektur stets beachteten Grundsatz, dass ein dorischer Fries immer mit einem Triglyphen beginnen und enden sollte. Die Breite der Architrave war konstruktiv bestimmt, da sie das übrige Gebälk und große Teile der Dachlast tragen mussten. In der Regel hatten die Architrave eine Breite von etwa vier Zehnteln des Jochs, das sie überdecken. Die Breite der Triglyphen war hingegen rein formal festgelegt. Sie entsprach fast immer etwa zwei Zehnteln des Jochs, was sich wiederum aus der oben angesprochenen

Proportion von Triglyphen- zu Metopenbreite ergibt.149 Diese Differenz führte nun dazu, dass der Triglyph an der Ecke des Gebälks nicht – wie der Architrav unter ihm und die übrigen Triglyphen über den Säulen – in der Achse der Säule bzw. des Architravs platziert werden konnte, sondern nach außen versetzt werden musste (siehe Abb. 2.6). Der Konflikt ist ein klassisches Dilemma: Hätte man den Triglyphen über der Ecksäule in die Achse der Säule verschoben, hätte außen an den Triglyphen noch das Fragment einer Metope angefügt werden müssen, damit Fries und Architrav gleich lang gewesen wären. Ein solches Metopenfragment wurde jedoch niemals toleriert. Platzierte man den Triglyphen jedoch an der Ecke, ergab sich, wie auf der Abbildung dargestellt, ein Achsversatz zwischen Triglyphen- und Säulenachse.

Proportion von Triglyphen- zu Metopenbreite ergibt.149 Diese Differenz führte nun dazu, dass der Triglyph an der Ecke des Gebälks nicht – wie der Architrav unter ihm und die übrigen Triglyphen über den Säulen – in der Achse der Säule bzw. des Architravs platziert werden konnte, sondern nach außen versetzt werden musste (siehe Abb. 2.6). Der Konflikt ist ein klassisches Dilemma: Hätte man den Triglyphen über der Ecksäule in die Achse der Säule verschoben, hätte außen an den Triglyphen noch das Fragment einer Metope angefügt werden müssen, damit Fries und Architrav gleich lang gewesen wären. Ein solches Metopenfragment wurde jedoch niemals toleriert. Platzierte man den Triglyphen jedoch an der Ecke, ergab sich, wie auf der Abbildung dargestellt, ein Achsversatz zwischen Triglyphen- und Säulenachse.

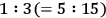

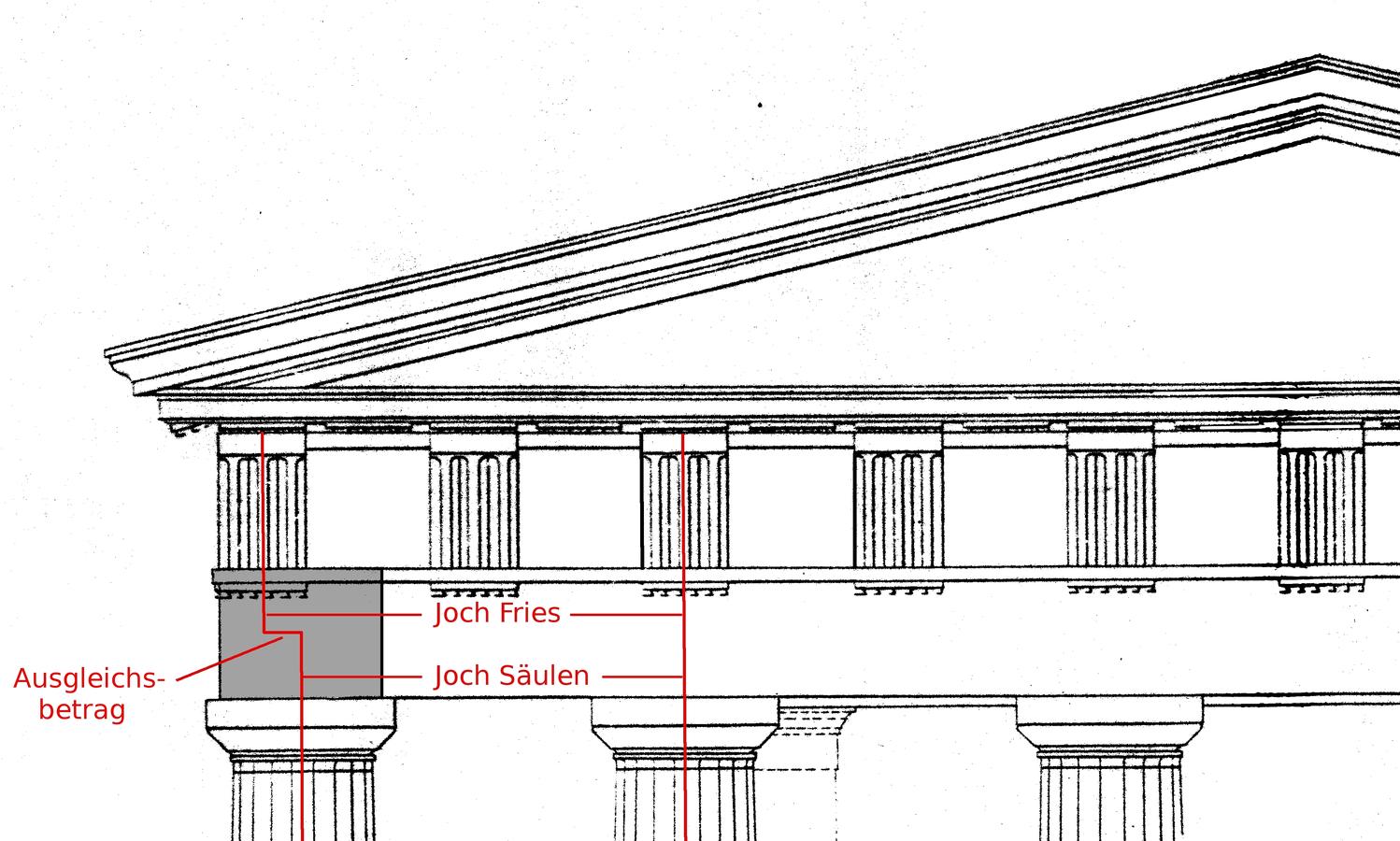

Abb. 2.6: Dorischer Eckkonflikt (Adler and Curtius 1892, Tf. 24, modifizierter Ausschnitt).

Dieser Achsversatz bedeutete, dass an der Ecke der Säulenstellung der Achsabstand der letzten beiden Säulen stets kleiner sein musste als der Achsabstand der Triglyphen über diesen beiden Säulen. Wenn die Achsabstände bzw. Säulenjoche alle gleich groß waren, so waren die Achsabstände der Triglyphen über dem Eckjoch größer als normal. Oder umgekehrt, wenn die Abstände der Triglyphen durchgehend einheitlich waren, dann waren die Achsabstände zwischen den Ecksäulen kleiner als normal (sog. Eckkontraktion). Natürlich war auch eine Kombination dieser beiden grundlegenden Vorgehensweisen möglich, d. h. eine Kombination aus Eckkontraktion und Dehnung der Achsabstände der Triglyphen über dem Eckjoch (Abb. 2.7).

Abb. 2.7: Übersicht über die Lösungen des dorischen Eckkonflikts (Osthues 2005).

Nahezu alle denkbaren Varianten, den Eckausgleich in der Säulenstellung und bzw. oder im Fries abzutragen, sind im Laufe der Zeit realisiert worden. Ihnen allen gemeinsam war allerdings, dass sie immer nur verschiedene Gestaltungen des Eckausgleichs darstellten, denn eine Lösung im Wortsinne, bei der an der Ecke der Säulenstellung überhaupt keine Unregelmäßigkeiten aufgetreten, war unter den oben angegebenen Bedingungen nicht möglich.150

Der Eckkonflikt ist war ein Entwurfsproblem, das, wie die Geschichte seiner Lösungen zeigt, die griechischen Architekten in erheblichem Umfang beschäftigt hat. So hat es über einhundert Jahre gedauert, bis die letzte der entwickelten Lösungen, die einfache Eckkontraktion, realisiert worden war.151 Auch danach wurde die Thematik offenbar weiter verhandelt, was daraus hervorgeht, dass keine der verschiedenen Lösungen sich jemals vollständig durchgesetzt hat. Einen ‚Schluss der Debatte‘ hat es also nie gegeben, obwohl er sozusagen beantragt wurde: Renommierte Architekten der späten Klassik und des Hellenismus wie Pytheos

Systematisch gesehen, war das Eckproblem kein ursprüngliches Problem der dorischen Ordnung selbst. Es war ein Problem, das sich erst aus dem immer weiter gesteigerten Anspruch auf Systematisierung ergab.

Hätte man nämlich, wie noch am Apollontempel in Syrakus

Konsequenzen für den Bauentwurf

Eine der oben erwähnten Lösungen für den Eckkonflikt, die sog. einfache Eckkontraktion, hat besondere Bedeutung sowohl für das antike Entwerfen selbst als auch für die oben schon skizzierte moderne Diskussion dieser Verfahren. Bei der einfachen Eckkontraktion wurde der Triglyphenfries vollständig aus normal bemessenen Triglyphen und Metopen gebildet. Der Ausgleichsbetrag wurde allein durch die Kontraktion des Eckjochs realisiert. Das Eckjoch musste dafür gegenüber dem Normaljoch exakt um den Betrag verkürzt werden, der sich aus der Differenz von Architrav- und Triglyphenbreite ergab. Wäre dieser Betrag verfehlt worden, hätte der Fehler im Triglyphenfries durch verlängerte oder verkürzte Metopen bzw. Triglyphen über dem Eckjoch ausgeglichen werden müssen. Der Fries wäre damit nicht mehr völlig regelmäßig gewesen.

Prinzipiell hatten die Architekten zwei Möglichkeiten, das Maß für die Verkürzung des Eckjochs zu bestimmen. Sie konnten dieses Maß anhand einer Formel berechnen, und zwar derselben Formel, die Richard Koldewey in seinem großen Werk über die westgriechischen Tempelbauten formuliert hat: {AB – TB}

. Das heißt, das Eckjoch musste um die halbe Differenz von Architrav- und Triglyphenbreite gegenüber dem Normaljoch verkürzt werden.154 Dass diese Formel in der Antike bekannt war, ist zwar nicht zu beweisen, aber keinesfalls unwahrscheinlich. Sie könnte in den leider vollständig verlorenen Schriften griechischer Architekten über ‚Symmetrien dorischer Tempel‘ enthalten gewesen sein. Die Lektüre solcher Architekturschriften für die Ausbildung zum Architekten wird bereits von Xenophon