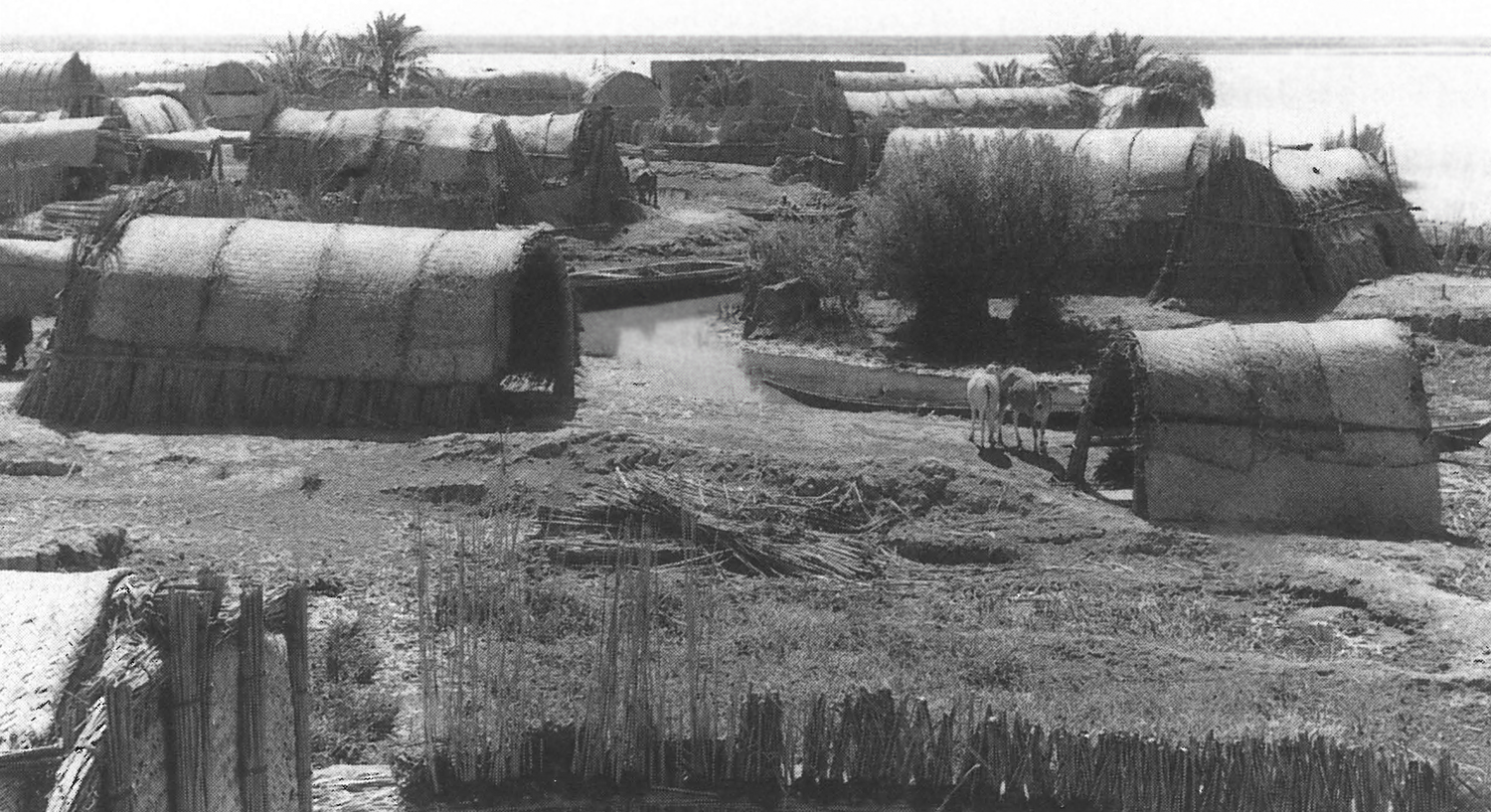

3.1 Einleitung

3.1.1 Naturräumliche Bedingungen

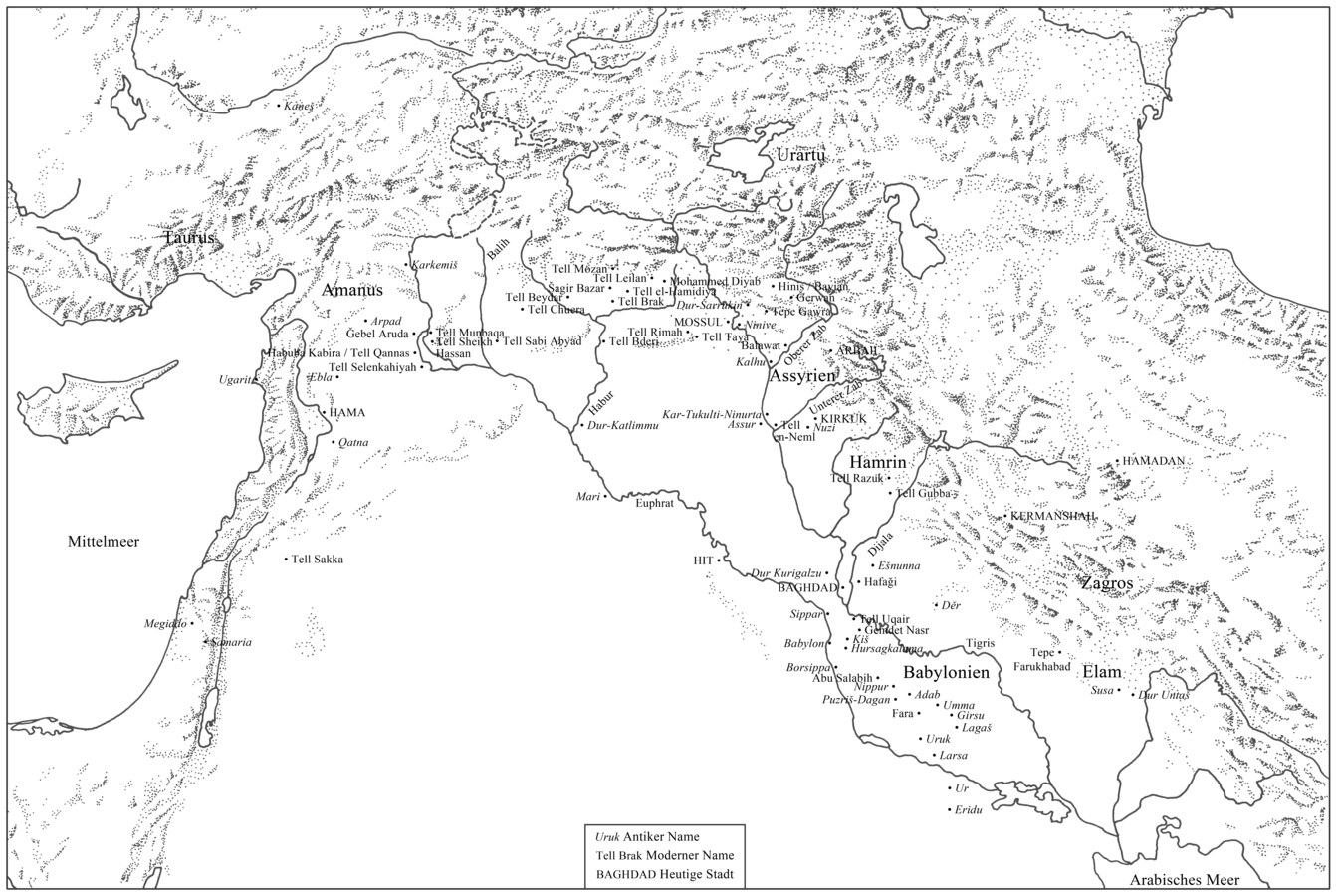

Abb. 3.1: Traditioneller Lehmziegelbau im syrischen Euphrattal

(Foto: Heinz Westphal).

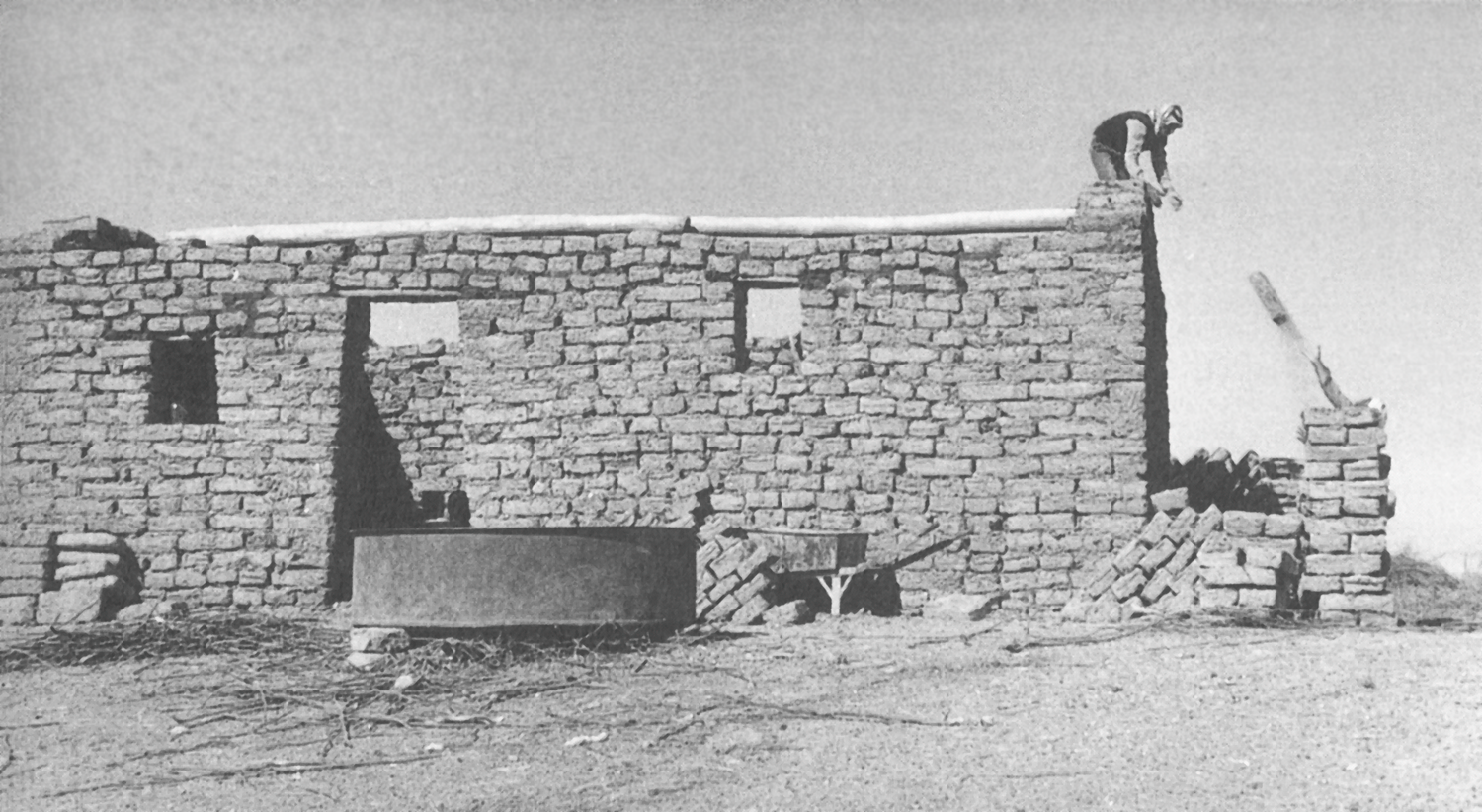

Abb. 3.3:

(Foto: Heinz Westphal).

Schilfbauten, die sich von solchen auf altorientalischen Bilddarstellungen kaum unterscheiden, sind bis in die Gegenwart vor allem in den unzugänglichen Sumpflandschaften am Zusammenfluss von Euphrat

3.1.2 Historischer Rahmen und Gesellschaftsstrukturen

Grundsätzlich ist bei einer Betrachtung des altorientalischen Bauwesens zu berücksichtigen, dass es – selbst wenn man sich auf die vorderasiatischen Kernlandschaften Mesopotamien

Das 4. Jahrtausend v. Chr. etwa ist, nachdem es über lange Zeit nur dörfliche Ansiedlungen und allenfalls etwas größere Zentralorte gegeben hat, in Süd

| Ubaidzeit | (5. Jt. v. Chr.) |

| Urukzeit | (4. Jt. v. Chr.) |

| Frühdynastische Zeit | (Anfang bis Mitte des 3. Jt. v. Chr.) |

| Akkadzeit | (24.–22. Jh. v. Chr.) |

| Ur III-Zeit | (spätes 22.–21. Jh. v. Chr.) |

| Isin-Larsa-Zeit | (ausgehendes 3. bis frühes 2. Jt. v. Chr.) |

| Erste Dynastie von Babylon | (1894–1595 v. Chr.) |

| Kassitische Zeit | (16.–12. Jh. v. Chr.) |

| Mittani-Zeit | (Mitte des 2. Jt. v. Chr.) |

| Mittelassyrische Zeit | (15.–11. Jh. v. Chr.) |

| Neubabylonische Zeit | (frühes 1. Jt. v. Chr.) |

| Neuassyrische Zeit | (10.–7. Jh. v. Chr.) |

| Spätbabylonische Zeit | (spätes 7.–6. Jh. v. Chr.) |

| Achämenidenzeit | (6.–4. Jh. v. Chr.) |

| Seleukidenzeit | (4.–2. Jh. v. Chr.) |

Tab. 3.1: Chronologische Übersicht zum Alten Orient.

Tab. 3.1: Chronologische Übersicht zum Alten Orient.

Schon bald entwickelten sich aus den städtischen Zentren kleinere Stadtstaaten, gekennzeichnet durch ein Wirtschaftssystem aus autonomen Tempel-, Palast- und Privathaushalten, und schließlich im späteren Verlauf des 3. Jahrtausend v. Chr. die ersten größeren Territorialstaaten, das Reich von Akkade sowie der Beamtenstaat der 3. Dynastie von Ur.8 Die zunehmende Erweiterung des geographischen Horizonts und der politischen Handlungsspielräume in jenen Jahrhunderten spiegelt sich in der in unterschiedlichen Quellen überlieferten Ausstattung der wichtigsten Heiligtümer mit Architekturelementen und Inventar aus exotischen, über große Entfernungen heran transportierten Materialien wider.9

Immer wieder folgten jedoch auch längere Perioden, in denen mehrere etwa gleich starke Zentren um die Macht konkurrierten, wie etwa während der Isin-Larsa-Zeit im frühen 2. Jahrtausend v. Chr., bis es dann schließlich einzelnen Dynastien gelang, erneut die Kontrolle über größere Teile des Zweistromlands

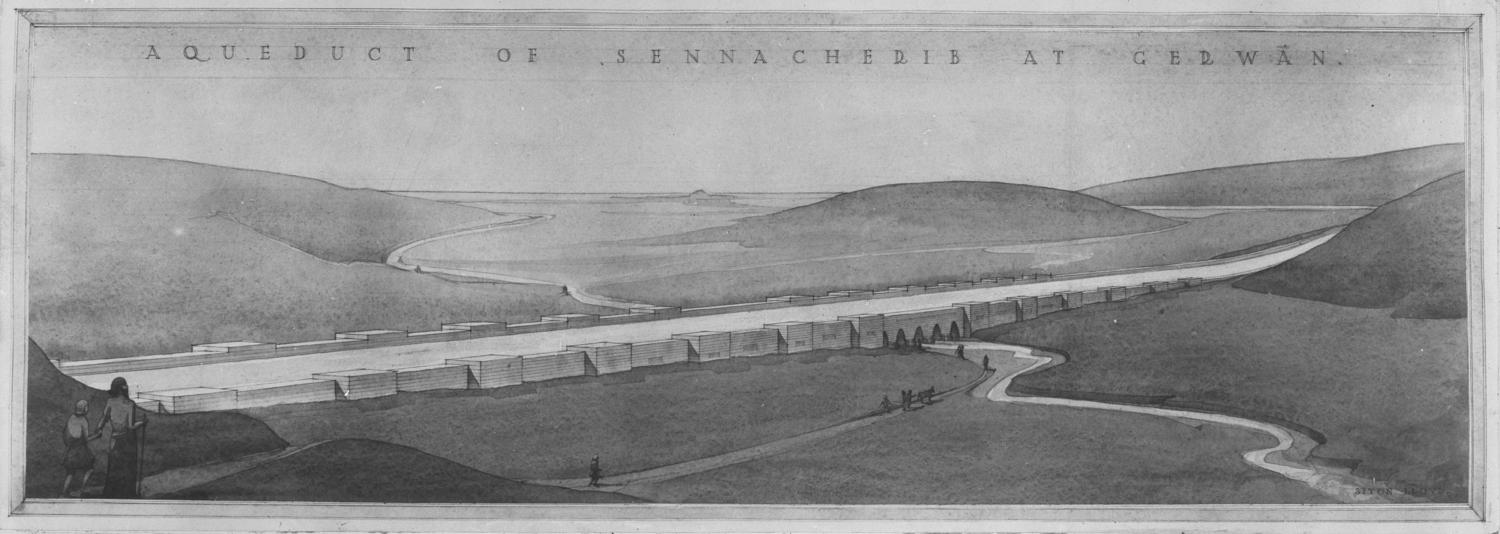

Das neuassyrische Großreich, dessen gewaltige Städtebauprojekte nur mit Hilfe des Einsatzes Tausender Kriegsgefangener und Deportierter aus den unterworfenen Gebieten realisiert werden konnten, erstreckte sich in der ersten Hälfte des 1. Jahrtausends v. Chr. zeitweise vom assyrischen Kernland bis nach Südostanatolien

Die durch die schriftlichen und archäologischen Quellen bezeugten Blütephasen einzelner Stadtfürstentümer, Reiche und Großreiche wie auch die meist weniger gut dokumentierten Verfallszeiten haben im stark von wirtschaftlichen Faktoren geprägten Bauwesen sehr häufig ihren unmittelbaren Niederschlag gefunden. So wird bspw. deutlich, dass gerade in Zeiten schwacher Zentralgewalt, ungeklärter Machtverhältnisse und politischer Wirren die Verantwortung für die Instandhaltung und den Wiederaufbau der Heiligtümer vielfach vom König auf die lokalen Autoritäten überging. Bauinschriften, die dies erweisen, liegen insbesondere für Babylonien aus den ersten Jahrhunderten des 1. Jahrtausends v. Chr. vor.13

3.1.3 Standard-Bauaufgaben und besondere Architekturleistungen

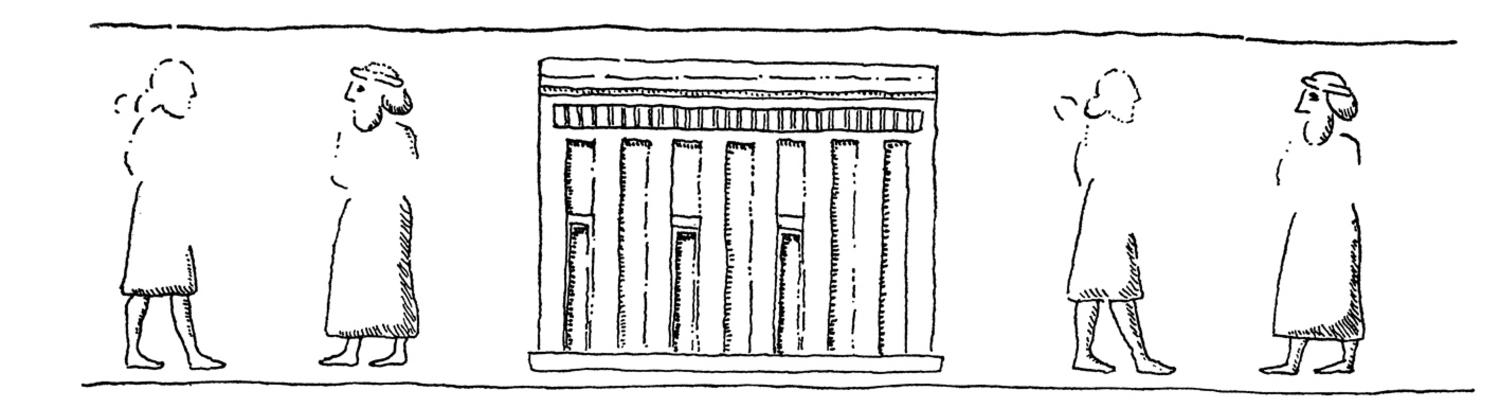

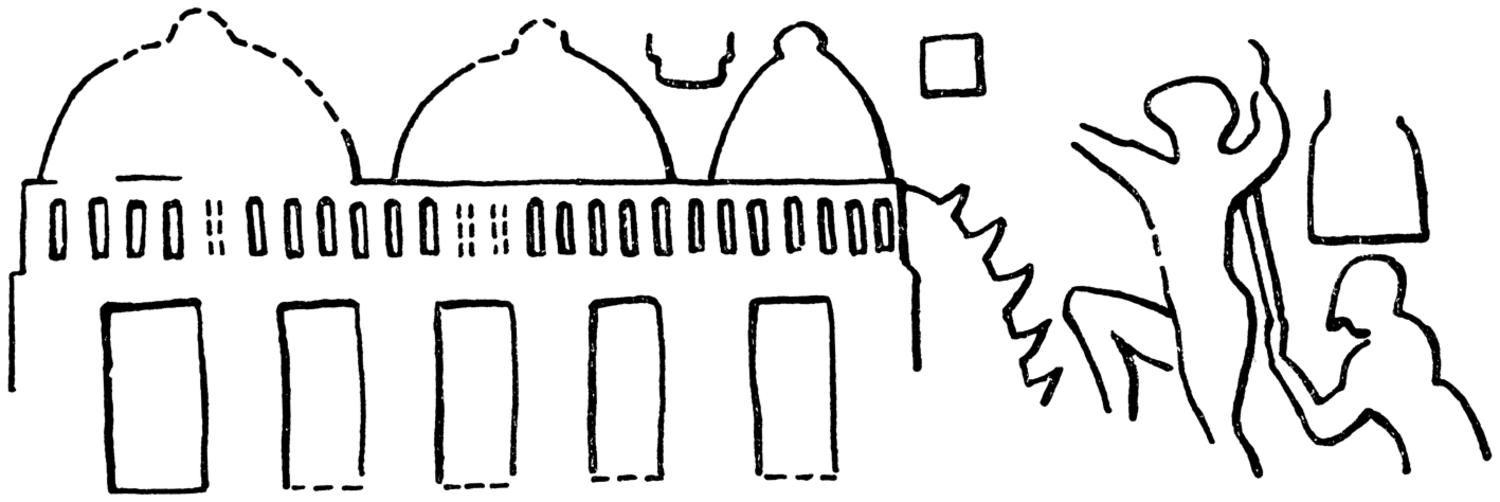

Dass dem Bauwesen in den altorientalischen Kulturen eine prioritäre Bedeutung zugekommen ist, bezeugen nicht zuletzt die zahlreichen Darstellungen von Bauten und Baumaßnahmen in der Bildkunst etwa der frühsumerischen Kultur des späten 4. Jahrtausends v. Chr. (Abb. 3.4) oder der neuassyrischen Zeit (Abb. 3.27, 3.28, 3.29, 3.30).14

Abb. 3.4:

Abb. 3.5: Rekonstruktion der Hochterrasse und des Painted Temple von Tell Uqair

Die Standard-Bauaufgaben des altorientalischen Bauwesens schließen zunächst den privaten, teilweise auch von staatlichen Institutionen

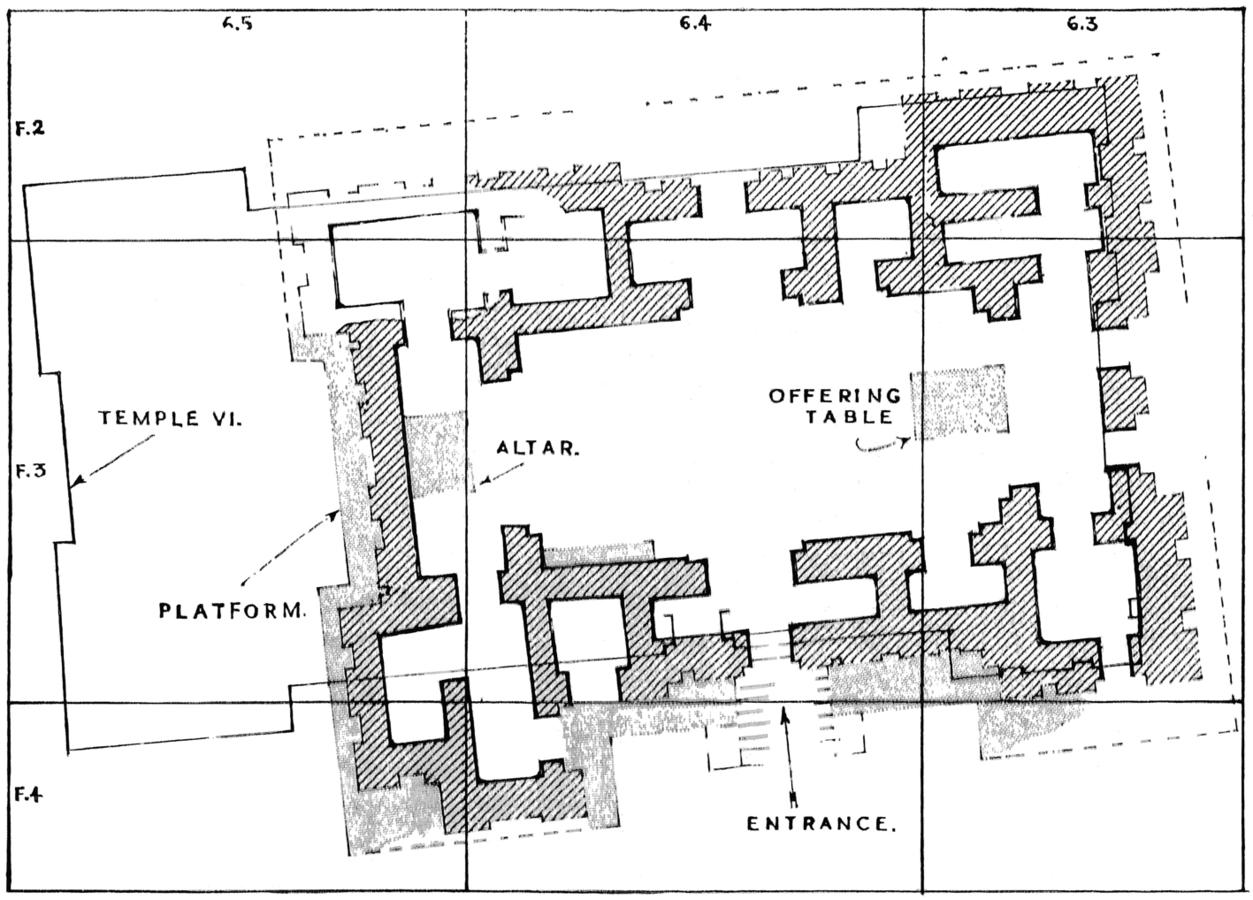

Hinzu tritt weiterhin im Bereich der öffentlichen Architektur der Sakral-, d. h. Tempel- und Zikkurratbau.16 Hierbei ist zu beachten, dass das Gotteshaus im Alten Orient durchaus im wörtlichen Sinne als irdischer Wohnsitz der Gottheit verstanden wurde. Den Tempel

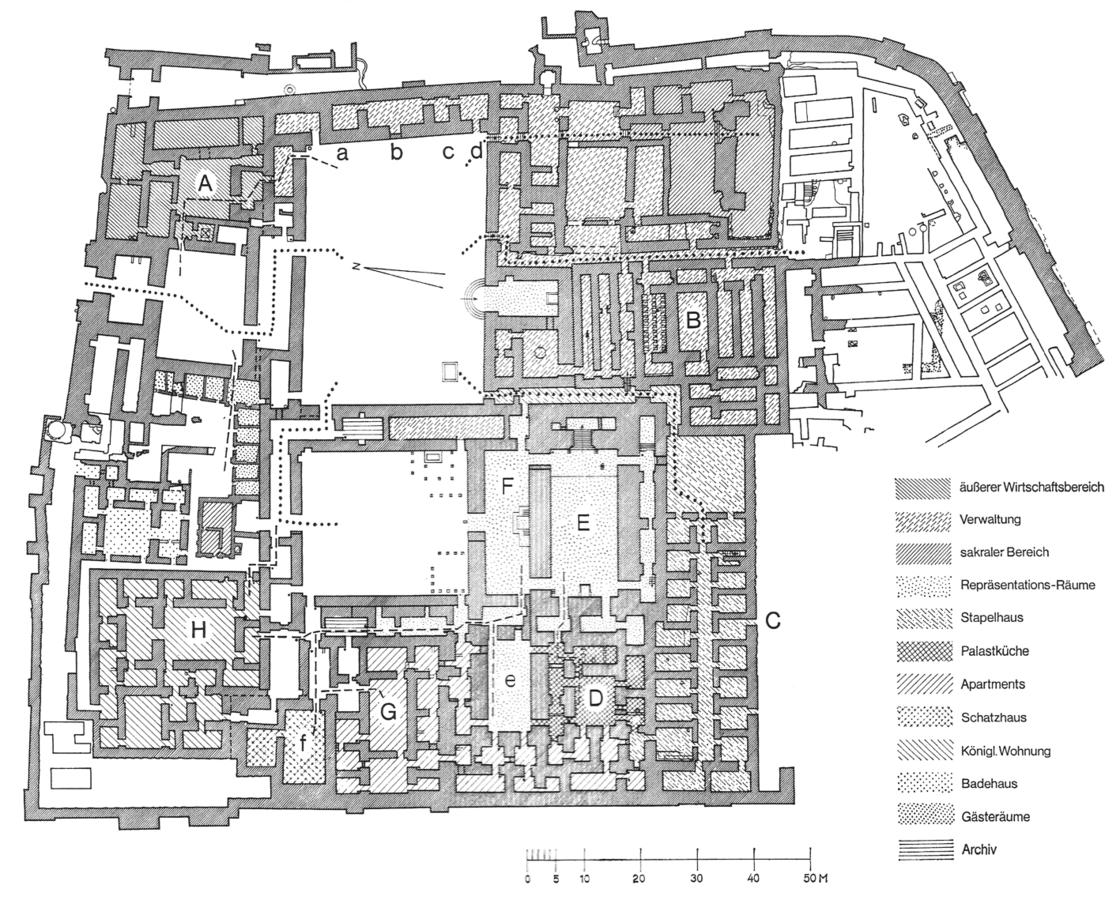

Von großer Relevanz, die im Laufe der Jahrhunderte beständig zunahm, war ebenfalls der Palastbau, über den wir, abgesehen von Baubefunden etwa aus dem altbabylonischen Mari

3.1.4 Methodische Einschränkung

Es sei betont, dass eine umfassende Studie zum altorientalischen Bauwesen bislang noch nicht verfügbar ist.21 Die hier durchgeführte Quellenanalyse muss sich deshalb prinzipiell darauf beschränken, einzelne Schlaglichter auf das Architekturwissen in Mesopotamien

3.2 Wissensbegriff

3.2.1 Religiöser Hintergrund

Zum geistesgeschichtlichen und religiösen Hintergrund des Bauens im Alten Orient liegt eine Vielzahl von Textzeugnissen und archäologischen Quellen vor. Wichtig sind insbesondere Baurituale und Bauopfer, die die Einbindung der Bauvorgänge in eine von magischen Vorstellungen geprägte altorientalische Gedankenwelt, die uns heute auf den ersten Blick irrational erscheint, widerspiegeln. Bspw. wurden Termine für den Beginn einzelner Bauvorhaben durch die Konsultation von Omenserien oder durch eine Opferschau festgelegt, wie überhaupt der Divination im Bauwesen eine entscheidende Rolle zugekommen ist.24

Die Bauritualtexte aus dem 1. Jahrtausend v. Chr. sind unlängst ausführlich von C. Ambos behandelt worden. Ihr Quellenbestand hat sich in den letzten Jahrzehnten bedeutend erweitert, so dass Zeugnisse mittlerweile aus einer Reihe süd- und nordmesopotamischer Fundorte bekannt sind. Neben den späten Textvertretern gibt es vereinzelt aber auch älteres, präsargonisches, gudeazeitliches und altbabylonisches Belegmaterial aus dem 3. und 2. Jahrtausend v. Chr., das die lange Tradition der Textgattung und der mit ihr verbundenen magischen Handlungen veranschaulicht.25

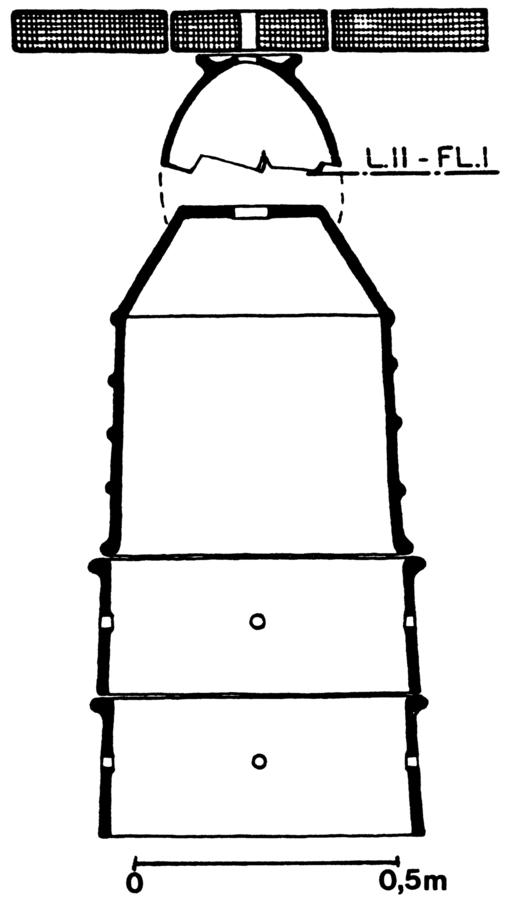

Die archäologischen Befunde bestehen in Mesopotamien

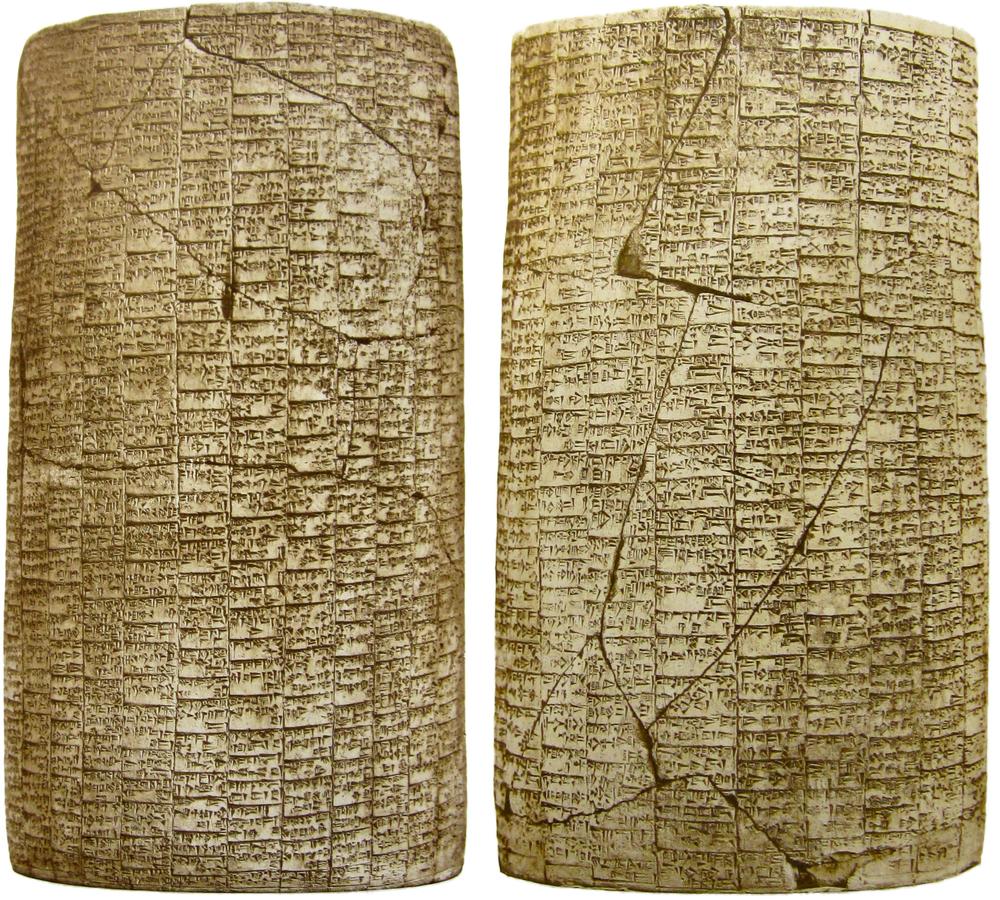

Abb. 3.6: Tonzylinder mit Tempelbauhymne des Gudea von Lagaš

Die Baudepots sind im Kontext von Bauriten zu sehen, über die wir zum einen durch die Bauritualtexte, daneben aber auch durch andere Schriftquellen, darunter v. a. königliche Bauinschriften, informiert sind. Unter den Bauinschriften ist neben den teilweise sehr ausführlichen Zeugnissen aus neuassyrischer und spätbabylonischer Zeit als frühes, mannigfaltige Hinweise auf Bauriten enthaltendes Textbeispiel die auf zwei großen Tonzylindern erhaltene Tempelbauhymne des Gudea

In seiner Arbeit zu den Ritualtexten erörtert Ambos sehr detailliert die zeitliche Abfolge der Rituale im Verhältnis zu den verschiedenen aufeinander folgenden Bauphasen.28 Für die Standfestigkeit einer Konstruktion und das Gelingen einer Baumaßnahme waren die Gunst und Mitwirkung der Götter unerlässlich. Dies betrifft grundsätzlich alle mesopotamischen Bauprojekte, also auch den Haus- und Palastbau29, doch liegt besonders ergiebiges Quellenmaterial für den Bau bzw. die Wiederherstellung und die kultische Einrichtung von Tempeln vor.30

Zunächst wurde von der Gottheit selbst der Zeitpunkt für die Restaurierung eines verfallenen Tempels festgelegt. Ein Opferschauer führte eine Eingeweideschau (bīru31) durch, um die göttliche Zustimmung für die geplante Baumaßnahme einzuholen. Der assyrische König Asarhaddon

Mehrfach bezeugt ist ebenfalls, dass dem Herrscher der Auftrag für die Wiederherstellung eines Tempels von der Gottheit in einem Traumgesicht erteilt wurde. Bekannte Beispiele hierfür stellen Gudea von Lagaš

Texte und Ausgrabungsbefunde zeigen, dass speziell bei Tempelbauten kultische Reinigungen des Baugrundes vorgenommen worden sind, die u. a. im Erdreich verborgenen Gräbern gegolten haben werden. Einen archäologischen Beleg bildet der älteste Bauzustand des frühdynastischen Tempelovals von Hafaği aus der ersten Hälfte des 3. Jahrtausends v. Chr., ein wichtiges Schriftzeugnis einmal mehr der Baubericht des Gudea

War ein zu restaurierendes Gebäude schwer beschädigt, musste es bis auf die Grundmauern abgetragen werden. Insbesondere bei Sakralbauten bemühte man sich jedoch darum, die Kontinuität des – der altmesopotamischen Vorstellung nach zu Urzeiten von den Göttern selbst errichteten – Bauwerks nicht abreißen zu lassen.35 So oblag es dem Baumeister, aus den Trümmern des Altbaus einen „früheren Ziegel“ (libittu maḫrītu) zu bergen, über dem anschließend, unter Rezitation einer Beschwörung, die den Bau des uranfänglichen Tempels durch die Götter schildert, ein Opfer aus Milch, Bier, Wein usf. dargebracht worden ist.

(Foto: Olaf M. Teßmer).

Abb. 3.7: Gründungsfigur des Lugalkisalsi, Herrscher von Ur

(Foto: Olaf M. Teßmer).

Dass man zuweilen erhebliche Anstrengungen unternommen hat, die alten Fundamente aufzudecken, um neue Mauern möglichst exakt daran zu orientieren, und hierbei fast schon archäologisch vorging, belegen die Inschriften der spätbabylonischen Herrscher. Nabonid

Auch die Ausgrabungsbefunde an Tempeln lassen erkennen, dass die Mauern aus späteren Bauzuständen häufig unter nur geringen Modifikationen auf denjenigen der Vorgänger errichtet worden sind, was zur Folge hatte, dass sich die Grundrisse in jenen Fällen sehr langsam wandelten. Ein anschauliches Beispiel bildet der Sin-Tempel von Hafaği

Einen wichtigen Bestandteil der Rituale, die mit der Freilegung der alten Fundamente einhergingen, stellten Opfer und Gebete an die Unterweltsgottheiten dar, da die Erdarbeiten von diesen als Störung empfunden werden konnten. Gefahr drohte insbesondere, wenn man auf alte Gründungsbeigaben stieß, weshalb diese gegebenenfalls wie bedrohliche materia magica unschädlich gemacht werden mussten. Von Bauurkunden, die der Nachwelt den Namen eines Bauherrn mitteilen sollten, ging demgegenüber keine magische Wirkung aus.41

Weitere rituelle Handlungen wurden bei der Vorbereitung der Baumaterialien vollzogen. So erfährt man von dem neuassyrischen Herrscher Sargon II.

Wie schon die – bei einem kompletten Neubau natürlich nicht erforderliche – Aufdeckung der alten Fundamente war auch die Anlage neuer Gründungen von Bauritualen begleitet. In den neuen Fundamenten wurden Gründungsbeigaben in Form von Steinen, Metallen, Kräutern, Hölzern, Flüssigkeiten, Getreidekörnern oder Textilien zurückgelassen. Substanzen wie Getreidekörner oder Stoffstücke hat man z. T. einfach über die Fundamentgräben verstreut. Bei Ausgrabungen sind daneben aber vielfach sowohl im Fundamentbereich wie auch im aufgehenden Mauerwerk größere Ansammlungen von Gründungsbeigaben entdeckt worden. Hierunter befinden sich z. B. Tieropfer, nagelförmige, dabei häufig partiell figürlich gestaltete Objekte (Abb. 3.7), Tafeln aus mitunter sehr wertvollen Materialien sowie tönerne Zylinder und Prismen.44 Vornehmlich sind derartige Baudepots, die gleichfalls in den Schriftquellen erwähnt werden, für Tempel, Paläste und Stadtmauern45 bezeugt. Sehr aufwendige Beispiele kommen etwa aus dem Ištar-Tempel des mittelassyrischen Herrschers Tukulti-Ninurta I.

Da es für den Herrscher von großer Bedeutung war, seinen Namen und seine Taten zukünftigen Generationen zu überliefern, stellen die Funde aus den Depots oft königliche Bauurkunden dar. Hohe Beamte und lokale Würdenträger haben bisweilen ebenfalls entsprechende Urkunden hinterlegt. Nach ihrer Auffindung bei Renovierungsarbeiten sind die Texte zusammen mit den neuen Inschriften wieder an ihren Platz zurückgelegt worden.47

Ein zentrales Geschehen bei der Anlage der Fundamente war die Herstellung des ersten Ziegels durch den Herrscher. Auch hier gibt es einen früheren Beleg der Zeremonie im Bericht des Gudea

Abb. 3.8: Weihplatte des Urnanše

Rituale begleiteten ferner die Anbringung der Türen und offenbar auch die Errichtung des Daches. Nach der Fertigstellung eines Wohnhauses wurde ein umfassendes Reinigungsritual durchgeführt, das einem Exorzismus gleichkam und in dessen Verlauf die Baumeistergötter Kulla und Mušda(ma) die Baustelle verließen. Ähnlich wurden auch Heiligtümer vor dem Einzug der Gottheit einer kultischen Reinigung unterzogen. Einen Nachweis hierfür liefert wieder die Zylinderinschrift des Gudea

Als Schutz gegen böse Dämonen hat man sowohl beim Bau eines Hauses, Palasts oder Tempels als auch später noch, insbesondere anlässlich besonderer Ereignisse wie Todesfällen oder Krankheiten, apotropäische Figuren verscharrt bzw. magische Zeichnungen an den Wänden angebracht. Gefährdete Punkte bildeten v. a. Durchgänge und Fenster. Häufig wurden übelabwehrende Figuren bei Ausgrabungen unter den Fußböden entdeckt. In den neuassyrischen Palästen sind sie zudem auf Orthostatenreliefs, mit denen die Wandsockel verkleidet waren, abgebildet worden.51

Den Abschluss königlicher Bauprojekte bildeten große Feste, zu denen uns verschiedene archäologische und inschriftliche Hinweise vorliegen. Die Darstellung des Herrschers als Ziegelkorbträger in Verbindung mit einer Bankettszene (Abb. 3.8) bezeugt offenbar bereits für den frühdynastischen Stadtfürsten Urnanše

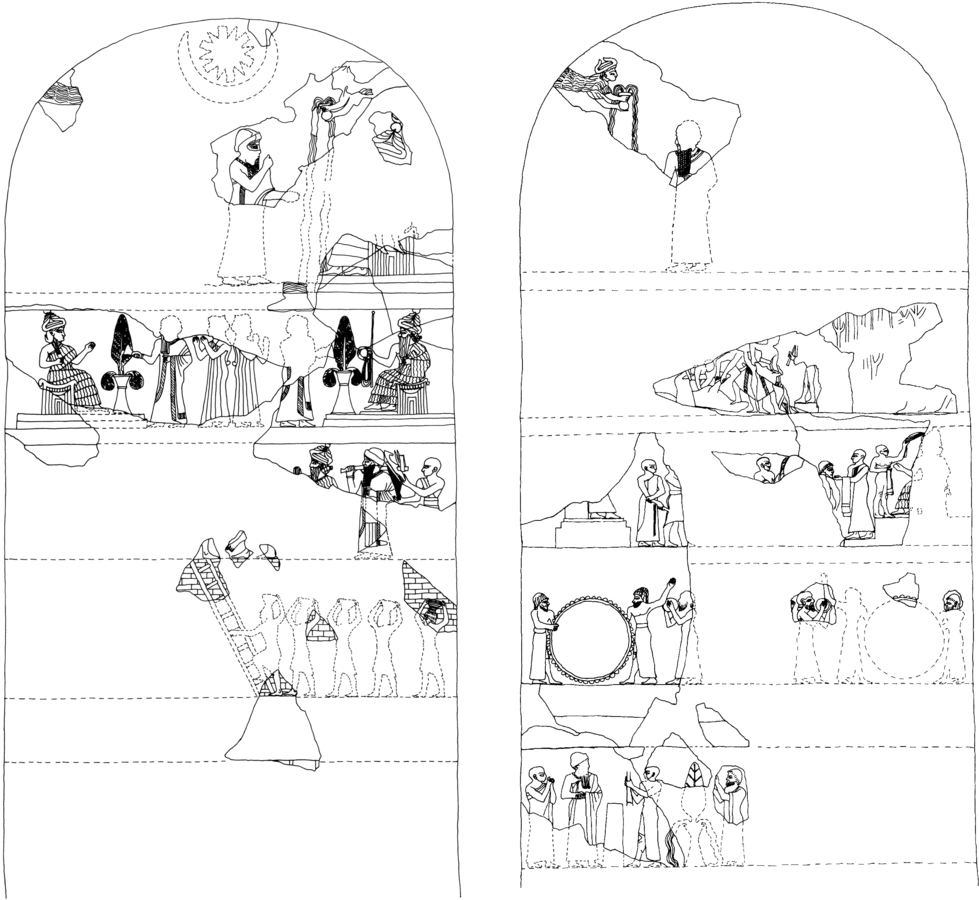

Die berühmte, wenn auch stark fragmentierte Stele des Ur III-zeitlichen Königs Urnammu

Nachrichten über große Feste im Anschluss an königliche Bauunternehmungen liegen gleichfalls aus neuassyrischer Zeit vor. So erfährt man, dass Assurnasirpal II.

Abb. 3.9: Rekonstruktion der Vorder- und Rückseite der Stele des Urnammu aus Ur

Insgesamt lassen die Quellen erkennen, dass im Verständnis der altorientalischen Zeit der Erfolg einer Baumaßnahme gleichermaßen von den technischen Fertigkeiten der Baumeister wie von der Mitwirkung kundiger Ritualexperten abhing, die sicherzustellen hatten, dass die Arbeiten unter dem Schutz und Beistand der Götter durchgeführt werden konnten. Ihre Aufgabe bestand allerdings nicht darin, etwaige handwerkliche Unzulänglichkeiten der Konstruktion auszugleichen.57

3.2.2 Umgang mit ungünstig verlaufenen Bauprojekten

Über ungünstig verlaufene oder gescheiterte Bauprojekte liegen aus den altorientalischen Texten, insbesondere den offiziellen Inschriften der Herrscher, kaum direkte Nachrichten vor, sieht man einmal von den Bestimmungen in den §§ 229–233 des Codex Hammurapi ab, die den Haftungsumfang von Baumeistern bei durch ihr Verschulden eingetretenen Tötungen und Schäden regeln.58

Vielleicht spielte hierbei auch religiöse Scheu eine Rolle, da zumindest im Bereich des Sakralbaus der im altorientalischen Verständnis durch göttlichen Zorn ausgelöste Einsturz eines Tempels und der damit einhergehende Auszug der Gottheit aus ihrem Heiligtum eine Unterbrechung des regulären Kults bedeuteten, die viele Gefahren mit sich brachte. Im Extremfall konnte sogar ein das ganze Land betreffender Ausnahmezustand, etwa durch Ernteausfälle, eindringende Feinde usf. eintreten. Lieber als über die unbehagliche Tatsache des Auszugs nach einem Schaden sprach man deshalb über den freudigen Wiedereinzug der Götter in ihre restaurierten Heiligtümer. Den Tempelbauritualen fiel die Aufgabe zu, in ihrer Eigenschaft als Übergangsrituale die geordnete Rückführung in den idealisierten Zustand vor Eintritt des Schadens, zum Ausdruck gebracht durch das Bild des Tempels als Wohnsitz der göttlichen Herzensfreude, sicherzustellen.59

Allenfalls noch lassen sich im vorliegenden Zusammenhang Texte wie die oben schon erwähnte Inschrift des Nabonid anführen, in der dieser den raschen Verfall des Ebabbar in Sippar nach der Renovierung Nebukadnezars II. damit begründet, dass es seinem Vorgänger nicht gelungen sei, die ältesten Fundamente des Heiligtums aufzudecken. Die Instandsetzung habe infolgedessen nicht in einer die Gottheit vollauf befriedigenden Weise durchgeführt werden können.60

Gelegentlich werden in den Bauinschriften darüber hinaus begonnene, dann aber wieder unterbrochene Bauprojekte angesprochen, die nach der unfreiwilligen Zäsur schließlich doch noch zu einem glücklichen Ende geführt worden sind. Einen Beleg hierfür stellen die inschriftlich und archäologisch dokumentierten Baumaßnahmen am Anu-Adad-Tempel von Assur

Einen sehr interessanten Befund bilden ebenfalls die unten im Abschnitt zur Bauplanung näher behandelten Fundamentkonstruktionen in dem mittel- bis spätbronzezeitlich (ca. 18.–14. Jh. v. Chr.) datierenden Königspalast von Qatna

3.2.3 Nicht angewandtes Wissen

3.3 Bauverwaltung

3.3.1 Auftragsvergabe

Über die Strukturen der öffentlichen Bauverwaltung sind wir aus den altorientalischen Quellen ebenfalls nicht sonderlich gut, aber doch zumindest punktuell unterrichtet. Aussagekräftig sind hauptsächlich sumerische Verwaltungsurkunden aus dem 3. und neuassyrische Briefe aus dem 1. Jahrtausend v. Chr. Die ab der frühdynastischen Zeit bezeugten offiziellen Bauinschriften der Herrscher hingegen enthalten so gut wie keine die Bauverwaltung betreffenden Hinweise, sondern reflektieren primär die mesopotamische Königsideologie.68

Gemäß dieser Ideologie war es erstes Privileg und oberste Pflicht eines jeden Herrschers, durch seine Taten, darunter nicht zuletzt auch Bauunternehmungen, die Götter zufrieden zu stellen, um auf solche Weise für sich und seine Untertanen göttliches Wohlwollen zu erlangen. Entsprechend treten in den Königsinschriften aller Epochen vom 3. bis zum 1. Jahrtausend v. Chr. zumeist nur der Herrscher selbst als der die Initiative ergreifende Bauherr sowie diverse Gottheiten auf, in deren Namen bzw. Auftrag und unter deren Ägide die einzelnen Projekte durchgeführt worden sind.69

Abb. 3.10: Stele des Šamaš-šumu-ukin, wahrscheinlich aus Babylon / Neubabylonische Zeit ©The Trustees of the British Museum.

Abb. 3.11: Sitzbild mit Darstellung des Gudea

In diesen Kontext gehören auch zahlreiche bildliche Darstellungen des Herrschers als Bauherr. Beliebt war v. a. das Korbträgermotiv, das sich bereits in der Mitte des 3. Jahrtausends v. Chr. bei Urnanše

Alle übrigen am Bau beteiligten Personen, die mit der Organisation der Bauprojekte betrauten Beamten, die Handwerker und Arbeiter, aber auch die planenden Architekten werden weitgehend ausgeblendet, jedenfalls bleiben sie anonym. Das Gelingen eines Werks hat man stattdessen einmal mehr den Göttern zugeschrieben, so bspw. bestimmten Erscheinungsformen des Weisheitsgottes Enki/Ea.72

Ungeachtet der Darstellungsweise der Inschriften kann man jedoch davon ausgehen, dass in der realen Baupraxis neben dem Herrscher nicht zuletzt die z. T. sehr mächtigen Priesterschaften der großen Heiligtümer immer wieder Einfluss auf die Durchführung der sie unmittelbar betreffenden Bauvorhaben genommen haben werden. Textzeugnisse, die dies näher belegen könnten, liegen aber nur in äußerst begrenztem Umfang vor.73

Zu erwähnen sind hier in erster Linie die Orakelbefragungen bei Baubeginn, wie sie etwa aus der späten neuassyrischen Zeit bekannt sind. Deutlich lassen die Orakel die für das Bauwesen zentrale Bedeutung der in den Händen der Priesterschaft liegenden Divination erkennen. So berichtet Sargon II.

Außer göttlichen Weisungen haben namentlich die neuassyrischen Herrscher ihre Bautätigkeit aber auch der eigenen Entschlusskraft und Kompetenz zugeschrieben und das Bauen allgemein als probates Mittel zur Selbststilisierung gesehen. Der neuassyrische König präsentiert sich in seinen Inschriften vorzugsweise als diejenige Person, die das gesamte Werk plant und durchführt. Sanherib

Dass insbesondere beim Residenzstadt- und Palastbau, denen in neuassyrischer Zeit ein sehr hoher Stellenwert zugekommen ist, durchaus ein starkes persönliches Interesse des Herrschers am Baufortschritt bestanden hat, unterliegt allerdings keinerlei Zweifel und ist auch durch Briefe gut bezeugt. So wissen wir aus rund 40 königlichen Anordnungen, dass Sargon II.

In welcher Weise nach der einmal gefassten Entscheidung zur Durchführung eines Bauprojekts die jeweiligen Architekten und Bauausführenden bestimmt wurden und wie die konkrete Abstimmung zwischen dem Bauherrn und der Bauleitung zur Realisierung des Vorhabens vonstatten ging, bleibt einstweilen noch weitgehend im Dunkeln, lässt man einmal außer Betracht, dass Tiglatpilesar III.

Weitere Anhaltspunkte hinsichtlich der wechselseitigen Verständigung von Bauherren, Architekten und Bauleitern liefern die von H. Schmid als Planbeschreibung des spätbabylonischen Tempelturms von Babylon

Schließlich wird sich die Auswahl der Bauausführenden in vielen Fällen bereits daraus ergeben haben, dass die staatlichen Haushalte in Mesopotamien

3.3.2 Die Bauadministration der Tempel- und Palasthaushalte und privatwirtschaftliche Tätigkeit im Bauwesen

Früheste Schriftzeugnisse, in denen von Baumeistern (sumerisch: šidim) die Rede ist, stammen aus öffentlichen Haushalten des späten 4. Jahrtausend v. Chr. in Südmesopotamien

Die mesopotamische Gesellschaft der frühdynastischen Zeit (Anfang bis Mitte des 3. Jt. v. Chr.) war gemäß I. J. Gelb durch eine Vielzahl in sich weitgehend autarker öffentlicher und privater Haushalte gekennzeichnet.81 Die öffentlichen Haushalte, zu denen die Tempel-, Palast- und Beamtenhaushalte zählten, scheinen dabei im Verlauf des Frühdynastikums die privaten Haushalte der Großfamilien immer stärker in den Hintergrund gedrängt zu haben.82

Frühdynastische Belege der Tätigkeit von Baumeistern, darunter auch solche mit Namensnennung, kommen aus Ur

Ein sehr instruktiver präsargonischer Text stammt aus Abu Salabih

Auch in Texten der Akkadzeit (24.–22. Jh. v. Chr.) werden

Hervorzuheben ist ein Archiv aus der Gruppe A der sog. mu-iti-Texte aus Umma, das von B. R. Foster bearbeitet worden ist. Möglicherweise dokumentiert das Archiv ein größeres öffentliches Bauvorhaben unter einem frühen Akkadeherrscher. Allerdings ist unklar, ob es der Zeit von Sargon

Etwas klarer sieht man bei einem weiteren großen öffentlichen Bauprojekt der Akkadzeit. Es handelt sich um den Neubau und die prächtige Ausgestaltung des Ekur, des Heiligtums des Enlil in Nippur

Dass auf keiner einzigen Tafel ein Baumeister erwähnt wird, ist dadurch zu erklären, dass das uns vorliegende Archiv ausschließlich auf Abläufe Bezug nimmt, die die künstlerische Ausgestaltung des Ekur betrafen. Die Texte hatten mithin die Tätigkeit respektive Entlohnung von Handwerkern zum Gegenstand, die im Rahmen des „Handwerkerhauses“ (é-giš-kin-ti) wirkten und zu denen die Baumeister nicht rechneten. Vermutlich haben die bislang noch unbekannten Texte, in denen sie aufgeführt waren, in einem anderen Archivkontext gestanden.89

Mit Blick auf die an der Ausschmückung des Ekur beteiligten Handwerker des Handwerkerhauses verweist Neumann ebenfalls auf Parallelen aus späterer Zeit. So findet die Tätigkeit hochqualifizierter Handwerker im Bereich des Tempelbaus Entsprechungen etwa in den ausführlichen Baubeschreibungen Gudeas sowie in Inschriften des kassitischen Herrschers Agum-kakrime

Umfangreiches und zugleich sehr aussagekräftiges Belegmaterial zur

Vornehmlich waren die Ur III-zeitlichen

Baumaterialien und Arbeitsgeräte, die von den Bauleuten in Empfang genommen wurden, kamen teilweise aus den Depots der jeweiligen Verwaltungen. Belegt sind Hölzer und Holzgegenstände, Gefäße, Metallgeräte, Taue,

Die Anzahl der Arbeiter war abhängig von Art und Umfang der jeweiligen Bauprojekte sowie der Quote der beteiligten Baumeister. In einigen Texten aus Umma wird als Einsatzort der Arbeiter das é-šidim, also die Werkstatt respektive der Arbeitsbereich des Baumeisters, genannt. Vielleicht bezieht sich der Begriff auch auf spezifische Baustelleneinrichtungen, zu denen Materiallager, Asphaltöfen usw. gehörten. Urkunden, die die Bauarbeiten am Šara-Tempel von Umma

Die Arbeitsleistung der

Erst unlängst ist ein bedeutendes Corpus bei Raubgrabungen entdeckter Ur III-zeitlicher Verwaltungsurkunden, die neben anderem die Organisation eines großen Mauerbauprojekts zum Gegenstand haben, veröffentlicht worden.92 Die nach ihrem mutmaßlichen, bislang noch nicht exakt lokalisierten Herkunftsort benannten „Garšana-Texte“ bereichern unser Wissen um die Ur III-zeitliche Bauverwaltung um wesentliche Details. Sie kommen aus einer südmesopotamischen Verwaltungseinheit in der Provinz Umma

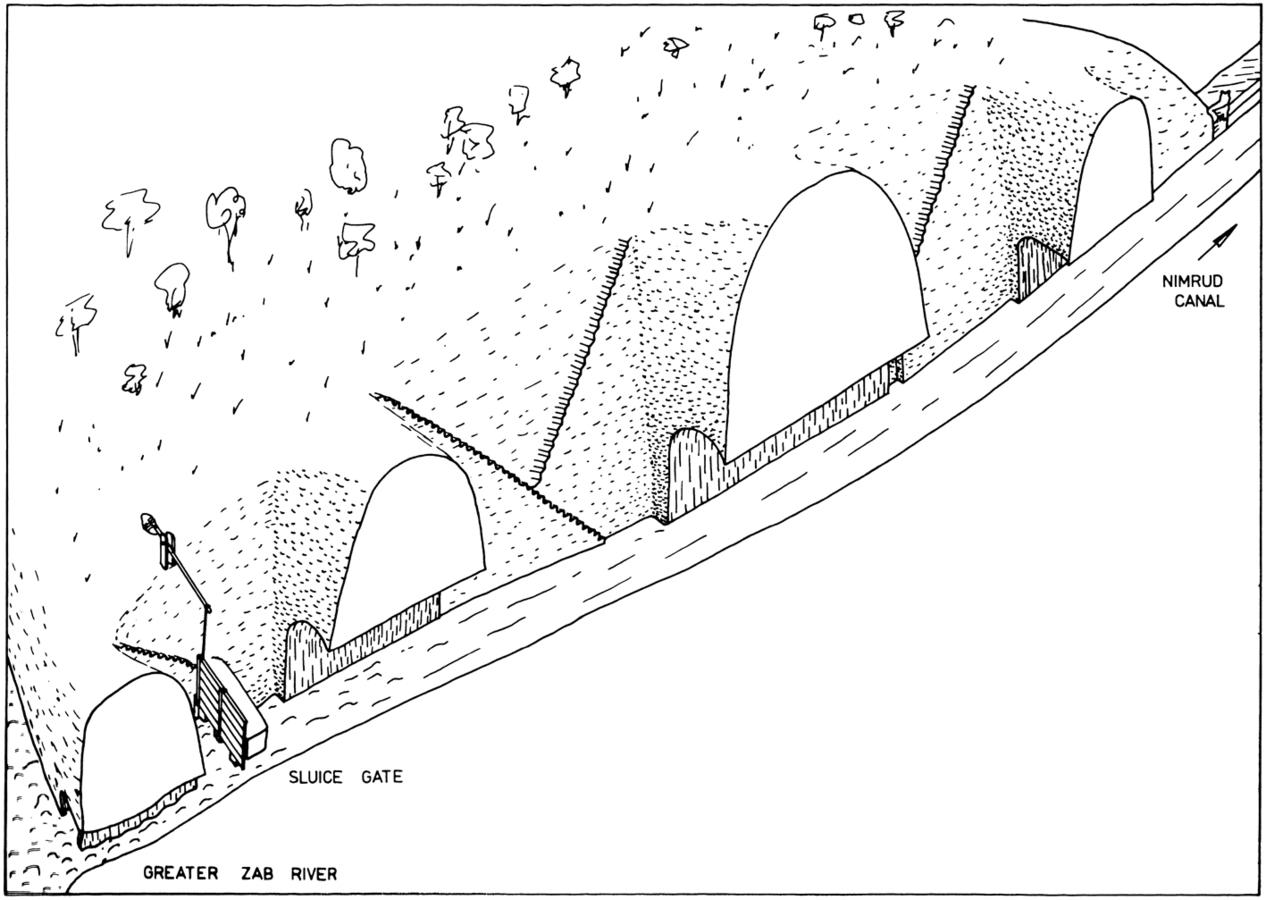

Einen zentralen Bereich des öffentlichen Bauwesens bildeten gleichfalls die landwirtschaftlichen Wasserbauten. Sie waren notwendig, um das Hochwasser von Euphrat

Schon früh im 3. Jahrtausend v. Chr. stellte die Errichtung und Pflege der Bewässerungsanlagen, die die Fruchtbarkeit und den Wohlstand des Landes garantierten, eine der wichtigsten Aufgaben der staatlichen Autoritäten im südlichen Zweistromland

Umfangreiche wasserbauliche Maßnahmen sind bspw. für Urnammu

Ur III-zeitliche Wirtschaftstexte aus Umma

H. Neumann wirft in Zusammenhang mit der Tätigkeit der Baumeister im Kontext der Palast- und Tempelökonomie

Neumann nimmt an, dass man sich die Verhältnisse während der Ur III-Zeit trotz ungünstigerer Quellenlage ähnlich vorzustellen hat, zumindest hinsichtlich eines Teils der für die öffentlichen Haushalte geleisteten Arbeit. Zugleich steht aber fest, dass die staatlichen Wirtschaftseinheiten in ihrem Personalbestand auch eigene

Eine Rationsabrechnung aus dem Bereich der „Neuen Mühle“ in Girsu

Für die Ausführung privater Bauaufträge durch einzelne

Er hält es für sehr wahrscheinlich, dass die §§ 228–233 und 274 des Codex Hammurapi auch schon die privatrechtliche Situation am Ende des 3. Jahrtausends v. Chr. reflektieren. Die den

Neumann verweist in diesem Zusammenhang gleichfalls auf eine Ur III-zeitliche Urkunde aus Girsu, die das Problem der Bestätigung von Ansprüchen auf ein Guthaben behandelt. Aus der Urkunde geht hervor, dass eine Schuld in Gerste, die zwei Personen gegenüber der staatlichen Verwaltung haben, auf einen

Bei Tötung durch Hauseinsturz aufgrund unsachgemäßer Bauausführung muss gemäß CH § 229–230 der Baumeister bzw. dessen Sohn haften. Eben jene Situation scheint in der Urkunde gegeben zu sein. Während aber der

Tatsächlich handelt es sich beim Codex Hammurapi ja auch nur um einen Rechtsstandard, dessen Normen sich nicht zwangsläufig mit der Rechtssprechung im konkreten Einzelfall decken müssen.101 Die Urkunde deutet jedenfalls darauf hin, dass die

Erwähnenswert ist weiterhin eine Gruppe altbabylonischer Texte aus Kiš. Sie stammt offenbar aus einer Verwaltungseinheit, die „al-tar“-Arbeiten wie die Ziegelherstellung und den Ziegeltransport organisiert hat, d. h. Tätigkeiten, die von ungelernten Kräften durchgeführt werden konnten. Die Tafeln geben unmittelbaren Einblick in den Aufbau und die Arbeit der Behörde.103

An der Spitze des Amts befand sich ein Leiter (šūzubtum), unterstützt von zwei Schriftführern (níg-šu). Fünf Aufseher (waklum) wiesen die Arbeiter an. Bei letzteren konnte es sich um Dienstverpflichtete handeln, namentlich Soldaten (rēdû), die direkt dem Amtsleiter unterstanden. Für ein Stück Land, das ihnen zugeteilt worden war, schuldeten sie der Krone Dienst. Die übrigen Arbeiter waren Tagelöhner. Den Texten ist zu entnehmen, dass man Tätigkeiten am Bau, für die keine ausgebildeten Handwerker erforderlich waren, vorzugsweise von Dienstverpflichteten oder Tagelöhnern hat ausführen lassen.104

Ein gutes Beispiel der Administration eines großen Bauprojekts aus der ersten Hälfte des 1. Jahrtausends v. Chr. stellt die Errichtung der assyrischen Residenzstadt Dur-Šarrukin

Obwohl die großen Bauprojekte prinzipiell Angelegenheit des Königs waren, konnte sich der Palast zu ihrer Durchführung ebenfalls an die Tempeladministrationen wenden. So legt F. Joannès dar, dass in neu- und spätbabylonischer Zeit (erste Hälfte des 1. Jt. v. Chr.) verschiedene große königliche Bauunternehmungen de facto von den Heiligtümern durchgeführt worden sind, denen die königliche Verwaltung einen Teil der finanziellen Mittel und der erforderlichen Baumaterialien zuwies.105

Ferner hat man in spätbabylonischer Zeit für einzelne Bauaufgaben, v. a. solche, bei denen Backsteine benötigt wurden, auch Privatunternehmer hinzugezogen. Diese wiederum konnten Subunternehmer, z. B. Flussschiffer für den Ziegeltransport, engagieren, um ihre mit der Administration, d. h. der Palast- oder Tempelverwaltung, geschlossenen Lieferverträge zu erfüllen.

Die betreffenden Unternehmer waren keineswegs ausschließlich auf öffentliche Arbeiten spezialisiert, sondern verfügten über Finanzmittel und Arbeitskräfte, die es ihnen erlaubten, in unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen auf einen punktuellen Bedarf zu reagieren. In Borsippa und Babylon haben sie sich bloß in der Zeit der großen Bauprojekte der spätbabylonischen Könige (Abb. 3.24, 3.34, 3.49) an der Ziegelfabrikation und -anlieferung beteiligt.

Bestimmte Markierungen, insbesondere in aramäischer Schrift geschriebene Namen, auf spätbabylonischen Ziegeln aus Babylon

3.3.3 Mittelverwaltung, Bauleistungskontrolle und Bauabnahme

Aus der an den Beginn des 2. Jahrtausends v. Chr. datierenden Korrespondenz der assyrischen Handelskolonien in Anatolien

Zugleich entwickelten sich in Assyrien nach der Mitte des 2. Jahrtausends v. Chr. Krieg, Kriegsbeute und Tribute zu bevorzugten Instrumenten, die für die zahlreichen großen Bauvorhaben erforderlichen Mittel, Arbeitskräfte und Baumaterialien aufzubringen.109 Allerdings ist zu beachten, dass diese Art der

Auch ist die Beschaffung und Verwaltung

Aussagekräftige Quellen hierzu sind nach wie vor rar. Immerhin gibt es sporadische Hinweise auf die

Weiterhin belegen Briefe, dass der Bau der Wohnhäuser von Dur-Šarrukin

Auch über die Wohnhäuser hinaus scheint man einen beträchtlichen Anteil der Baukosten von Dur-Šarrukin

Abschließend sei noch ein amarnazeitliches Zeugnis über die

Über die Leistungskontrolle im Zuge von Baumaßnahmen und die Modalitäten der

3.3.4 Baubehörden und Baugesetze

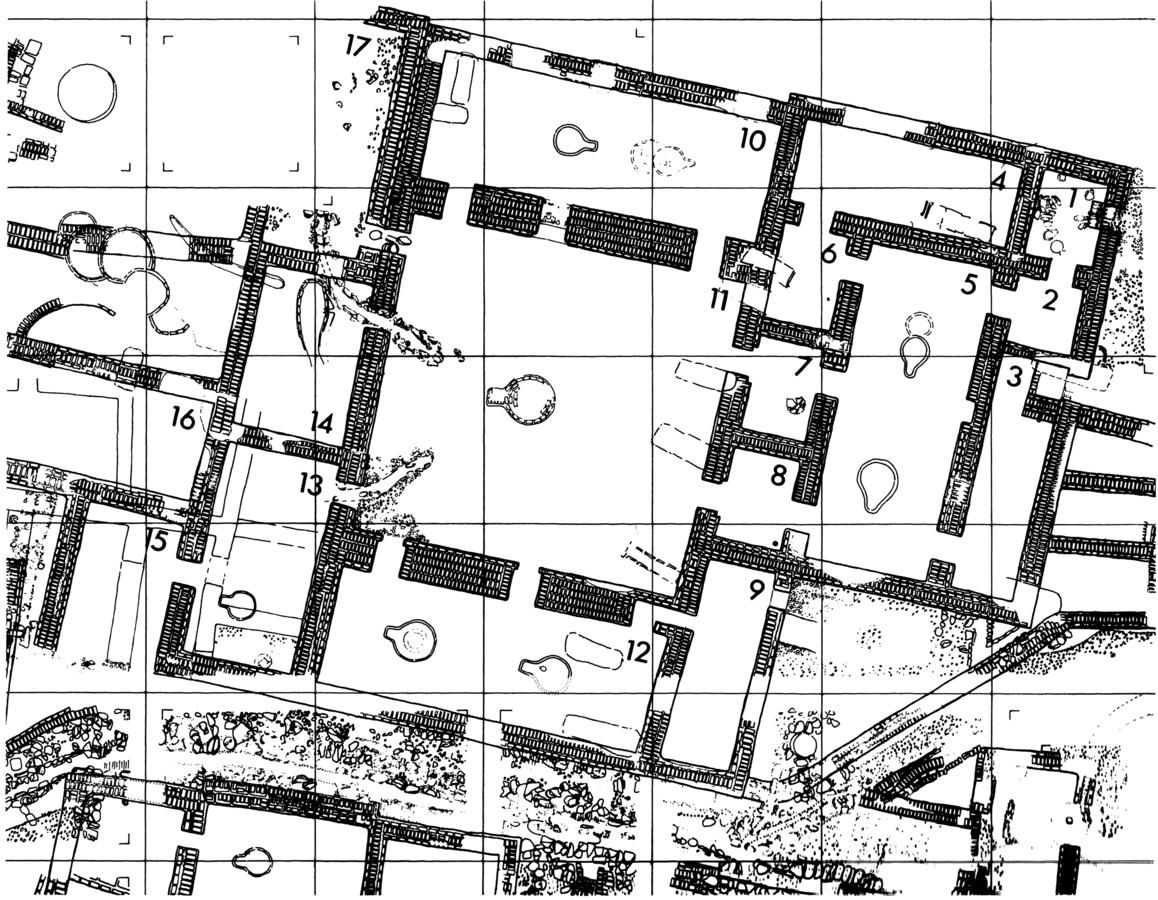

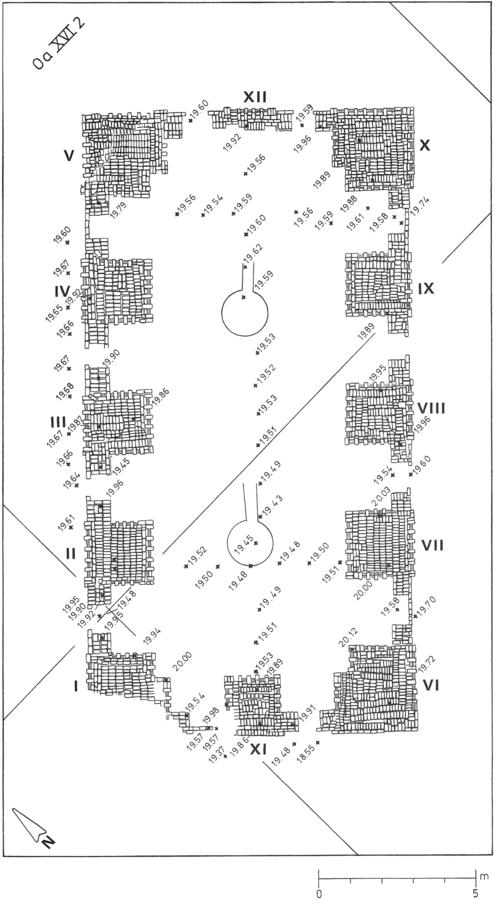

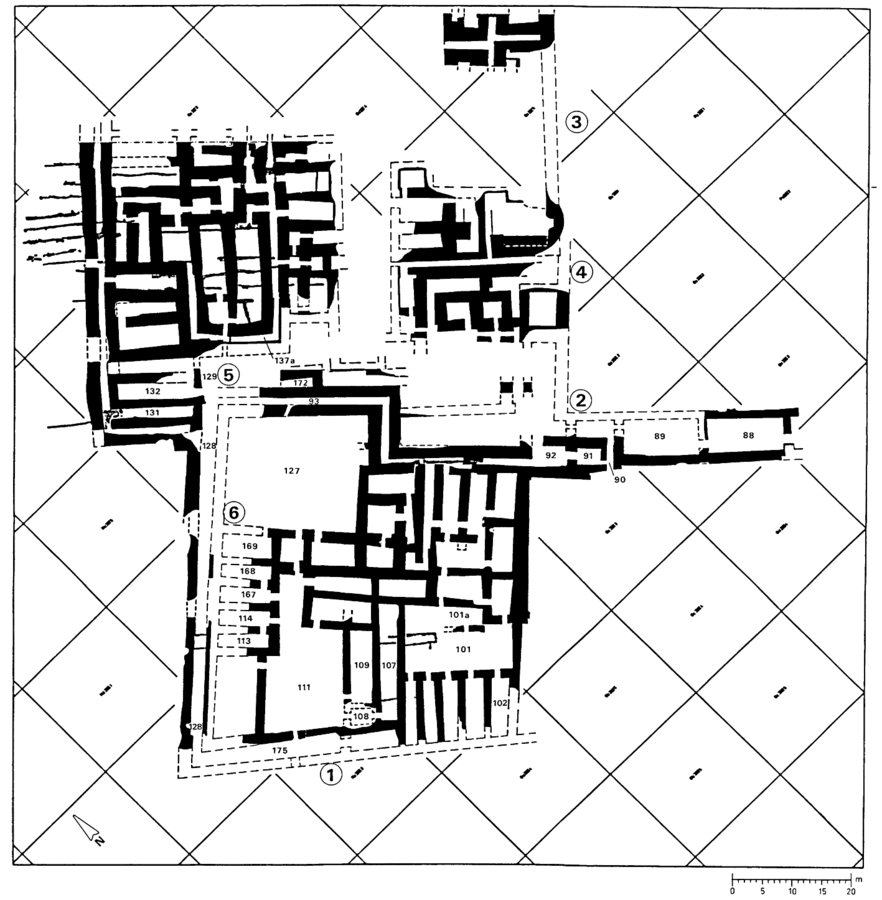

Die Parzellenhäuser weisen untereinander vergleichbare Grundrißelemente, allerdings in variierender Anordnung, und normierte Gassenfrontbreiten auf, denen gemäß Pfälzner mit einer Ausnahme das sumerische Längenmaß nindan zugrunde liegt. Im einzelnen konnten die Frontbreiten der Häuser 6 m, 7,5 m, 9 m, 12 m und 15 m betragen. Das entspricht 1 nindan, 1

nindan, 1

nindan, 1

nindan, 2 nindan und 2

nindan, 2 nindan und 2

nindan. Die Frontbreite von 8 m geht demgegenüber möglicherweise auf ein lokales nordmesopotamisches Maßsystem zurück. Aufgrund der standardisierten Frontabmessungen der Häuser nimmt Pfälzner an, dass die Grundstücke den Bewohnern institutionell zugewiesen worden sind, während die im Einzelfall stark variierende Bauausführung in den Händen der einzelnen Haushalte gelegen habe.

nindan. Die Frontbreite von 8 m geht demgegenüber möglicherweise auf ein lokales nordmesopotamisches Maßsystem zurück. Aufgrund der standardisierten Frontabmessungen der Häuser nimmt Pfälzner an, dass die Grundstücke den Bewohnern institutionell zugewiesen worden sind, während die im Einzelfall stark variierende Bauausführung in den Händen der einzelnen Haushalte gelegen habe.

In den Parzellenhäusern sieht er einen frühen Beleg städteplanerischen Vorgehens, das den Administrationen einer Reihe frühbronzezeitlicher Orte im nordmesopotamischen Raum die geregelte Anlage städtischer Siedlungsviertel ermöglicht habe. Von daher sei das Konzept der Parzellenhäuser als integraler Bestandteil der Urbanisierung Nordmesopotamiens im 3. Jahrtausend v. Chr. zu sehen.115

Für die neuassyrische Zeit ist die Existenz Aufsicht führender Baubehörden zumindest indirekt daraus zu erschließen, dass Sanherib

Weiterhin ist der die Errichtung von Dur-Šarrukin

Bekannt sind schließlich die schon erwähnten

3.4 Bauplanung

3.4.1 Bauplanung und berufliche Qualifikation

Auch die eher begrenzte Zahl von itinnum-Belegen in den Texten des 2. und 1. Jahrtausends v. Chr. spricht dafür, dass die Berufsqualifikation der Baumeister auf einer intensiven Ausbildung beruht haben muss. Namentlich die Quellen aus altbabylonischer Zeit (erste Hälfte des 2. Jt. v. Chr.) signalisieren dabei, dass der spezifischen Wortbedeutung von itinnum weder eine einseitige Übersetzung im Sinne von „Architekt“ noch eine Wiedergabe im Sinne von „Maurer“ gerecht wird.

Aus mittelassyrischer Zeit (zweite Hälfte des 2. Jt. v. Chr.) liegen Nachrichten über nach Assyrien verschleppte hurritische Bauleute vor. Zumindest in einer Reihe von Fällen handelt es sich offenkundig um qualifiziertes Fachpersonal, dem eine wichtige Rolle bei den Bauarbeiten in Kar-Tukulti-Ninurta

Ein bedeutendes spätbabylonisches Textdokument zur Unterweisung von

Die Lehrzeit beträgt acht Jahre. Selbst wenn hierin neben der unmittelbaren Lehrzeit auch die Arbeitspflicht des Lehrlings gegenüber dem Lehrmeister enthalten sein dürfte, signalisiert die beträchtliche Ausbildungsdauer einen erheblichen Umfang und Schwierigkeitsgrad der vermittelten Kenntnisse und Fertigkeiten.124 Zum Vergleich beträgt nach einem anderen spätbabylonischen Lehrvertrag die ebenfalls recht lange Lehrzeit für das Zimmermannshandwerk sechs Jahre.

Zwar sind aus den Urkunden u. U. nicht direkt ersichtliche Eigenheiten der beiden Lehrverhältnisse denkbar, weshalb man vor einer vorschnellen Generalisierung hinsichtlich gängiger Ausbildungszeiten gewarnt hat, doch steht außer Zweifel, dass der Beruf des Baumeisters in Mesopotamien

Selbstverständlich kann nicht für jeden itinnum oder šidim das gleiche Qualifikationsniveau vorausgesetzt werden. Neumann nimmt an, dass es ähnlich wie in anderen Handwerksberufen keine strikte Trennung zwischen dem planenden und leitenden

Bezieht man neben den Textquellen auch die archäologischen Befunde stärker in die Betrachtung ein, verändert sich der Blickwinkel. Es zeigt sich, dass das Thema Bauplanung

Im privaten Wohnhausbau ist angesichts zahlreicher ethnographischer Parallelen aus dem Irak

In den Städten, etwa dem frühbronzezeitlichen Tell Chuera

Abb. 3.12: „Osthaus“ in Habuba Kabira

Auch die den

Ein Nebeneinander unterschiedlicher Formen des städtischen Wohnhausbaus ist während der Isin-Larsa- und der frühen altbabylonischen Zeit (erstes Viertel des 2. Jt. v. Chr.) in den beiden Wohnvierteln bzw. Nachbarschaften TA und TB im Scribal Quarter von Nippur

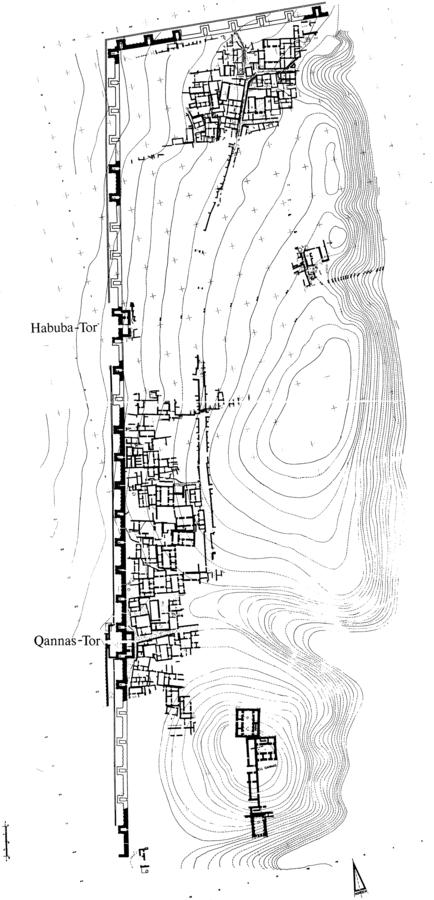

Ganz ähnlich sind auch schon die Wohnhäuser der urukzeitlichen, in das späte 4. Jahrtausend v. Chr. datierenden Stadt Habuba Kabira

Aus dem architektonischen Befund hat man nicht nur auf eine bewusste Vorausplanung vieler Häuser, sondern auch auf eine Ausführung der Bauarbeiten durch erfahrene Bauleute geschlossen. In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass bereits die Verwaltungsurkunden und lexikalischen Listen der Uruk IV- und III-Zeit – d. h. die frühesten Textzeugnisse aus Mesopotamien überhaupt (spätes 4. Jt. v. Chr.) – Belege des Terminus šidim, d. h. der Berufsbezeichnung des Baumeisters, enthalten.132

Da die Häuser in Habuba Kabira

Die Errichtung oder Instandsetzung großer öffentlicher Bauten wie sie bspw. Tempel, Paläste, Magazine oder auch Verteidigungsanlagen repräsentieren, stellte im Regelfall deutlich höhere Anforderungen an die Qualifikation der damit beauftragten Personen als der Wohnhausbau. Insofern steht außer Frage, dass die Konzeption entsprechender Bauten in dem hier behandelten Zeitraum von der Mitte des 4. bis zur Mitte des 1. Jahrtausends v. Chr. grundsätzlich in den Händen ausgebildeter Baumeister und Spezialisten gelegen haben muss.

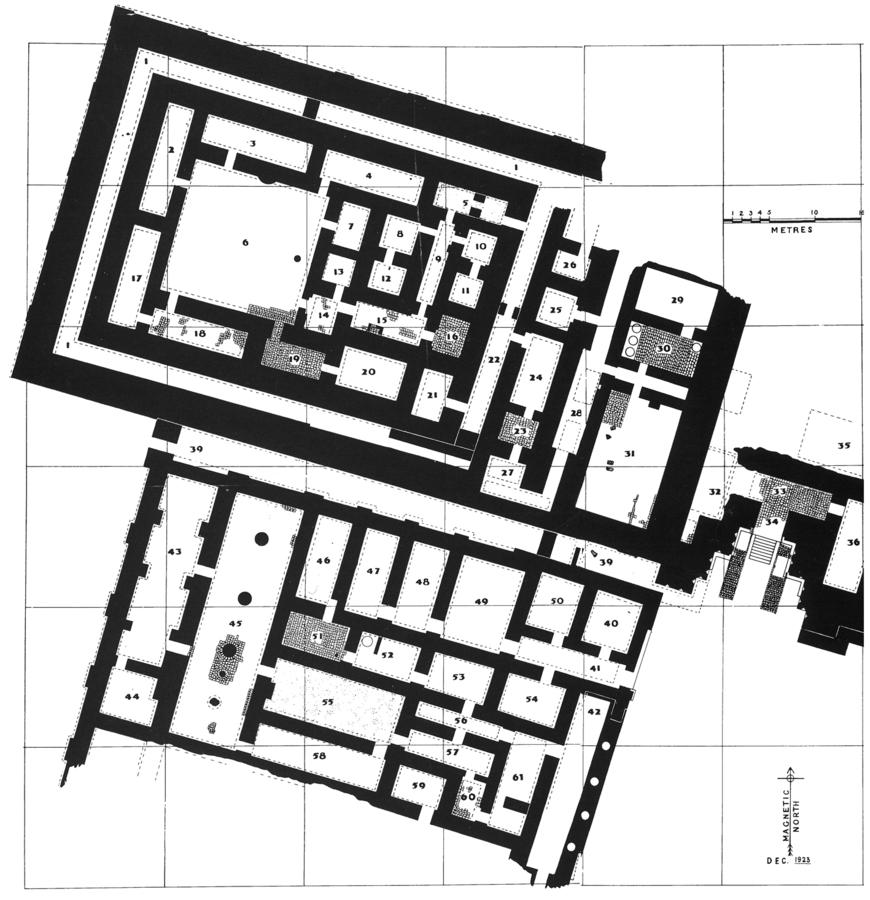

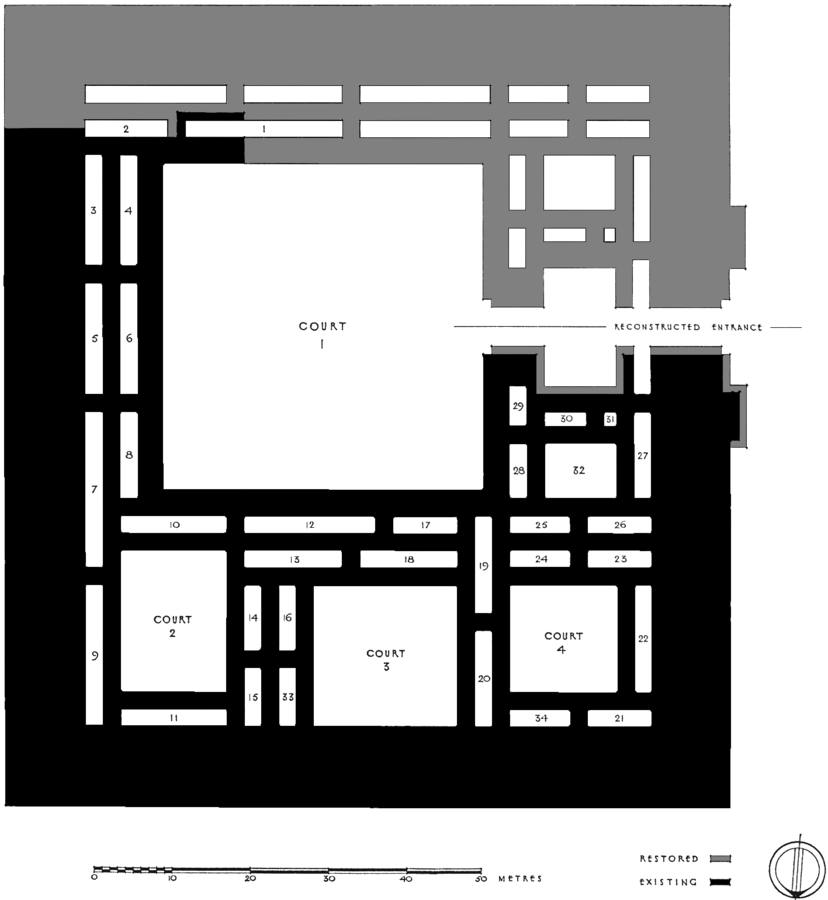

Über die genauen Modalitäten der Planung öffentlicher Bauten erfährt man aus den Texten allerdings kaum etwas. Die königlichen Bauinschriften, wie sie etwa aus der mittel- und neuassyrischen Zeit bekannt sind, erhalten prinzipiell die Fiktion aufrecht, dass Planung und Leitung der großen Bauprojekte allein in den Händen des göttlich inspirierten Königs gelegen haben. Auch andere Textgattungen wie etwa Briefe und Urkunden liefern zum Planungsprozess lediglich sehr begrenzte und punktuelle Informationen. Erwähnung verdienen hauptsächlich noch Bauzeichnungen

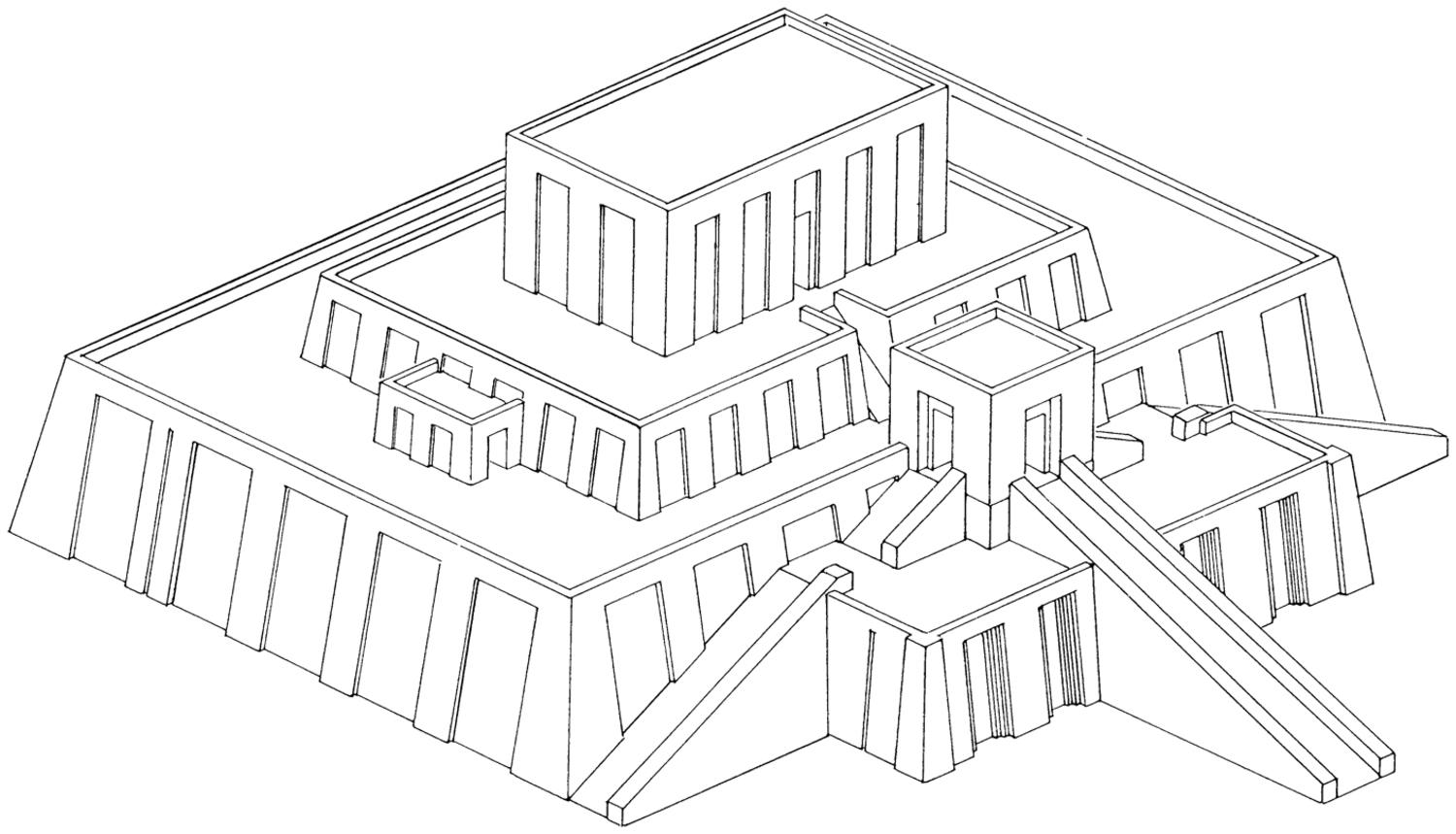

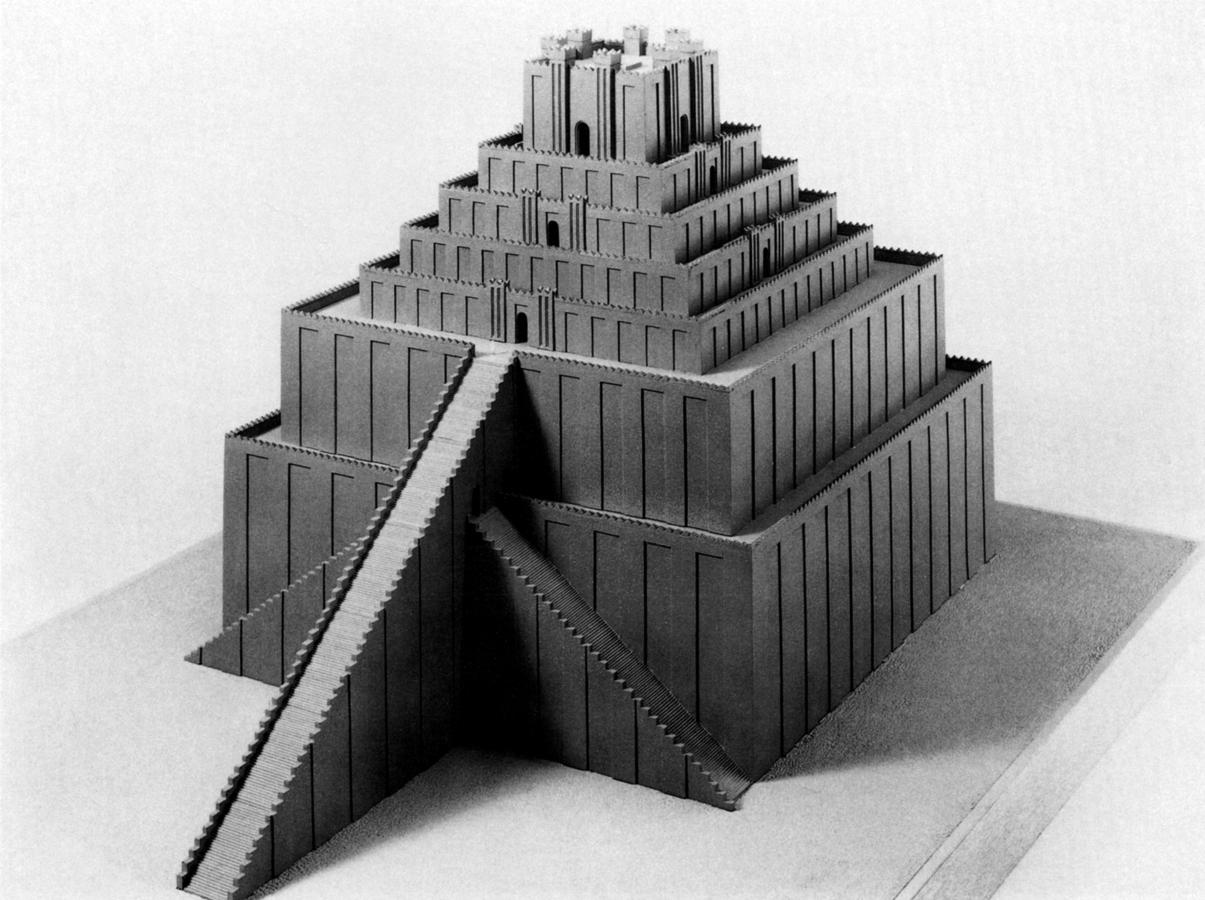

Aus jenem Grund kommt an dieser Stelle den Ergebnissen der archäologischen Forschung erhöhte Bedeutung zu. Dabei handelt es sich jedoch um eine Reihe sehr weit gestreuter Einzeluntersuchungen, meist Ausgrabungspublikationen, die singuläre Beobachtungen, Schlüsse und Hypothesen zum Planungsprozess und zur Bauausführung spezifischer Bauwerke enthalten. Hier kann diese Literatur deshalb nur auszugsweise erörtert werden. Zu nennen sind u. a. die umfangreichen Endpublikationen der Ur III-zeitlichen bis altbabylonischen und spätbabylonischen Stufentürme von Uruk

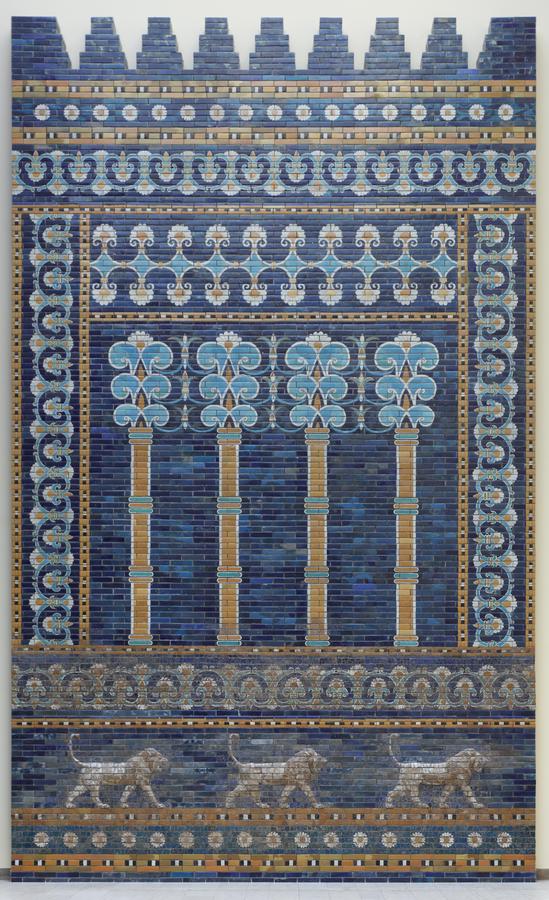

Einen im vorliegenden Zusammenhang relevanten Punkt bildet ebenfalls der Architekturdekor. Innerhalb des öffentlichen Bauwesens ist dem Architekturdekor als vielgestaltigem baulichen Ausdrucksmittel seit der Zeit des Aufkommens erster Städte in Mesopotamien

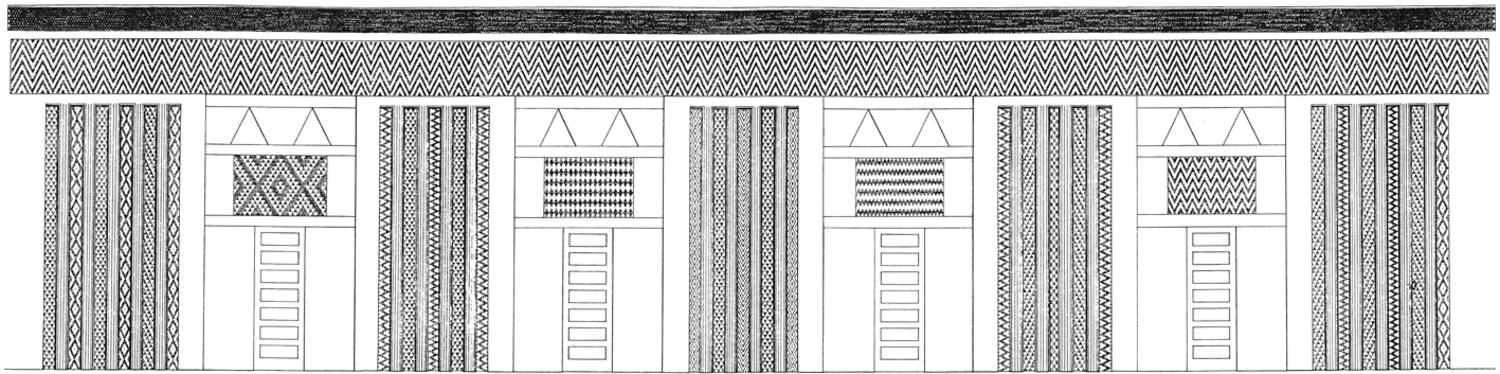

Abb. 3.13: Rekonstruktion der Südostfassade der Pfeilerhalle im Eannabezirk von Uruk

Gute Beispiele für die schon in früher Zeit sehr weit fortgeschrittene Entwicklung des Bauschmucks stellen die aus Stein respektive Keramik bestehenden Stiftmosaiken des Steinstifttempels, des Mosaikhofs und der Pfeilerhalle (Abb. 3.13) im späturukzeitlichen Eannabezirk von Uruk

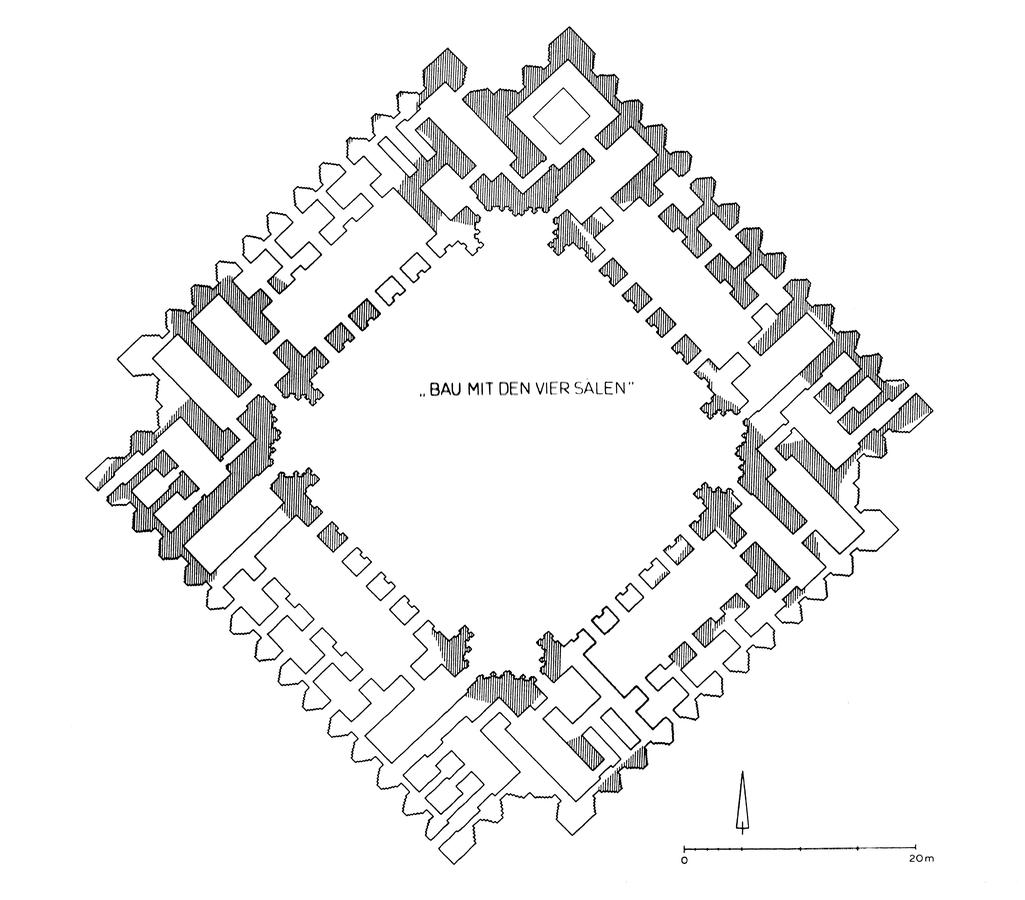

Abb. 3.14: Grundrissrekonstruktion des Gebäudes E im Eannabezirk von Uruk

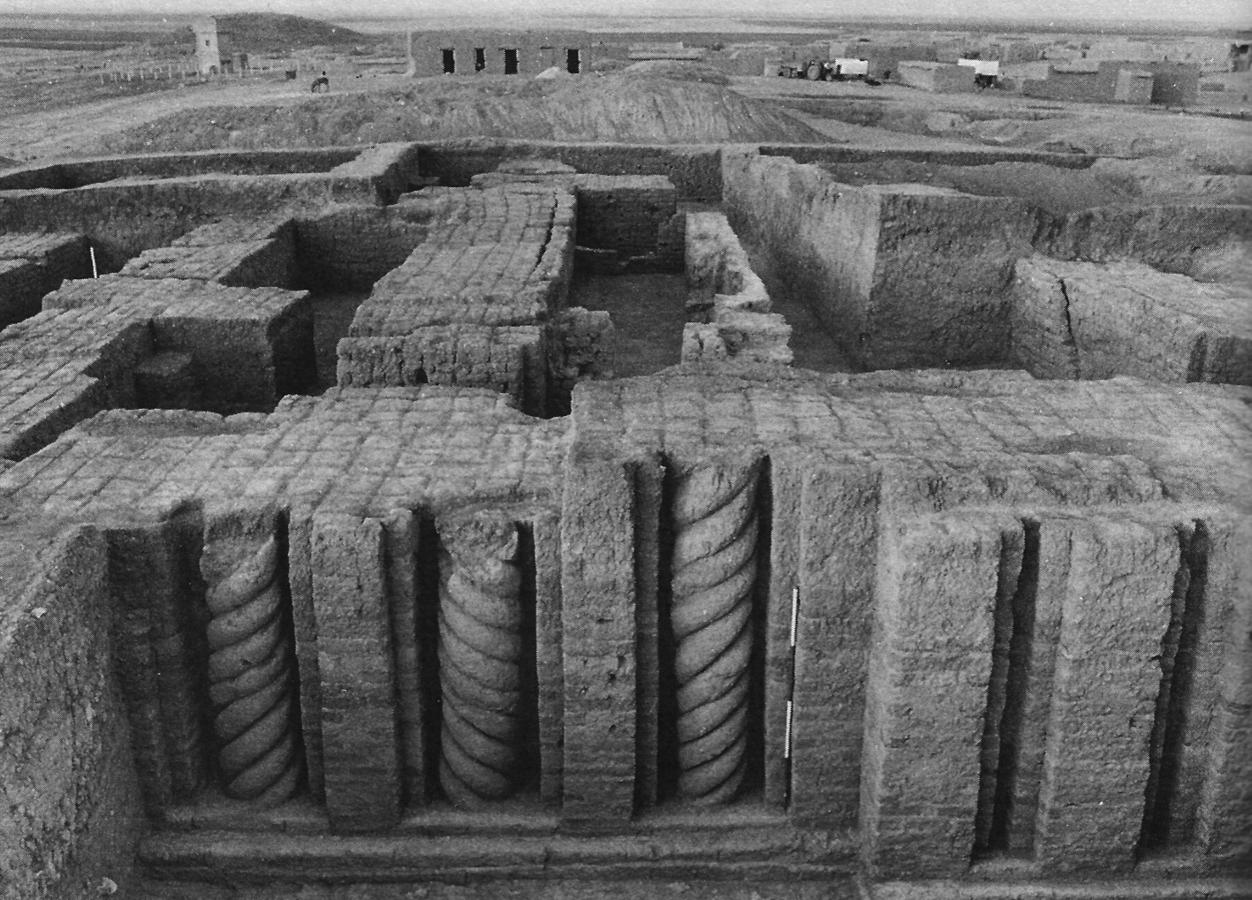

Abb. 3.15: Nordfassade des Tempels der Bauschicht II im nordöstlichen Teil der Akropolis von Tell Leilan

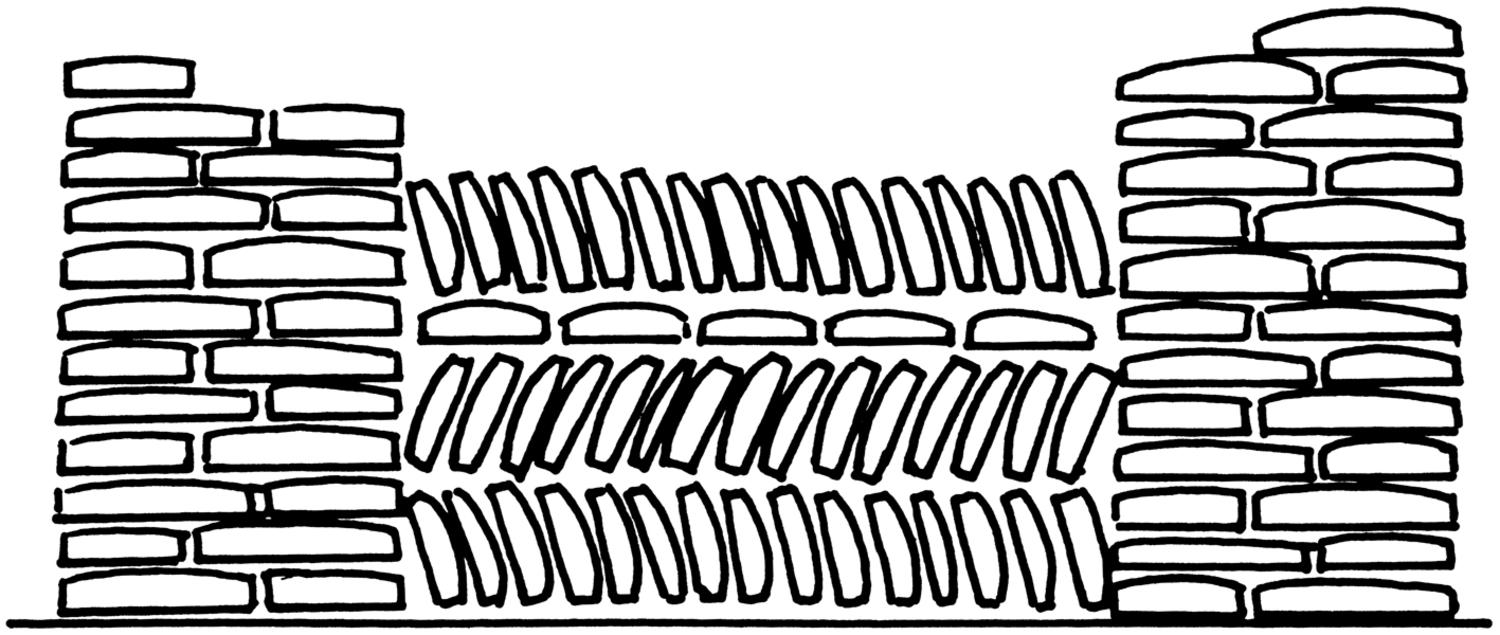

Ein weiteres Beispiel für die hohe Komplexität des Baudekors der altorientalischen Monumentalarchitektur repräsentieren die im Gegensatz zu den Stiftmosaiken durch alle Epochen hindurch bis in die Spätzeit nachweisbaren Pfeiler-Nischen-Gliederungen der Gebäude. Auch hier ist ein früher Höhepunkt der Entwicklung bereits während der Späturukzeit fassbar, in der die Arrangements vorzugsweise in kleinformatigen Riemchenziegeln ausgeführt worden sind.141 Die vielgestaltigen Wandgliederungen aus Vor- und Rücksprüngen zeugen von einer außerordentlichen Meisterschaft in der

Aus jüngeren Epochen der altorientalischen Geschichte sind als Belege eines ähnlich hohen Grads in der Verfeinerung des Ziegeldekors, die wiederum die Mitwirkung spezialisierter Fachkräfte am Planungs- und Bauprozess reflektieren, schließlich noch diverse Fassadengliederungen aus spiraligen Halbsäulen und stilisierten Palmstämmen zu nennen. Die Gliederungen wurden an Bauten des frühen 2. Jahrtausends v. Chr. in Ur

Weder für die Stiftmosaiken, noch für die Pfeiler-Nischen-Gliederungen oder die Ziegeldekore aus Halbsäulen und Palmstämmen ist bislang jedoch näher erforscht worden, inwieweit ihre genaue Konzeption bereits während eines frühen Zeitpunkts der Gebäudeplanung erfolgt ist oder ob sie primär in die Verantwortung der mit der Bauausführung betrauten Baumeister auf der Baustelle fiel.143 Zumindest bei den Pfeiler-Nischen-Gliederungen dürfte aber letzteres der Regelfall gewesen sein, wie die Untersuchungen von R. Eichmann zur urukzeitlichen Architektur von Uruk

3.4.2 Bauplanung und Wissen um Umweltbedingungen

In der Architektur des Alten Orients resultierten nicht wenige statische Probleme aus den spezifischen Materialeigenschaften, namentlich der unzureichenden Feuchtigkeitsresistenz, des wichtigsten Baustoffes, i. e. des ungebrannten Ziegels. Insofern spielte das Wissen um Umweltbedingungen in der Bauplanung stets eine hervorragende Rolle.

Einen Bereich, in dem es unmittelbar zum Tragen gekommen ist, bildet der Fundamentbau. Vornehmlich haben die Fundamente altorientalischer Gebäude dazu gedient, den aufgehenden Mauern stabile Auflageflächen zu verschaffen. Gerade in über längere Zeit hinweg besiedelten Orten war der Untergrund in Höhe der obersten Ablagerungen oft nicht in der Weise verdichtet, dass Absenkungen zuverlässig ausgeschlossen werden konnten. Von daher gründete man die Häuser vielfach nicht einfach zu ebener Erde, sondern errichtete Fundamentplatten aus Ziegeln, setzte die Mauern der Neubauten auf die gleichmäßig abgeglichenen Stümpfe von Vorgängerbauten, schachtete Baugruben aus oder legte Fundamentgräben an.

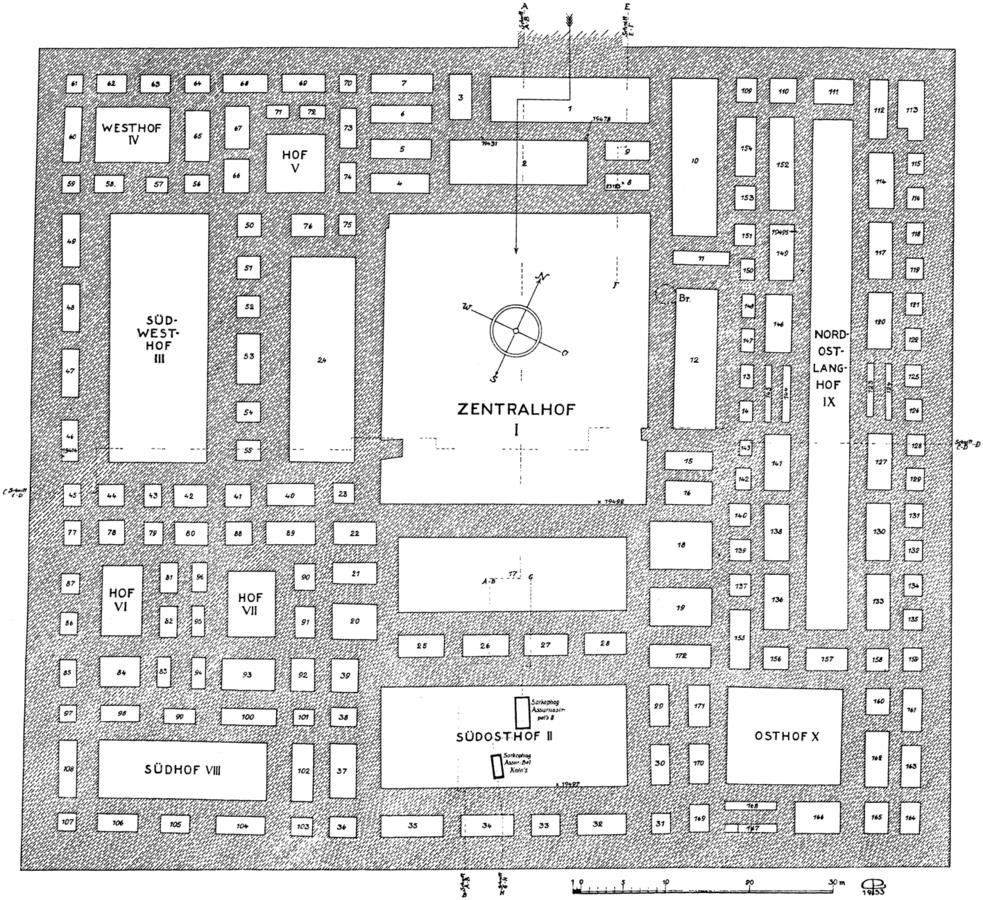

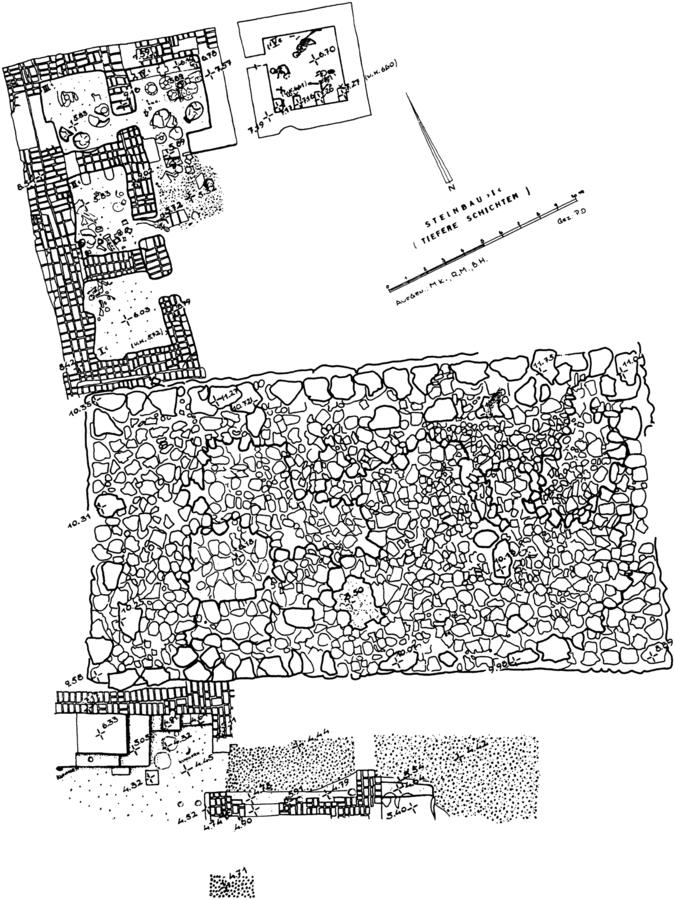

Abb. 3.16: „Urplan“ des Alten Palastes in Assur

In der urukzeitlichen Monumentalarchitektur, wie sie insbesondere aus dem Eannabezirk von Uruk

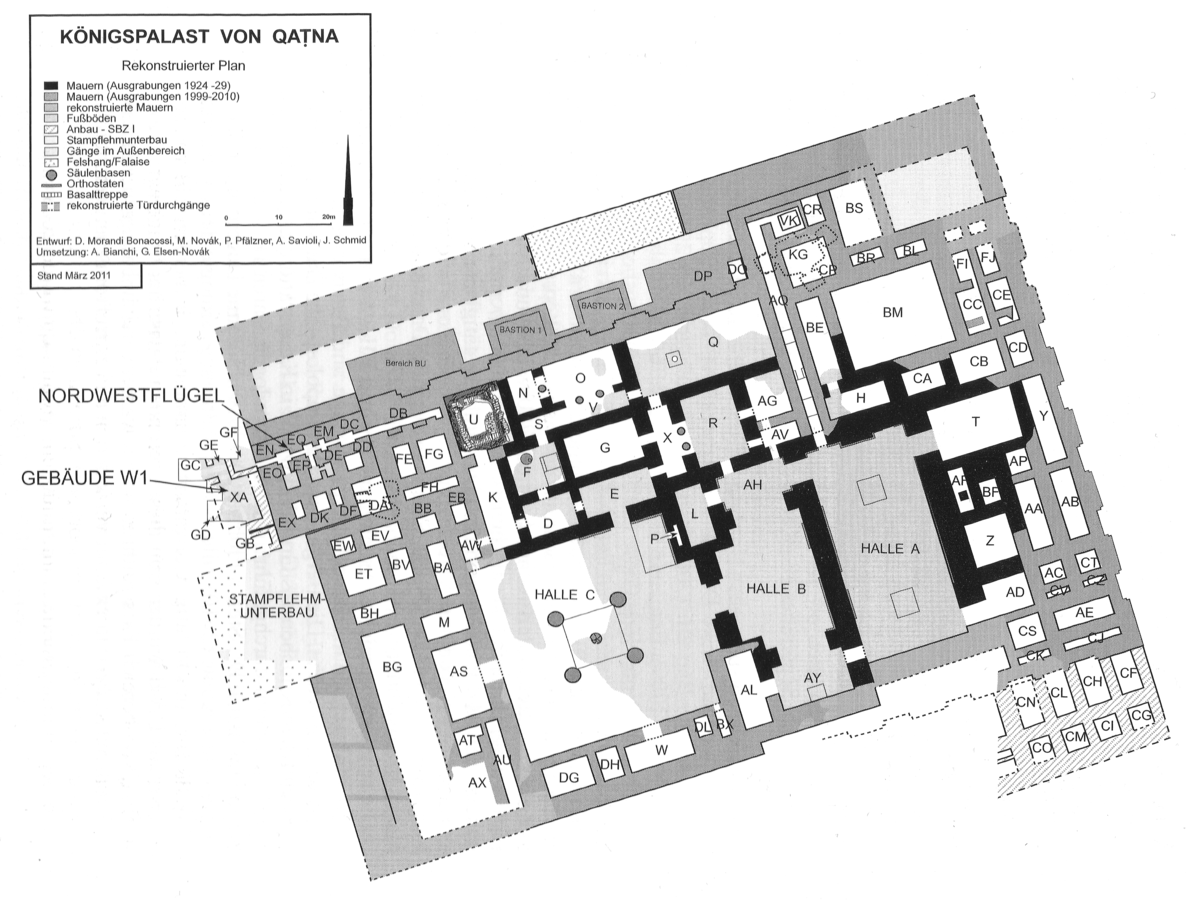

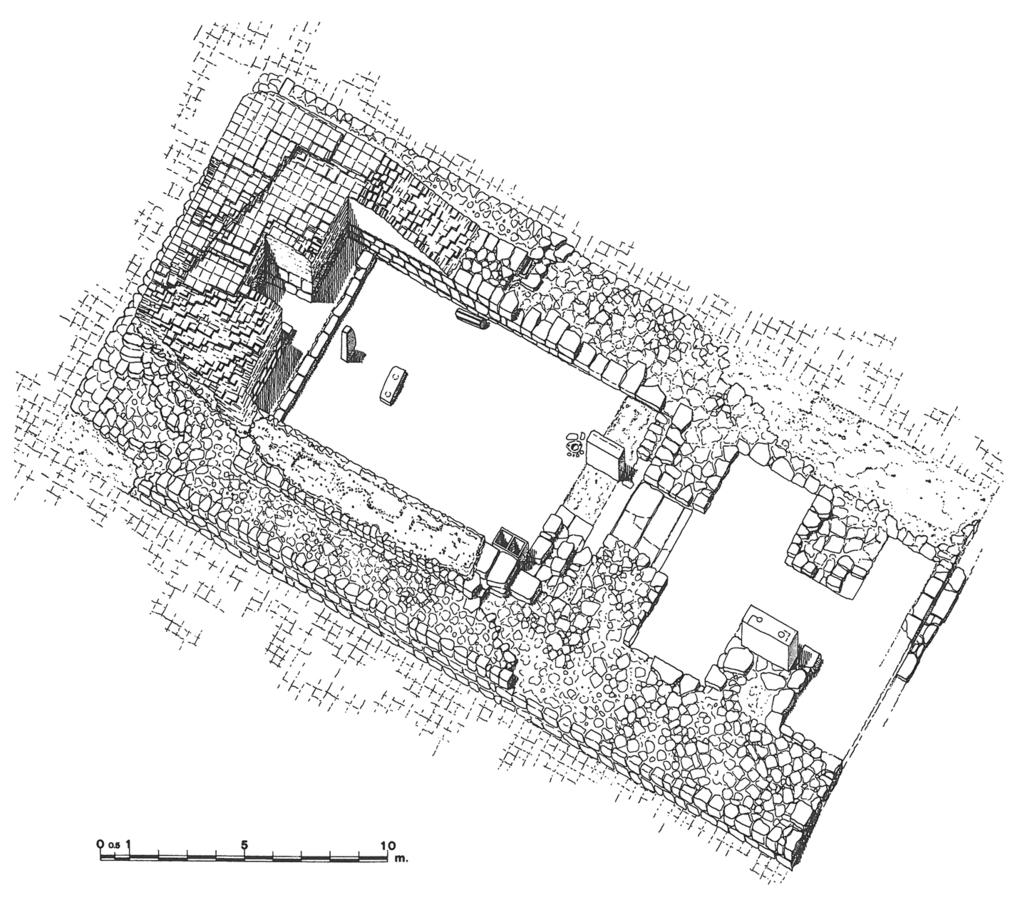

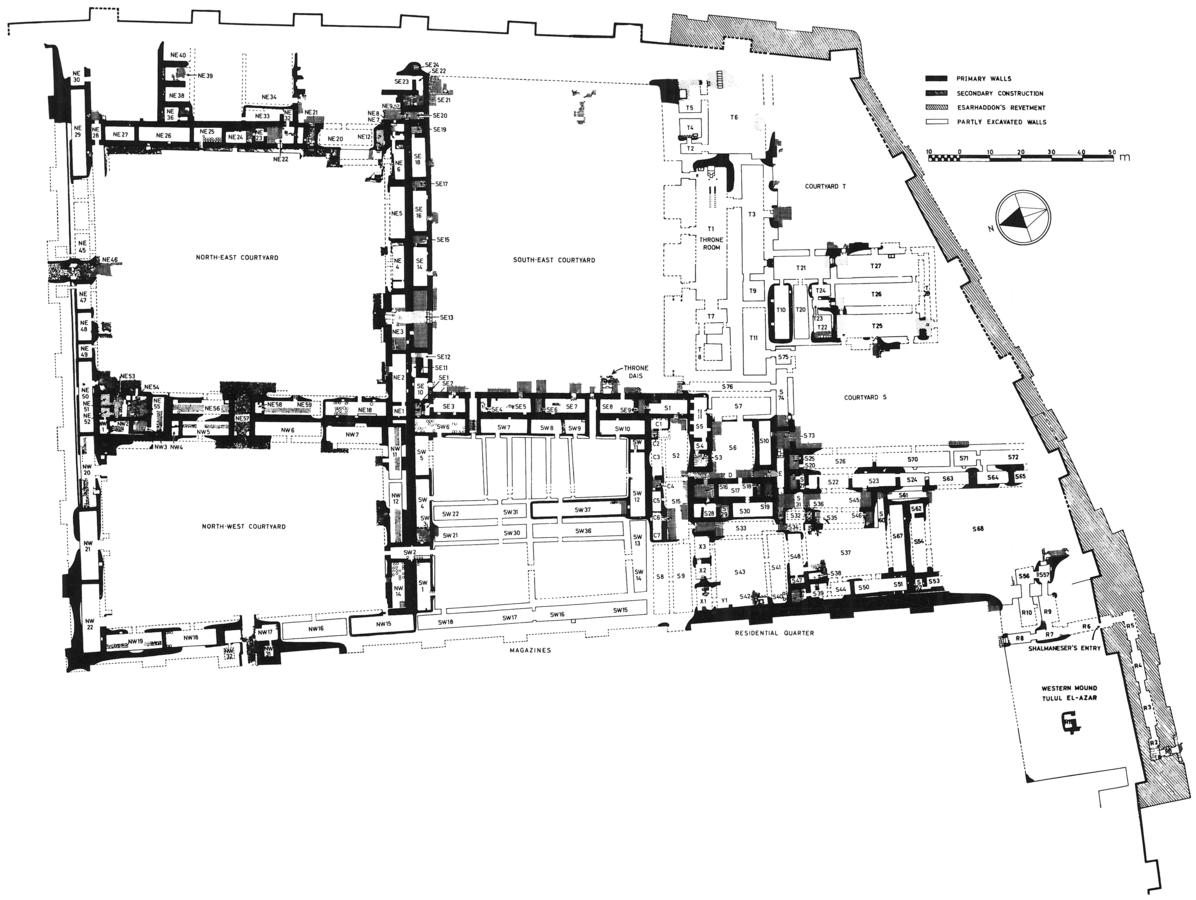

Abb. 3.17: Grundrissrekonstruktion des Königspalastes von Qatna

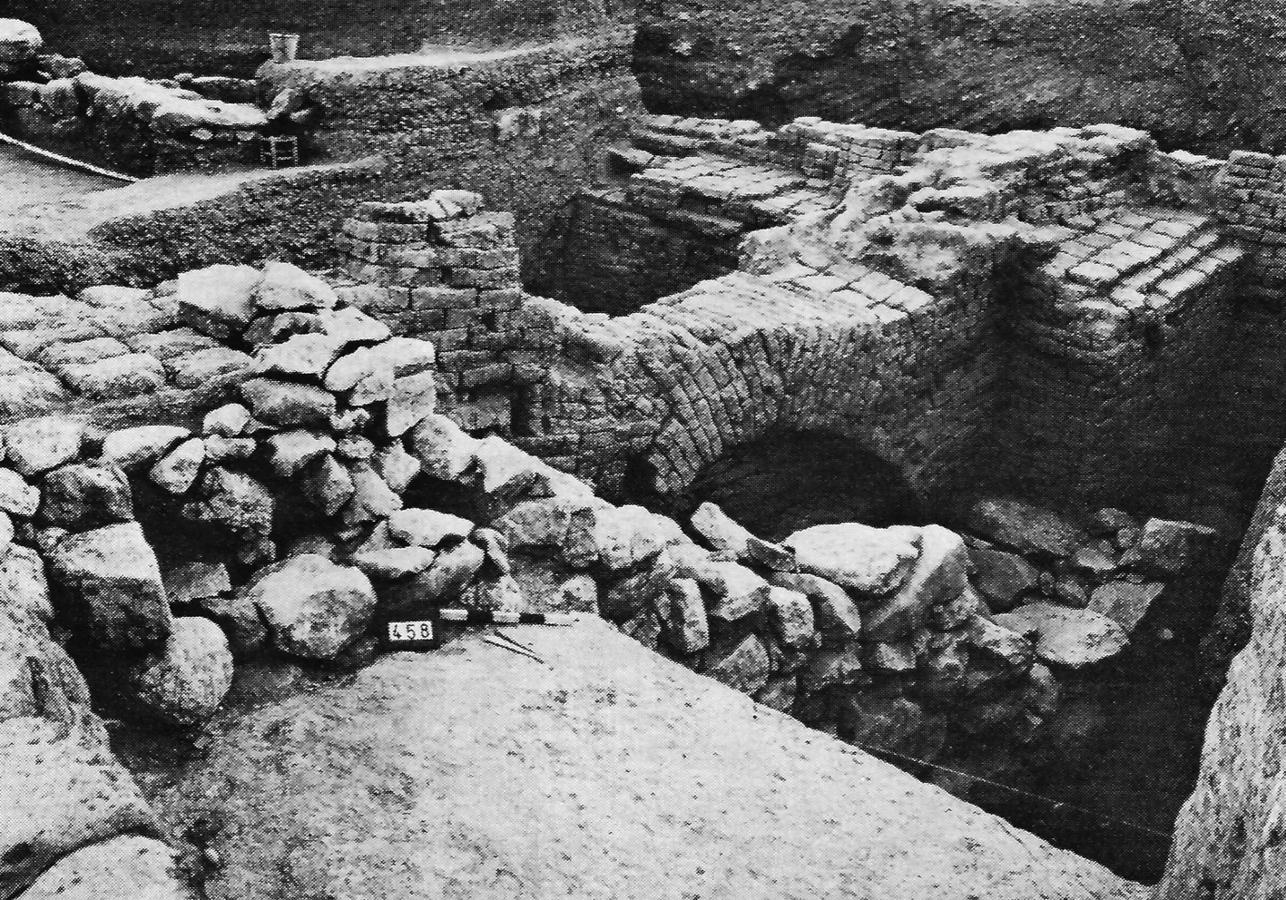

Gelegentlich konnten die Fundamentkonstruktionen allerdings neben der Standsicherheit auch der Entwässerung dienen. Eine besonders aufwendige Technik ist aus dem mittelbronzezeitlichen Königspalast von Qatna

Der Bauplatz des Palastes bestand in einem plateauartigen Felssporn, der auf drei Seiten von Niederungen umgeben war. Auf dem Sporn hatte sich schon in der Frühbronzezeit (3. Jt. v. Chr.) ein in seinen einzelnen Bereichen unterschiedlich hoch anstehender Siedlungshügel gebildet. Da man die Mauerfundamente des Palastes grundsätzlich bis zum gewachsenen Boden hinabführen wollte, mussten in den hoch anstehenden Teilen des Siedlungshügels sehr tiefe Baugruben ausgehoben werden, während in anderen Bereichen die Fundamentmauern teilweise oberirdisch bis auf die Höhe des vorgesehenen Fußbodenniveaus aufgemauert worden sind.

In den Gruben konnten noch die sukzessive erhöhten Arbeitsflächen nachgewiesen werden, von denen aus die Fundamente angelegt worden sind. Weiterhin wurden in den Fundamentbereichen Konstruktionstreppen sowie die Hufabdrücke von Lasttieren festgestellt, die offenbar das Material befördert haben. Schließlich konnte auch aufgezeigt werden, dass es während der Ausführung der Fundamente zu Planänderungen gekommen ist, die sehr weitreichende Modifikationen des Palastgrundrisses nach sich gezogen haben.148

Es wurden drei verschiedene Konstruktionsweisen der Fundamente beobachtet.149 Alle drei bestehen im Kernbereich aus Lehmziegelmauern. Das Lehmziegelmauerwerk ruhte jeweils auf einer Steinunterfütterung aus ein bis drei Lagen Kalkstein und Basalt, die ihrerseits auf dem natürlichen Fels aufsaß.

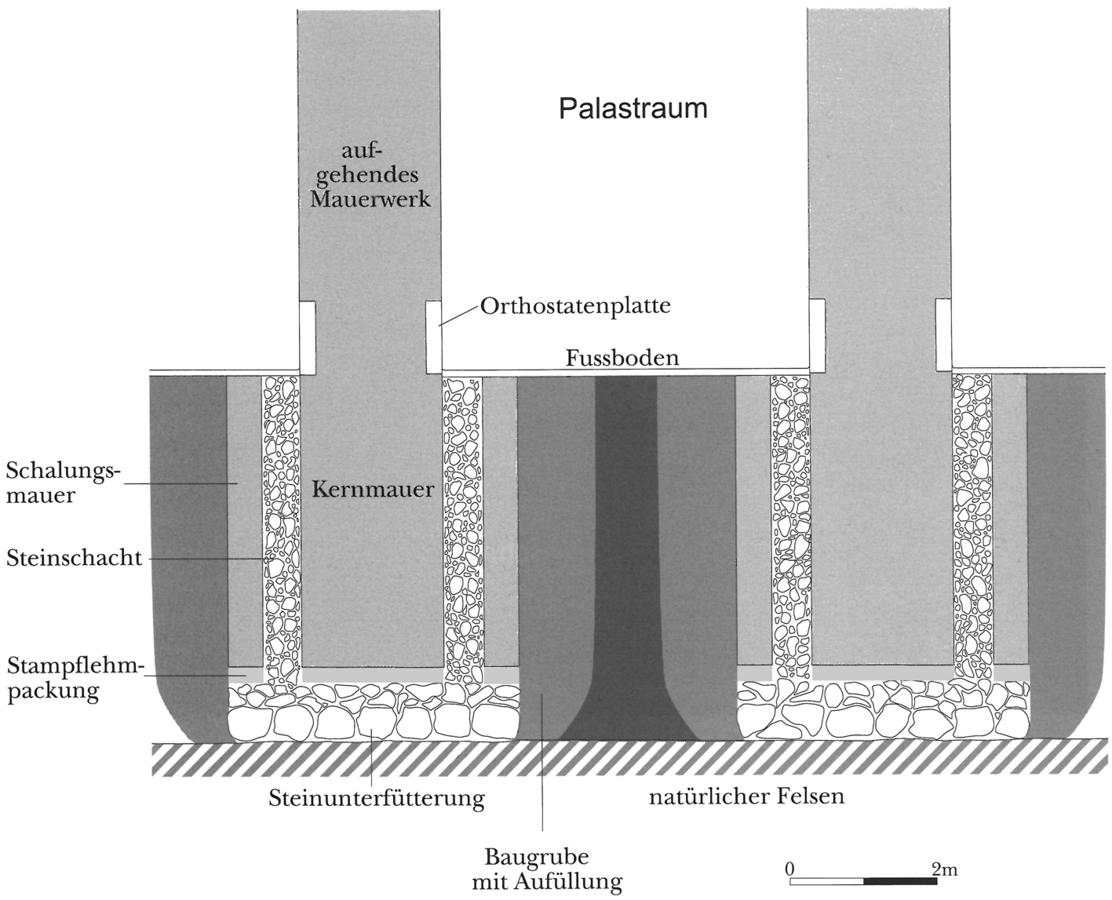

Abb. 3.18: Schematische Skizze des Aufbaus eines Fundaments im Königspalast von Qatna

Bei der ersten Variante hat man die Fundamentmauern mit einer einreihigen Steinverblendung aus kleineren Bruchsteinen versehen, die mittels eines kompakten Lehmestrichs verbunden waren. Sowohl die Fundamentmauern als auch die Verkleidungen zeigten eine auffällige Böschung. Diese Technik trat v. a. in jenen Bereichen des Palastes auf, in denen sich zuvor im Terrain Senken befunden hatten.

Bei der zweiten Variante, die gleichfalls in Senkenbereichen festgestellt wurde, waren die Fundamentmauern von ca. 30–40 cm starken Steinsetzungen flankiert, die von einem leichteren Lehmmörtel gehalten wurden. Die Böschung fiel hier deutlich geringer aus. Anscheinend ist diese Bauweise nur bei jüngeren Um- und Einbauten am Palast zur Anwendung gekommen.

Die dritte Variante war die aufwendigste (Abb. 3.18). Sie dominiert insbesondere im Zentrum des Palastes, d. h. in Höhenbereichen mit tiefen Fundamentgruben. Hier bildete die eigentliche Fundamentmauer eine Art Kernmauer, die auf beiden Seiten von rund 0,6–1 m breiten, mit Steinen gefüllten Schächten flankiert war. Die Steine sind in den Schächten ohne Bindungsmaterial aufgeschichtet worden und wurden auf der der Kernmauer gegenüber liegenden Seite jeweils von einer schmalen Schalungsmauer aus Lehmziegeln gestützt. Ebenso wie die Fundamentmauern saßen die Schalungsmauern und Schächte bei dieser Konstruktionsweise auf den zuvor beschriebenen Steinunterfütterungen.

An verschiedenen Stellen im Palast ließ sich beobachten, dass die Fußböden der Räume über die Schalungsmauern und Steinschächte hinwegzogen und an den Außenkanten der Kernmauern abschlossen. Das aufgehende Mauerwerk, das in vielen Räumen ebenfalls noch mit einer Verkleidung aus Kalksteinorthostaten zum Schutz der Mauerfüße versehen war, saß also exakt über den Kernmauern und besaß deren Breite.

Offenkundig hat bei allen drei Fundamentkonstruktionen im Palast von Qatna

Da bei der dritten Konstruktionsweise die Steine ohne Mörtelmasse aufgeschichtet werden konnten, war sie zugleich die effektivste. Die Feuchtigkeit, respektive das Grund- und Regenwasser, konnte hier am schnellsten entweichen. Möglicherweise wurde das Wasser in einen tiefliegenden Sammler im Nordwestteil des Palastes geleitet.150

Bislang sind die aufwendigen Fundamentkonstruktionen des Palasts von Qatna

Durch Witterungseinflüsse, v. a. Regen und Spritzwasser, aber auch aufsteigende Feuchtigkeit und auskristallisierende Salze besonders gefährdete Bereiche der altorientalischen Lehmziegelbauten bildeten weiterhin die Mauerfüße. Bei der Gebäudeplanung wurden deshalb verschiedentlich Vorkehrungen getroffen, die einer Beschädigung und Schwächung jener äußerst sensiblen Mauerbereiche entgegenwirken sollten.

Üblicherweise handelt es sich hierbei um eine strukturell vom aufgehenden Mauerwerk und häufig auch den Fundamenten verschiedene Ausgestaltung der Mauersockel. Vielfach bestand sie in der Verwendung eines besonderen Baumaterials wie bspw. gebrannter Ziegel oder Stein. Letzteres ist etwa an späturukzeitlichen Wohnhäusern aus Habuba Kabira

Abb. 3.19: Mutmaßlicher bewässerter Garten (sog. „Großer Hof“) mit Wasserbecken und Zuleitungskanal aus Backsteinen im Eannabezirk von Uruk

Meist waren die Sockel breiter bemessen als die darüber befindlichen Wandpartien. Allerdings konnten Sockel aus Backsteinen allein das Aufsteigen von Salzen nicht verhindern. Dies ermöglichte erst der Einsatz von

An Bauten in Nippur hat man gleichfalls Backsteinlagen zwischen Fundament und aufgehendem Mauerwerk als Sperrbahnen gegen Nässe („damp courses“) eingezogen, die aber unterhalb des Fußbodenniveaus lagen und insofern keine Mauersockel darstellten.

Abb. 3.20: Abwasserleitung aus Tonröhren und steingedecktem Kanal in Habuba Kabira

Von den genannten technischen Vorkehrungen sind ferner diverse, gewöhnlich aus Backsteinen bestehende Arten der äußeren, bisweilen auch inneren Verkleidung von Lehmziegelmauern und -mauerfüßen zu trennen, die indes ebenfalls maßgeblich dem Schutz der Lehmziegelkerne gegen Nässeeinwirkungen gedient haben dürften. In der mesopotamischen Architektur finden sich mannigfache Belege hierfür ab dem Ende des 3. sowie im 2. und 1. Jahrtausend v. Chr. Manchmal hat man sich bei stärkeren Schäden an den Mauerfüßen auch einfach damit beholfen, dass man das Begehungsniveau erhöht hat, so dass die unteren Wandpartien in den Fundamentbereich rückten.153

Abb. 3.21: Sickerschacht eines Wohnhauses im Scribal Quarter von Nippur

Die Bauplanung

Die Vorrichtungen zur Entsorgung von Gebrauchs- und Regenwasser überwiegen deutlich gegenüber denen der Frischwasserversorgung. Als Entwässerungsanlagen begegnen am häufigsten Sickerschächte aus Terrakotta, zusammengesetzt aus mehreren übereinander liegenden Ringsegmenten und einer Einlauftrommel, sowie Ziegelkanäle. Die Installation von Sickerschächten mit ihren begrenzten Aufnahme- und Ableitungskapazitäten bot sich allerdings primär im südlichen Zweistromland

Abb. 3.22: Sammler aus Backsteinen im Bereich des Northern Palace von Ešnunna

Tonrohrleitungen und Tonrinnen verdankten ihre Beliebtheit einer Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten als Unterführungs-, Verbindungs-, Überbrückungs- und nicht zuletzt Zuleitungselemente. So wurden Tonrohre als geschlossene Zuleitungen für Frischwasser bereits im 4. Jahrtausend v. Chr. geschätzt, wie z. B. die Befunde in Uruk

Als Vorform horizontaler Entwässerungsanlagen lassen sich einfache Bodenrinnen identifizieren, die ebenso wie die ersten Steinkanäle bereits ab prähistorischer Zeit belegt sind. Ein Entwicklungssprung ist in der späten Ubaid- und insbesondere der Urukzeit feststellbar. So können während des späten 4. Jahrtausends v. Chr. im Eannabezirk von Uruk

Wie die Befunde aus Uruk spiegeln auch die Anlagen in Habuba Kabira

Charakteristisch für die Entwicklung im südmesopotamischen Schwemmland

Aus dem nordmesopotamisch-syrischen Raum sind im 3. Jahrtausend v. Chr. vor allem Steinkanäle bezeugt, so etwa aus Tell Chuera

Bloß am Rande sei noch auf den Zusammenhang von Bauplanung

3.4.3 Entwurfsleitende Motive

1Funktionale Forderungen, die man an das Bauwerk stellt,

2Konstruktive Möglichkeiten, über die man verfügt,

3Formale Vorstellungen, die man verwirklichen will.

Auf der Grundlage dieser knappen Formel verständigen sich praktizierende Architekten bis heute über die Vielfalt der Faktoren, deren Produkt das fertige Gebäude ist. Die Faktoren stehen in einem Spannungsverhältnis, das sich je nach der Gewichtung durch die Planer und Bauausführenden ändert. Zugleich implizieren die Kausalkategorien durchaus auch Elemente, die aus spezifischen Kulturtraditionen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen Strukturen sowie den örtlichen Gegebenheiten resultieren. An dieser Stelle ist ein näherer Blick auf die besondere Situation im Alten Orient zu werfen, um die Motive, die die dortige Bauplanung bestimmt haben, noch etwas deutlicher hervortreten zu lassen.

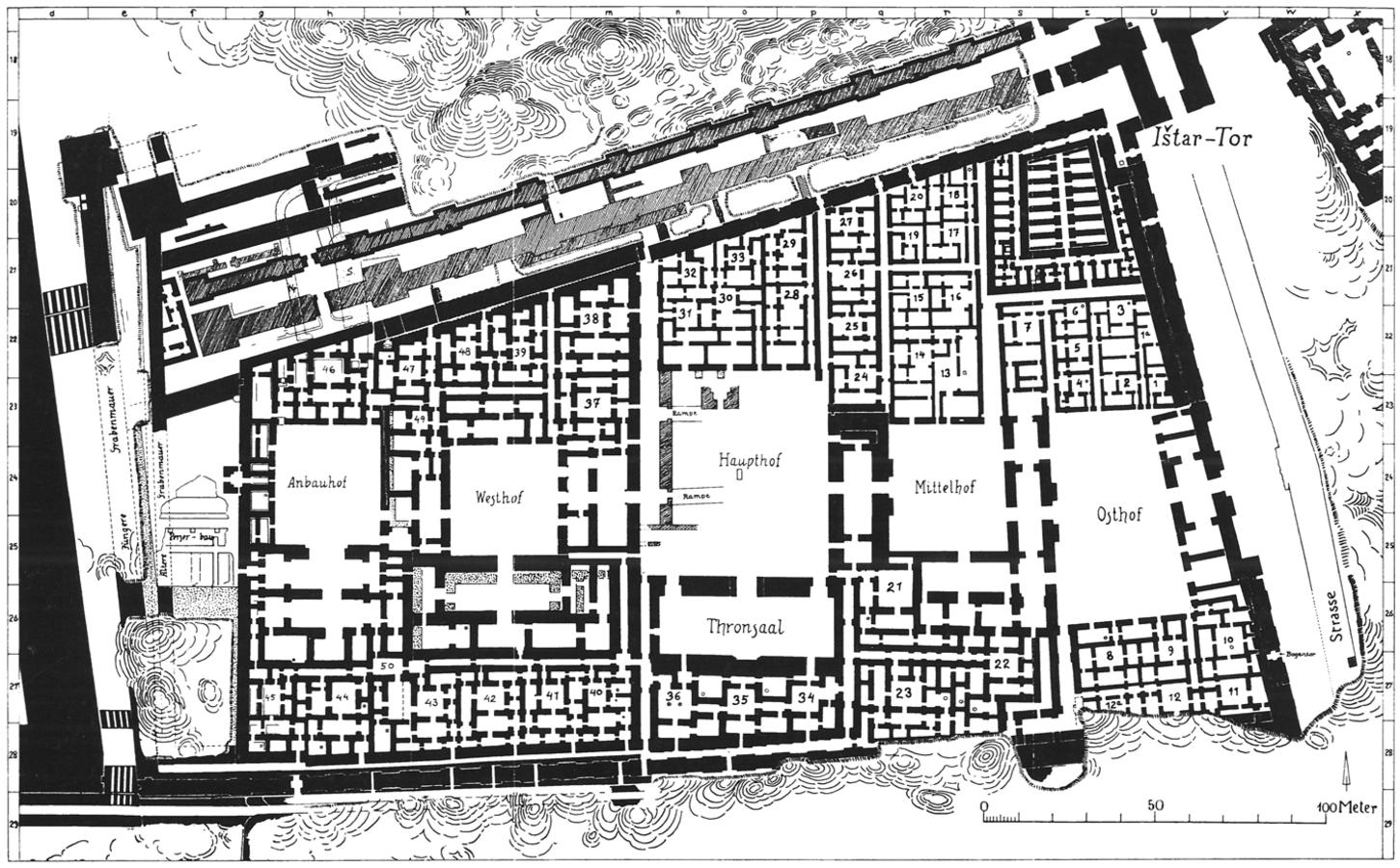

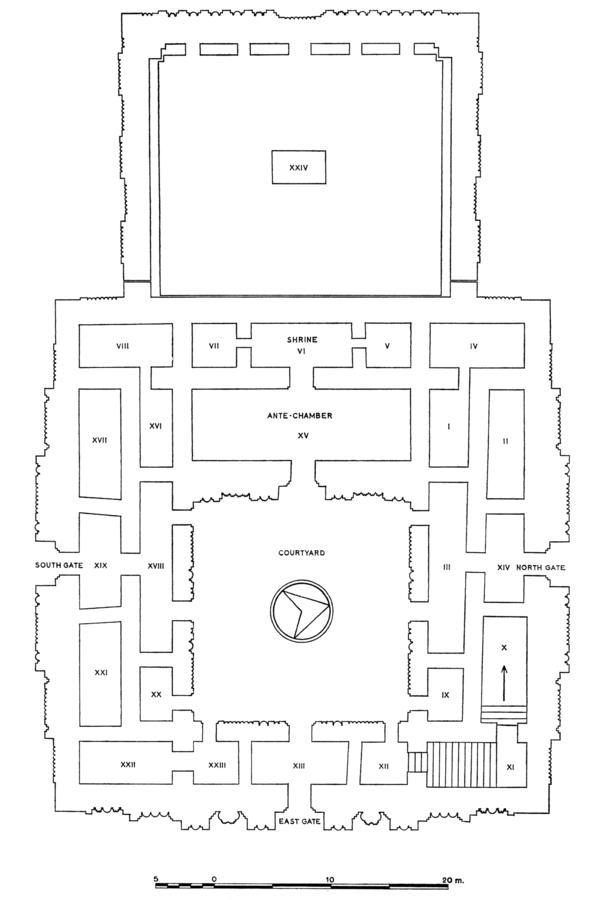

Nachweislich orientieren sich bei altorientalischen Bauten Entwurf und Bauausführung in sehr vielen Fällen an bestimmten architektonischen Traditionen, Konventionen und Typen, die innerhalb eines gewissen Spielraums variiert werden konnten. Klassische Beispiele bilden das Mittelsaalhaus, wie man es etwa aus der Architektur der Ubaid- und Urukzeit kennt (Abb. 3.5, 3.12, 3.25, 3.51), die ab der Ur III-Zeit bezeugte Breitraumcella (Abb. 3.57) und das bābānu-bītānu-Schema aus Tor- und Wohnbezirk im neuassyrischen Palastbau (Abb. 3.26, 3.31).160 Gerade in der deutschen Bauforschung hat die typologische Analyse der altorientalischen Architektur stets eine zentrale Rolle gespielt.161

Gleichzeitig ist auf die Beschränkungen hinzuweisen, denen die Planer oft ausgesetzt waren. Hier sind etwa die Größe und der Zuschnitt der bebaubaren Parzelle oder auch ältere Bauten und Bauteile zu nennen, auf die Rücksicht zu nehmen war. Nicht selten orientierte man sich mit dem Neubau an der Grundrissgestalt eines Vorgängers, dessen Mauern auf einheitlichem Niveau gekappt und anschließend als Fundamente benutzt wurden. Dahinter konnten, wie bereits angesprochen, neben pragmatischen auch religiöse Gründe stehen, denn Baubefunde und Texte dokumentieren, dass eine Grundregel bei der Restaurierung eines altorientalischen Tempels darin bestand, den Bauplatz des Vorgängers zu respektieren und möglichst nicht zu verändern, um keinen göttlichen Unmut zu erregen. In der Praxis bereitete die Einhaltung dieser Regel aber bisweilen Schwierigkeiten.162

Die funktionalen Anforderungen, denen ein neu zu errichtendes Bauwerk entsprechen sollte, haben die Bauplanungen selbstredend ganz maßgeblich bestimmt. Zuweilen, bspw. wenn Bauinschriften existieren, liegen diese Anforderungen offen zutage, häufig jedoch, so z. B. bei mehrdeutigen Grundrissmerkmalen und fehlenden Rauminventaren, können sie aus dem archäologischen Befund nicht mehr im Detail rekonstruiert werden. Die funktionale Bestimmung der späturukzeitlichen Bebauung im Eannabezirk von Uruk

Eine Beeinflussung der Bauplanung durch die konstruktiven Möglichkeiten lässt sich v. a. am Beispiel der Raumbreiten aufzeigen. Diese waren in Mesopotamien

Die Verwirklichung formaler Vorstellungen nahm insbesondere in der öffentlichen Architektur einen wichtigen Part ein, da dort die größten finanziellen Mittel zur Disposition standen. Genauere Informationen zu den entwurfsleitenden Motiven

Nach außen bekundeter Antrieb der Bauaktivitäten, namentlich im Bereich des Tempelbaus, war zumeist das fromme Bestreben, die Götter zufrieden zu stellen, wie es beispielhaft die große Bauinschrift des Gudea

Allerdings verfolgten verschiedene Machthaber, darunter nicht zuletzt die assyrischen Könige mit ihren z. T. gigantischen Städte- und Palastbauprojekten daneben auch sehr viel profanere Absichten, die mit einem ausgeprägten individuellen Gestaltungsanspruch einhergingen. Man wollte sich prächtige und weitläufige Residenzen zum eigenen Ruhm und Vergnügen schaffen. Schon früh konkurrierte so der assyrische Palastbau mit dem gleichzeitigen Tempelbau. Sehr deutlich geht dies aus dem Namen hervor, den Tukulti-Ninurta I.

Abb. 3.23: Zikkurrat des Urnammu im Nannaheiligtum von Ur

Sanherib

Indes ist die Anlage neuer Residenzstädte, wie sie aus mittel- und neuassyrischer Zeit in mehreren Beispielen überliefert ist, gewiss auch aus pragmatischen Gründen erfolgt. So dürfte Tukulti-Ninurta I.

Politische Motive bei der Planung und Durchführung öffentlicher Bauvorhaben sind ihrerseits schon in der Architektur aus der Epoche der frühen Staatenbildung, wie sie uns im 4. Jahrtausend v. Chr. exemplarisch in den beiden großen Kultbezirken von Uruk

Explizit wird die propagandistische Absicht in den Bauinschriften der assyrischen Herrscher artikuliert. So betont Assurnasirpal II.

Noch deutlicher als bei Assurnasirpal II.

3.4.4 Planungsniveau und Planungstiefe

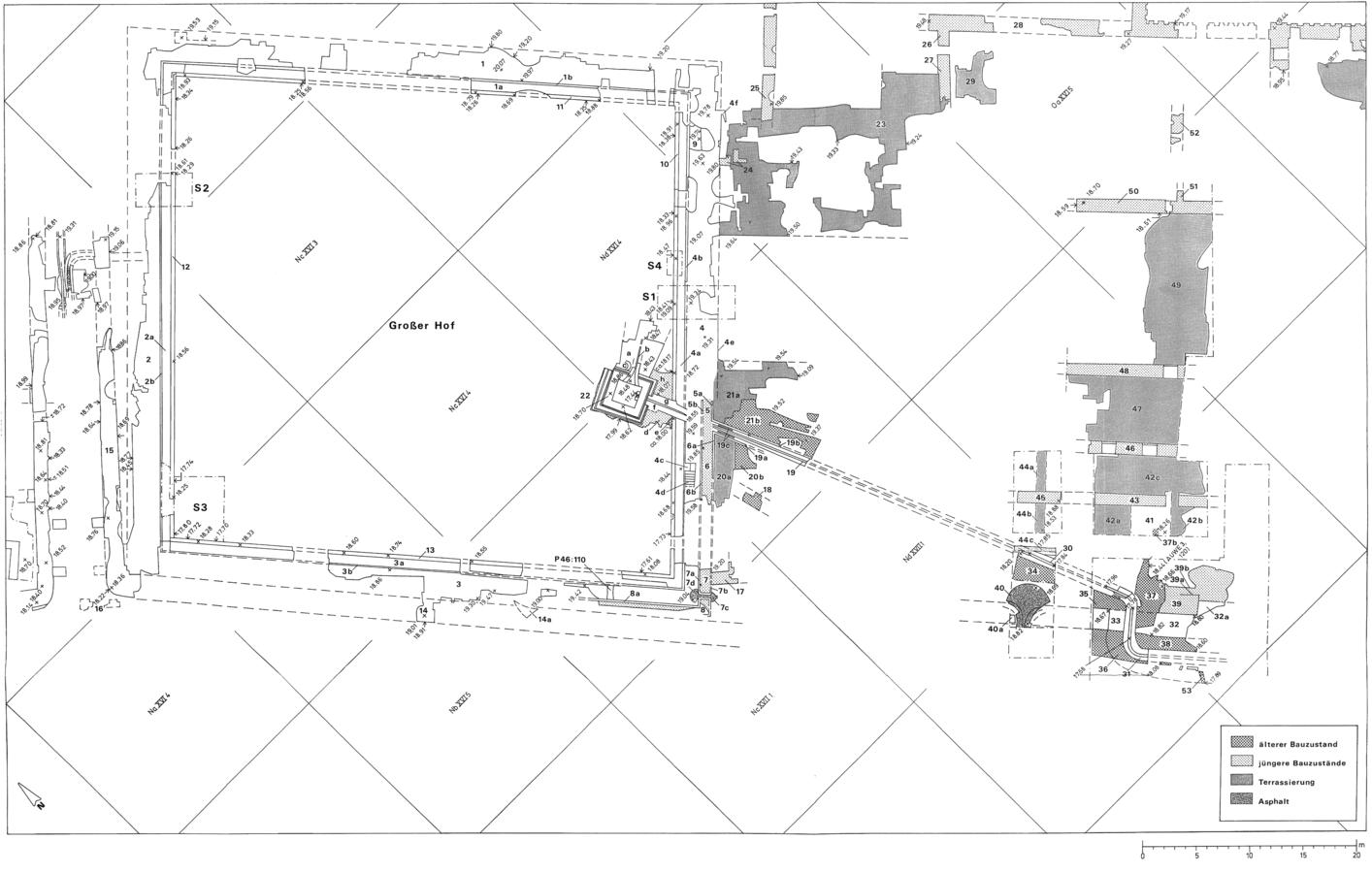

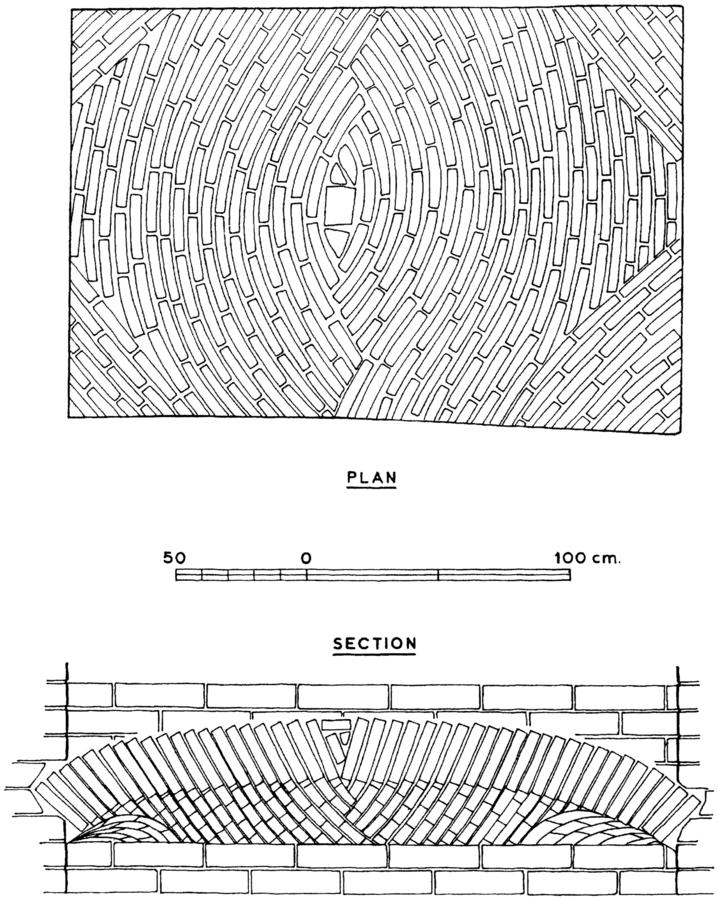

Die bislang detaillierteste Untersuchung zur Planung und Ausführung eines monumentalen altorientalischen Bauwerks liegt für Etemenanki, die spätbabylonische Zikkurrat von Babylon

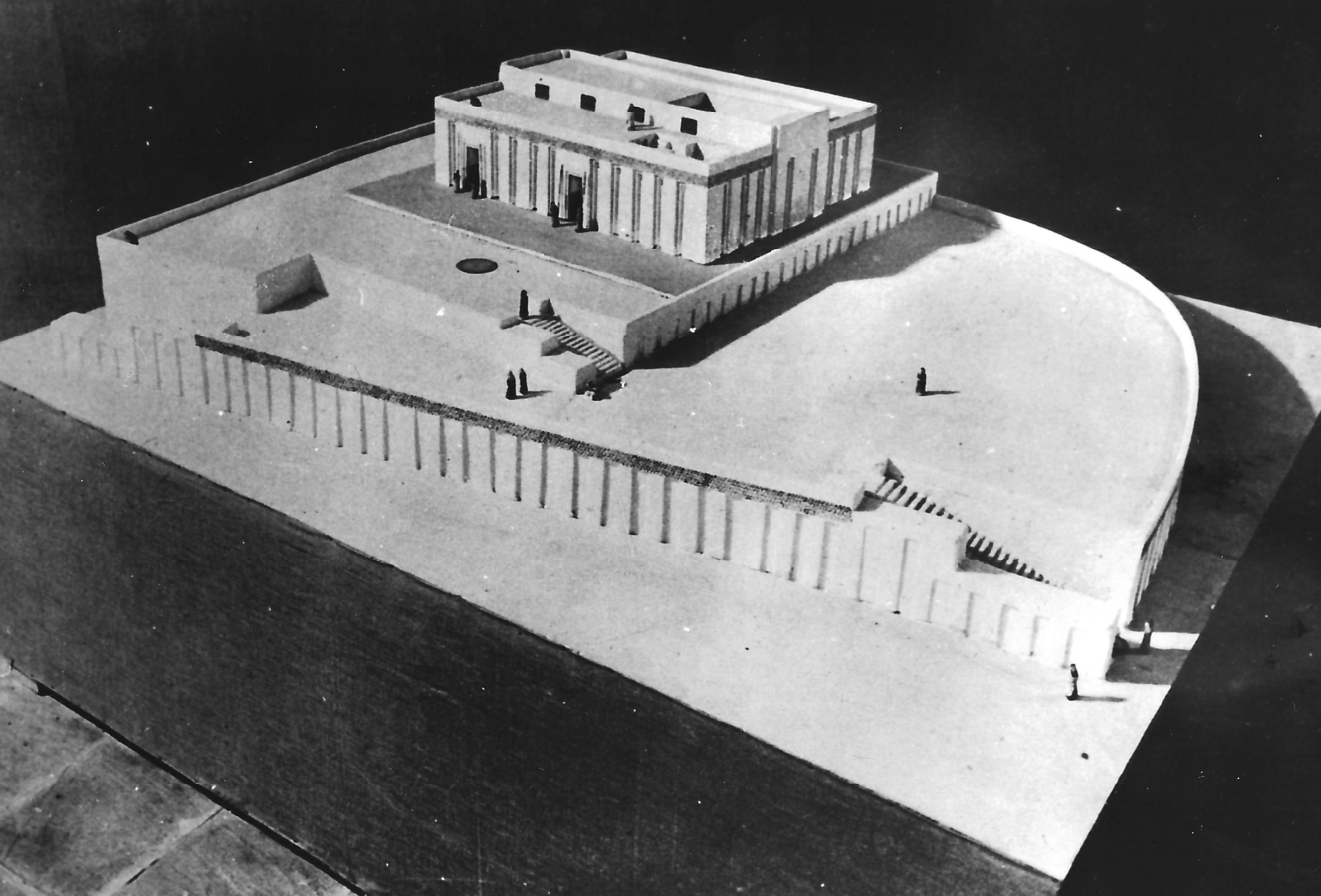

Abb. 3.24: Zikkurrat im Mardukheiligtum von Babylon

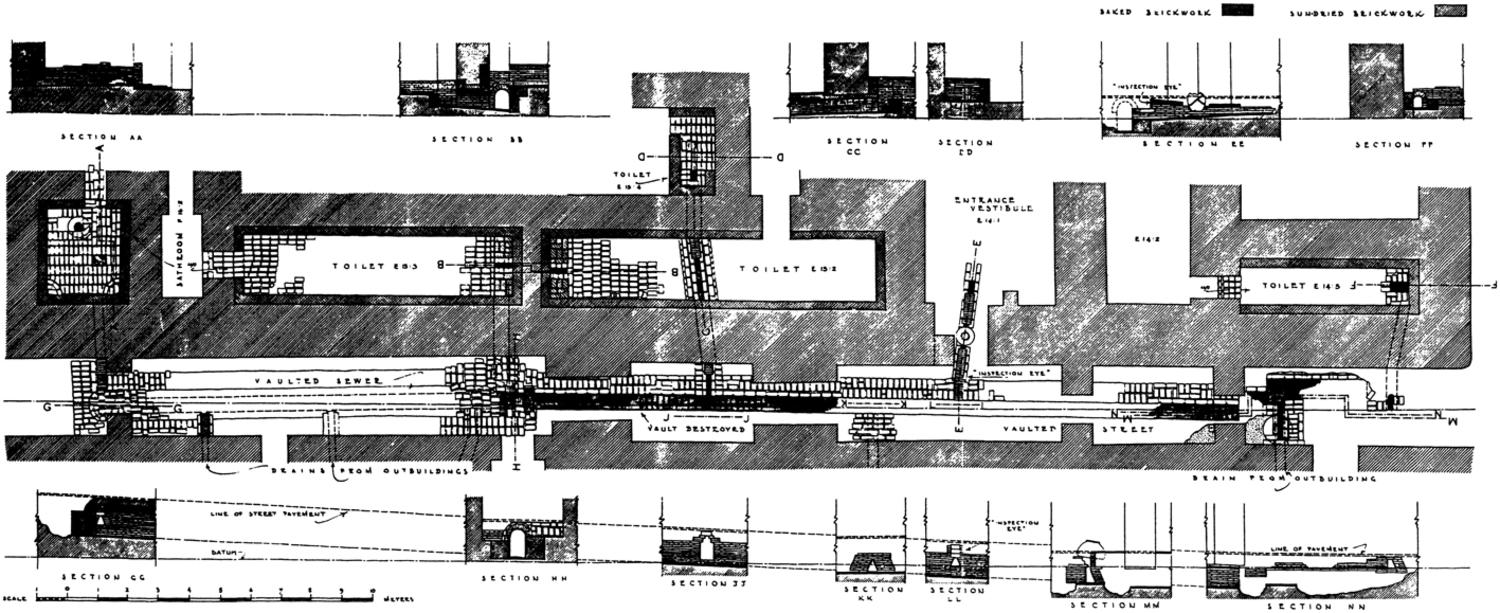

Der Ruine des Tempelturms Etemenanki wurden lediglich zwei kurze Feldforschungen gewidmet. Im Jahre 1913, bei der einzigen Gelegenheit, an die normalerweise unter dem Grundwasserspiegel liegenden Teile zu kommen, beschränkte sich R. Koldewey darauf, den Grundriss der aus einem Mittel- und zwei Seitenläufen bestehenden Treppenanlage und des Backsteinmantels der Zikkurrat zu klären sowie den Anschluss des Mantels an den Lehmziegelkern zu erkunden. Er ahnte damals noch nicht, wie unterschiedlich man diesen Befund interpretieren und mit den schriftlichen Quellen verknüpfen konnte.

Später erkannte Koldewey die Notwendigkeit, auch das aus Lehmziegeln bestehende Kernmassiv der Zikkurrat genauer zu erforschen. Dies geschah aber erst 1962 unter der Leitung von Schmid. Zwar blieb die Sondage auf die über dem Wasser anstehenden Teile der Zikkurratruine begrenzt, doch konnte das Verhältnis des Lehmziegelkerns zum Backsteinmantel bestimmt werden. Zudem erbrachte Schmid den Beweis, dass der letzte Tempelturm in Babylon

Die im Zikkurratmassiv erfassten Vorgängerbauten können in die neuassyrische und sehr wahrscheinlich altbabylonische Zeit datiert werden. In ersterem Fall steht Asarhaddon

Für Schmid bot sich an, den Befund beider Feldforschungen im Zusammenhang aufzuarbeiten, da erkennbar war, dass sich die Dokumentationen ergänzen würden. Im Zuge der Auswertung konnte er darüber hinaus aber auch das Verhältnis der Ruine zu einem bereits 1876 bekannt gewordenen und 1913, zeitgleich mit den ersten Ausgrabungen an Etemenanki, umfassend edierten Keilschrifttext eruieren, der den Tempelturm beschreibt und die primäre Informationsquelle zu seinem Aufbau und offenbar auch zu seinem Hochtempel ist. Es handelt sich um die nach ihrem Kopisten benannte Anubelšunu-Tafel. Mit ihrer Veröffentlichung war die Diskussion um die Rekonstruktion der Zikkurrat von Babylon

Die Anubelšunu-Tafel repräsentiert die 229 v. Chr. in der Regierungszeit Seleukos II.

Die in der Anubelšunu-Tafel vorkommenden Längenmaße basieren auf der babylonischen Elle ammatum, deren gängiger absoluter Wert bei 50 cm liegt und 30 ubānu, d. h. Finger(breiten), entspricht. Allerdings differenziert der Schreiber in der Bezeichnung der Elleneinheiten. Opinio communis ist, dass den Angaben im fünften Abschnitt der Tafel eine Elle von anderthalbfacher Größe der Normalelle zugrunde liegt. Die Maße des Baukörpers hat man einmal im Sechzigfachen, sonst im Zwölffachen der Elle, d. h. in nindan, ausgedrückt.

Ein Kardinalproblem der Anubelšunu-Tafel bestand stets in der Unsicherheit darüber, ob der sechste Abschnitt den Tempel Esagila oder den Hochtempel auf dem Turm beschreibt. Den Raummaßen ist dort keine Maßeinheit beigefügt, nur für ein großes Bett werden explizit Ellenmaße genannt. Man hat deshalb lange darüber gestritten, ob auch die übrigen Maße in Ellen oder als Sechzigstel des nindan, d. h. als Fünftelellen, zu verstehen sind. Nur dann nämlich lassen sie sich auf den Hochtempel beziehen. Dass in der Tat Sechzigstel des nindan gemeint gewesen sein dürften, kann Schmid jetzt anhand eines annähernd zeitgenössischen Textes mit Maßangaben, die offenkundig in Fünftelellen zu lesen sind, demonstrieren. Gegenüber der Elle und ihrer Untereinheit Finger respektive ubānu bildete die Fünftelelle für die Baumeister eine besser geeignete Maßeinheit, um sowohl im Hausbau übliche Mauerstärken als auch Raumgrößen auszuweisen.

Weiterhin ist evident, dass in der Kopie des Anubelšunu

Im Zuge seiner detaillierten Analyse der archäologischen und philologischen Quellen kann Schmid über den Befund an den Zikkurrattreppen deutlich machen, dass die Anubelšunu-Tafel den jüngsten Zustand des Stufenturms, also die Zikkurrat mit dem Backsteinmantel, beschreibt. Er kann aufzeigen, dass das in der Tafel überlieferte Höhenmaß der untersten Terrasse auf den Gründungshorizont der Zikkurrat bezogen ist und die Höhe der Brüstung auf der Terrasse mit einschließt. D. h., Anubelšunu gibt einen Aufriss der Zikkurrat wieder, der auch das nicht sichtbare Fundament impliziert. Das Höhenmaß kann somit nicht von einem nachträglichen Aufmaß stammen, sondern muss ein Maß der Planung sein. Damit gelingt Schmid der äußerst bedeutsame Nachweis, dass die von Anubelšunu

Die Vorlage der Beschreibung könnte eine einfache, mit Maßangaben versehene Zeichnung gewesen sein, wie sie für altorientalische Zikkurratbauten in Form von Grund- bzw. Aufrisszeichnungen durchaus belegt sind. Für die Treppen gab die Zeichnung vermutlich aber nur die generelle Form und nicht die Maße an, da deren genaue Bestimmung der Ausführungsplanung überlassen blieb. Dies erklärt, weshalb die Treppen in der Anubelšunu-Tafel keine Erwähnung finden.

Die Erkenntnis, dass die Anubelšunu-Tafel ein Planungsstadium der Zikkurrat wiedergibt, verleiht dem Text einen neuen Stellenwert. Seine Informationen können nun in Abhängigkeit vom Befund relativiert werden, während umgekehrt die Grabungsergebnisse jeweils vor dem Hintergrund der Umsetzung eines Bauplans in die Wirklichkeit zu bewerten sind.

Festzuhalten ist, dass der Bauplan von Etemenanki die Ausführung nur in ihren Grundzügen und nicht in der Art einer modernen Werkplanung determiniert hat. Entsprechendes dürfte dann sehr wahrscheinlich auch für die Bauplanung älterer Perioden gelten.176 Sofern es nicht doch noch ein uns unbekanntes Zwischenstadium eines Werkplans gegeben haben sollte, mussten dadurch abgesehen von der Berechnung und individuellen Gestaltung der Treppen wohl auch alle übrigen Details der Expertise der ausführenden Baumeister auf der Baustelle vorbehalten bleiben. Im konkreten Fall der beiden Zikkurrat-Seitentreppen etwa waren die Bauleute bei der Realisierung prinzipiell bloß an das Steigungsverhältnis für die Tritt- und Wangenstufen, an die Terrassenhöhen und an die Grundregel, Terrassenmantel, Treppen und Wangen im Mauerwerksverband auszuführen, gebunden.177

Schmid konnte die Anubelšunu-Tafel lediglich deshalb als Planbeschreibung des spätbabylonischen Stufenturms Etemenanki identifizieren und zugleich das hinter der Ausführung des Gebäudes stehende Dimensionierungsprinzip entschlüsseln, weil er den Baubefund des Grundrisses gezielt im Hinblick auf den Aufriss interpretierte.

Entscheidend war neben der Kenntnis der Maßeinheit und des Maßsystems die Feststellung der ungewöhnlichen Ausführungsgenauigkeit, mit der man das im Text erwähnte Grundrissquadrat der Zikkurrat von 180 Ellen Länge und Breite angelegt hatte. Aus diesem Ellenmaß und der Beobachtung, dass darauf 270 Ziegel entfielen, ließ sich das Richtmaß für Ziegel und Fuge nach folgender Rechnung ermitteln: 180 Ellen x 30 ubānu = 5400 ubānu. 5400 ubānu : 270 = 20 ubānu = 33,9 cm für Ziegel und Fuge. Bei Kantenlängen des Ziegels von 31,5 bis 32 cm blieben für die Fuge 2 bis 2,4 cm = 1

bis 1

bis 1

ubānu und damit genügend Spielraum für Ausgleichsmaßnahmen.178

ubānu und damit genügend Spielraum für Ausgleichsmaßnahmen.178

Auf analoge Weise ins babylonische Maßsystem umgerechnet, verrieten als nächstes die Gliederungsmaße der aus Vor- und Rücksprüngen bestehenden Mantelfassaden das zugrunde liegende Dimensionierungsprinzip und damit die Richtmaße.

Es folgte die Entdeckung, dass die Stufen der Treppenwangen in der Einheit ubānu, dem Dreißigstel der Elle, bemessen worden sind, Höhe und Breite im Verhältnis 8:11 gestanden und die Höhe jeweils 10 Ziegelschichten betragen hat. Hiermit war nicht nur das exakte Steigungsverhältnis der Zikkurrattreppen zu bestimmen, sondern auch das Verfahren zu rekonstruieren, nach dem die Treppen von den Baumeistern berechnet worden sind. Mittels dieser Erhebung konnten die Maßangaben auf der Anubelšunu-Tafel relativiert und die Tafel selbst als Planbeschreibung erkannt werden. Für Schmid eröffnete sich die Möglichkeit, die im Gegensatz zu den Seitentreppen unmittelbar auf die zweite Terrasse führende Mitteltreppe und das Hofniveau zu berechnen und nachzuweisen, dass sich der Terrassenkörper von Etemenanki im Laufe der Zeit um mehr als einen halben Meter abgesenkt hatte.179

Baumaßnahmen an Etemenanki sind urkundlich für die Zeit vor Sanherib

Schmids Untersuchungen hatten nun zweifelsfrei ergeben, dass die Anubelšunu-Tafel innerhalb der langen Baugeschichte des Tempelturms die Planbeschreibung für die spätbabylonische Zikkurrat des Nabupolassar

Der in der

Die Zikkurrat Asarhaddons

Bei dem Baukörper der spätbabylonischen Zikurrat, so wie er aus den Angaben der

Entsprechend sei durch die Höhe der Ruine aus der Zeit Asarhaddons

Bevor der Entwurf der Zikkurrat des Nabupolassar

Die Planarbeit beruhte also nicht nur auf einer detaillierten Kenntnis des Zustands der Vorgängerbauten sowie der Baugrundverhältnisse, sondern erforderte bereits erste Maßnahmen auf der Baustelle. Vermutlich sind sie schon vor Einsetzen der eigentlichen Planung, mit Sicherheit aber vor der Ausarbeitung des geltenden Entwurfs, durchgeführt worden. Um mit dem Neubau beginnen zu können, war es ja ohnehin unumgänglich, den Schutt und die nicht mehr standsicheren Partien der Vorgängerbauten zu entfernen. Hierbei scheint auch der Lehmziegelmantel der Zikkurrat des Asarhaddon

Abb. 3.25: Stadtanlage von Habuba Kabira

Schmid nimmt an, dass die Untersuchungen an der Ruine keine völlig exakten Werte für das Maß geliefert haben, um das der Zikkurratmantel gegen das Hofniveau abzuteufen war. Jedenfalls war es später nötig, die Seitentreppen umzuplanen und tiefer anzusetzen, um sich damit einen verbindlichen Bezugshorizont zu schaffen. Hieran lassen sich gewisse Probleme bei der Treppenplanung ablesen und vielleicht erklärt sich hieraus auch, weshalb in der Planbeschreibung der

Die Analysen verdeutlichen, dass die Beschreibung der

Weitere eingehende Studien zum Planungsprozess altorientalischer Bauten sind zuletzt von R. Eichman und M. van Ess vorgelegt worden. Sie können hier nur kurz angesprochen werden. Eichmann befasst sich mit der Architektur aus den Archaischen Schichten von Uruk

Van Ess behandelt in ihrer Arbeit die Architektur des Eanna-Heiligtums von Uruk

Vielfältige Hinweise auf ein hohes Maß an Vorausplanung finden sich ebenfalls im Bereich des altorientalischen Städtebaus.187 Hier liegt mit der späturukzeitlichen Niederlassung Habuba Kabira

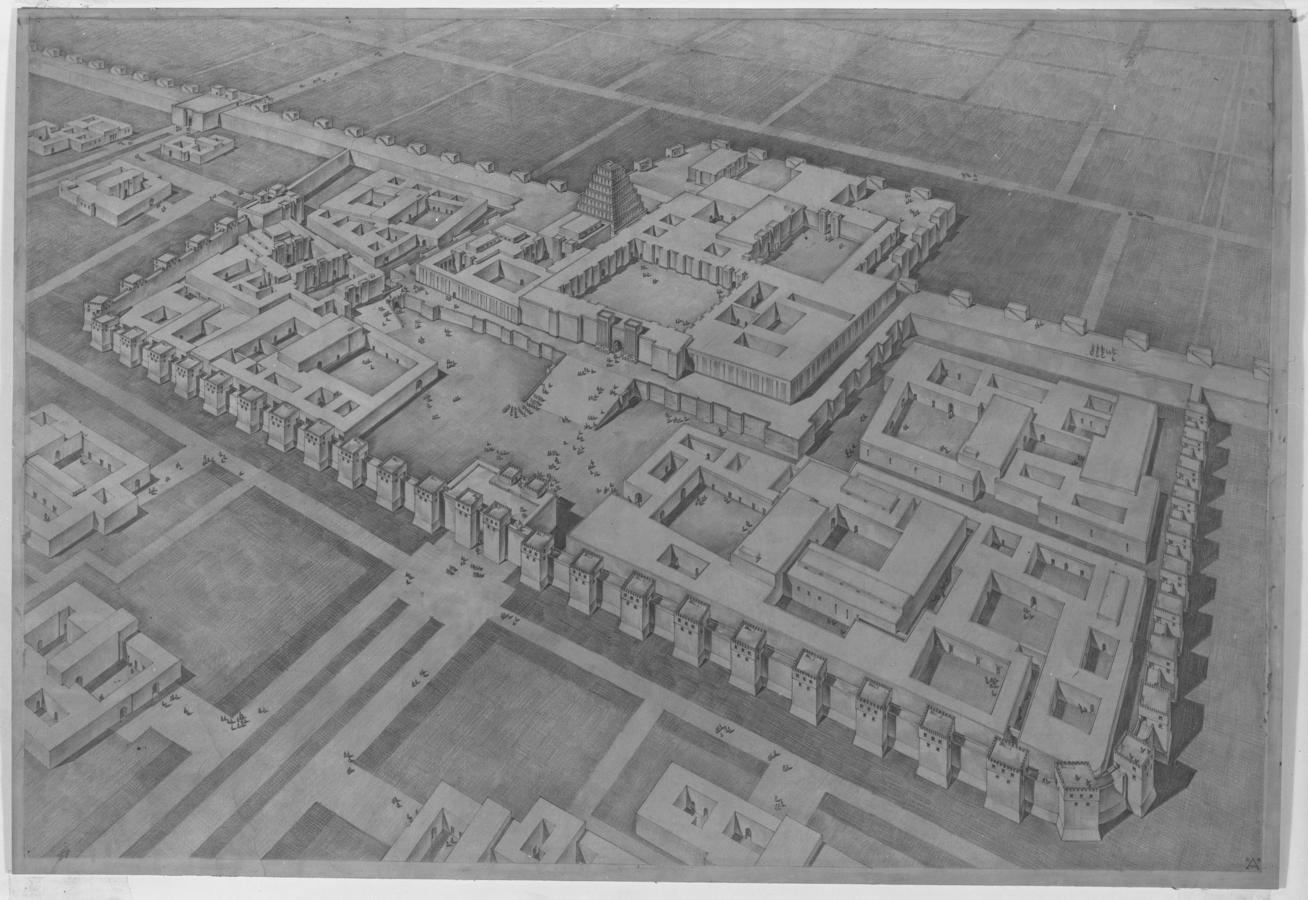

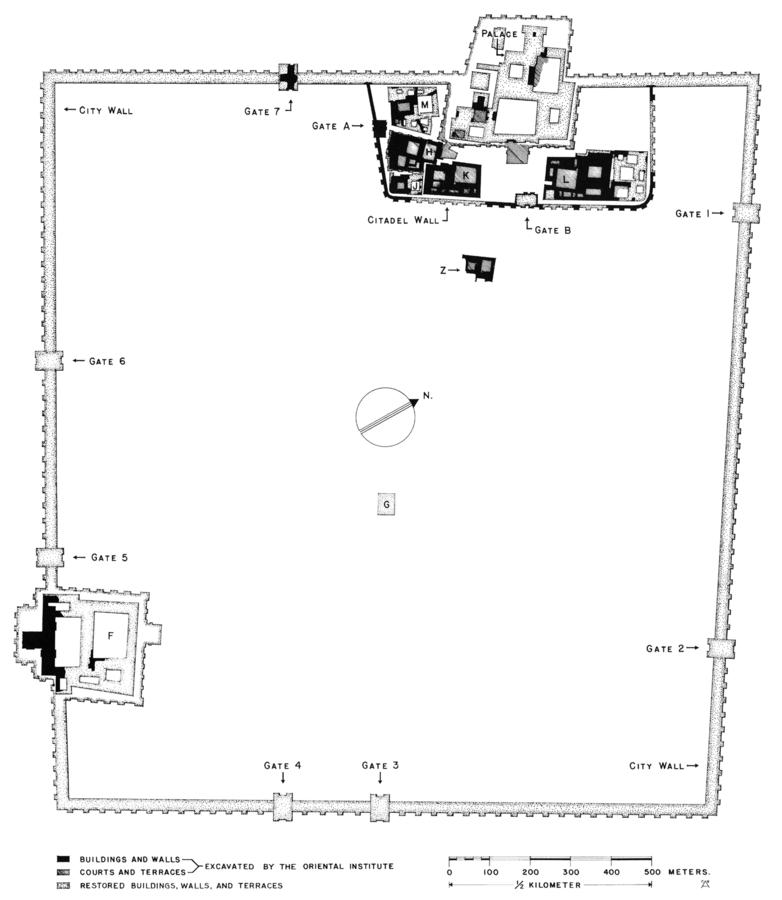

Abb. 3.26: Rekonstruktion der über ausgedehnten extramuralen Gärten angelegten Zitadelle von Dur-Šarrukin

Für den späteren Städtebau ab der Akkadzeit (24.–22. Jh. v. Chr.) zeigt M. Novák am Beispiel der Residenzstädte auf, dass die Akzentuierung bestimmter Bauten und intraurbaner Achsen einen Reflex der kosmologischen Ordnung darstellen konnte. Sehr deutlich wird das etwa in Dur-Šarrukin

3.5 Logistik

3.5.1 Ressourcen, Verkehrswege und Transport

Ungeachtet der Erwähnung importierter Baumaterialien in Herrscherinschriften seit der jüngerfrühdynastischen Zeit dürfte im 3. Jahrtausend und vielfach auch noch im 2. Jahrtausend v. Chr. die tatsächliche Menge der in Verbindung mit öffentlichen Bauprojekten nach Mesopotamien

Hierbei ist zu betonen, dass neben dem in den Textquellen deutlich überwiegenden staatlichen Wirtschaftssektor in Mesopotamien

Bei den außerhalb des Zweistromlandes gelegenen Regionen, aus denen man Baumaterialien bezog, handelt es sich primär um die benachbarten Bergländer, die sich vom Taurus- respektive Amanusgebirge

Die wichtigste Verbindung zu den Rohstoffquellen in Syrien

Anhaltspunkte für den Lastentransport des frühen 2. Jahrtausends v. Chr. auf dem Euphrat

Außer zum Seehandel im Ostmittelmeerraum

Zahlreiche weitere Verkehrsrouten, bei denen Streckenabschnitte zu Land und zu Wasser einander abwechselten, verbanden Euphrat

Der Tigris

Die Passage durch das Zagrosgebirge auf das iranische Plateau erfolgte auf dem Landweg. Eine wichtige Route bildete hier seit alters die Wegstrecke, die heute durch die Städte Bagdad

Schon sehr früh entwickelte sich zudem weiter südlich das elamische Susa

Sehr schwere Lasten, zu denen auch Baumaterialien zählen, ließen sich in Mesopotamien

Kennzeichnend für die mesopotamische Flussschiffahrt waren vornehmlich kleinere Wasserfahrzeuge aus lokal verfügbaren Materialien, die sich im Laufe der Jahrtausende kaum gewandelt haben. Modelle von Booten liegen bereits aus der Ubaidzeit vor und spätestens ab dem 4. Jahrtausend v. Chr. sind die Kenntnis des Segels und eine frühe Seeschiffahrt im Golf bezeugt.

Bildliche Darstellungen auf urukzeitlichen Siegeln zeigen, dass im Süden Flöße und Boote aus Schilf, die gestakt und gepaddelt wurden, in Gebrauch waren. Weiter stromaufwärts hat man Flöße und runde Boote aus Häuten und Korbgeflecht benutzt

Auf den besser schiffbaren Abschnitten der Wasserwege verkehrten daneben auch größere Boote. Wir wissen nicht viel über ihre Bauart, doch noch bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts n. Chr. erfolgte der Lastentransport auf dem mittleren Euphrat hauptsächlich auf Flößen aus Holz und Reisig, die mit Tamarisken- oder Weidenrinden festgezurrt waren und denen aufgepumpte Ziegenhäute zusätzlichen Auftrieb gaben. Die Flöße konnten je nach Größe Lasten von ca. 5 bis 36 Tonnen tragen und man darf annehmen, dass auf ähnliche Weise konstruierte Flöße in Mesopotamien

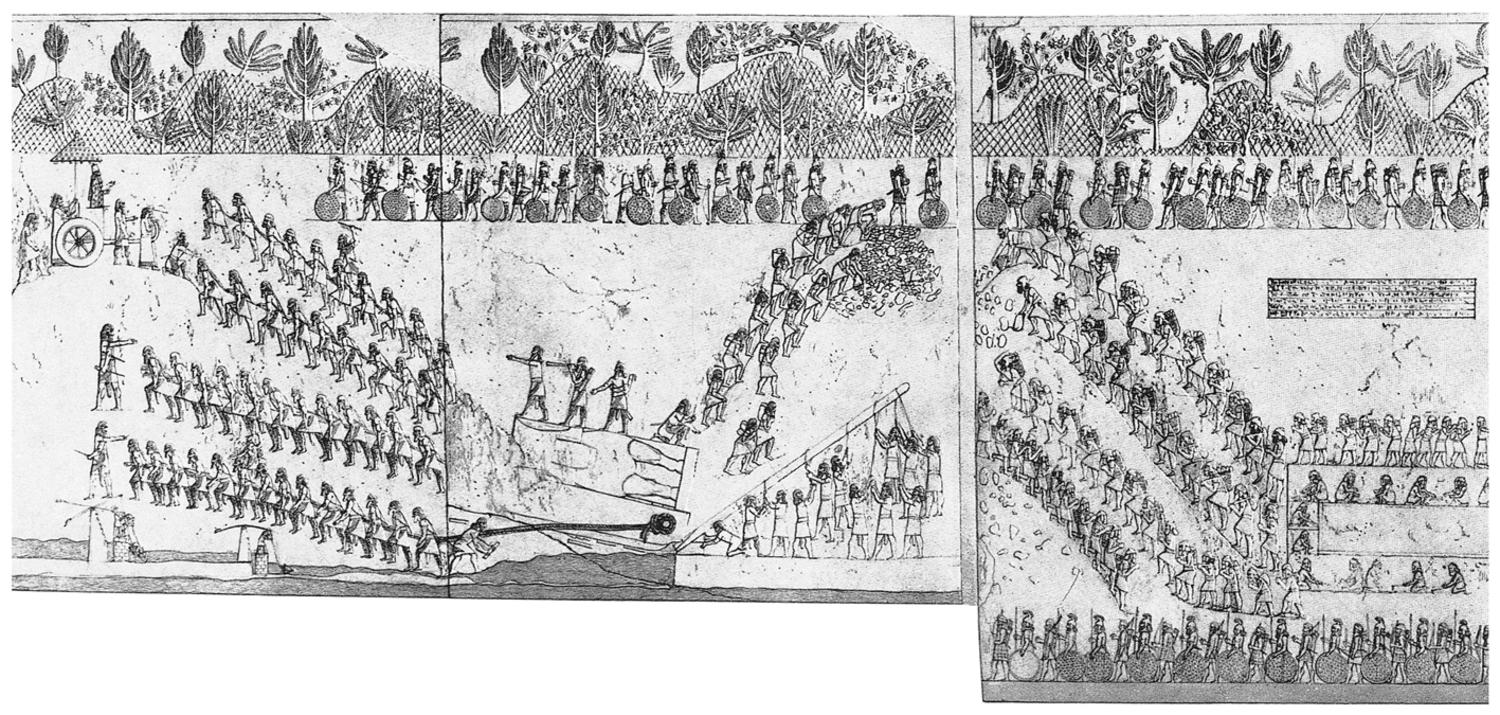

Abb. 3.27: Orthostatenreliefs mit Darstellungen von Steinbrucharbeiten und des Transports einer Torhüterfigur, aus dem Südwestpalast Sanheribs in Ninive

Im Bereich des Landtransports spielten angesichts des oft unwegsamen Geländes, das den Einsatz von Wagen erschwerte, Lasttiere die wichtigste Rolle. Dass allerdings auch die menschliche Muskelkraft bei der Beförderung schwerer Lasten ein zentraler Faktor war, dokumentieren anschaulich die Orthostatenreliefs Sanheribs

Unter den Lasttieren ist in Mesopotamien

Ab dem späten 4. Jahrtausend v. Chr. treten im Zweistromland

Einen näheren Einblick in den Bereich der Materialbeschaffung und des Transports bei einem großen Bauprojekt der neuassyrischen Zeit gewähren Briefe aus der Zeit Sargons II.

Stroh in Gestalt von Häcksel wurde u. a. bei der Ziegelproduktion benötigt, die vor Ort von der lokalen Bevölkerung durchgeführt wurde, während Schilflagen beim Aufmauerungsprozeß in regelmäßigen Abständen in das Ziegelwerk integriert wurden, um Setzungsproblemen vorzubeugen. Die Materialien wurden aus den nahe gelegenen Provinzen herbeigeschafft, und der Bedarf war so groß, dass ein hoher assyrischer Würdenträger sich in einem Brief beklagte, dass alles Stroh in seinem Land für Dur-Šarrukin

Baugestein unterschiedlicher Art gab es in Nordmesopotamien

Prinzipiell bereiteten der Abbau des Materials und die Beförderung zu den Baustellen in Dur-Šarrukin

Die Kolosse konnten eine Höhe von nahezu 6 m und ein Gewicht von 50 Tonnen erreichen und ihre Bereitstellung oblag den Großen des Königs. Beim Transport bestand die schwierigste Aufgabe darin, dass die rohbehauenen Figuren aus Steinbrüchen auf dem Dur-Šarrukin

Sehr detaillierte bildliche Darstellungen der Vorfertigung und des Transports steinerner Bauteile, die nur wenig jünger als die Korrespondenz Sargons

Zum Transport, der in der Nähe des Flussufers und unter den Augen des Königs stattfindet, hat man die gewaltige Türhüterfigur auf eine Art Schlitten gelegt, der von vier Kolonnen aus Zwangsarbeitern mit langen Seilen fortbewegt wird. Die Männer werden von Vorarbeitern eingewiesen und von in Reihen aufgestellten Soldaten beaufsichtigt. Unter dem Schlitten befinden sich Rundhölzer. Ein langer Baumstamm, der von Männern mit Hilfe von Schlingen betätigt wird, kommt als Hebel zum Einsatz. Eine weitere Gruppe von Arbeitern trägt währenddessen Steine ab, offenbar um die Bahn zu ebnen.

In einer angrenzenden Szene wird gezeigt, wie Steinbrucharbeiter eine abgewinkelte Rinne in den Felsen schlagen. Aus der Beischrift geht hervor, dass es auch hier um die An- bzw. Vorfertigung von Türhüterfiguren für die Leibungen der großen Palasttore in Ninive

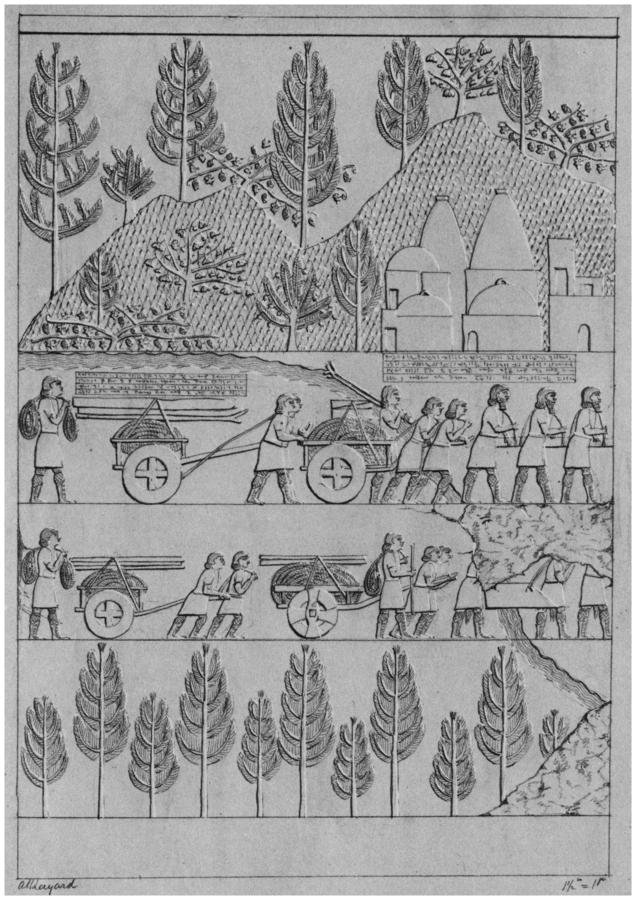

Abb. 3.28: Orthostatenrelief mit Darstellung des Transports von Arbeitsmaterialien, aus dem Südwestpalast Sanheribs

Abb. 3.29: Orthostatenrelief mit Darstellung des Holztransports zu Wasser, aus dem Königspalast Sargons II.

Holz für die neue Residenzstadt Sargons II.

Hauptsächlich kam das Bauholz

In Assur

Einiges Holz

Außer den Briefen aus der Zeit Sargons II.

Auf einem Fragment des Bronzetors von Balawat

Besonders aussagekräftige Darstellungen liegen aus dem Palast Sargons II.

Vermutlich zeigen die Reliefszenen das Schlagen von Hölzern im Amanusgebirge

Neben Steinen und Bauholz gelangten unter Sargon II.

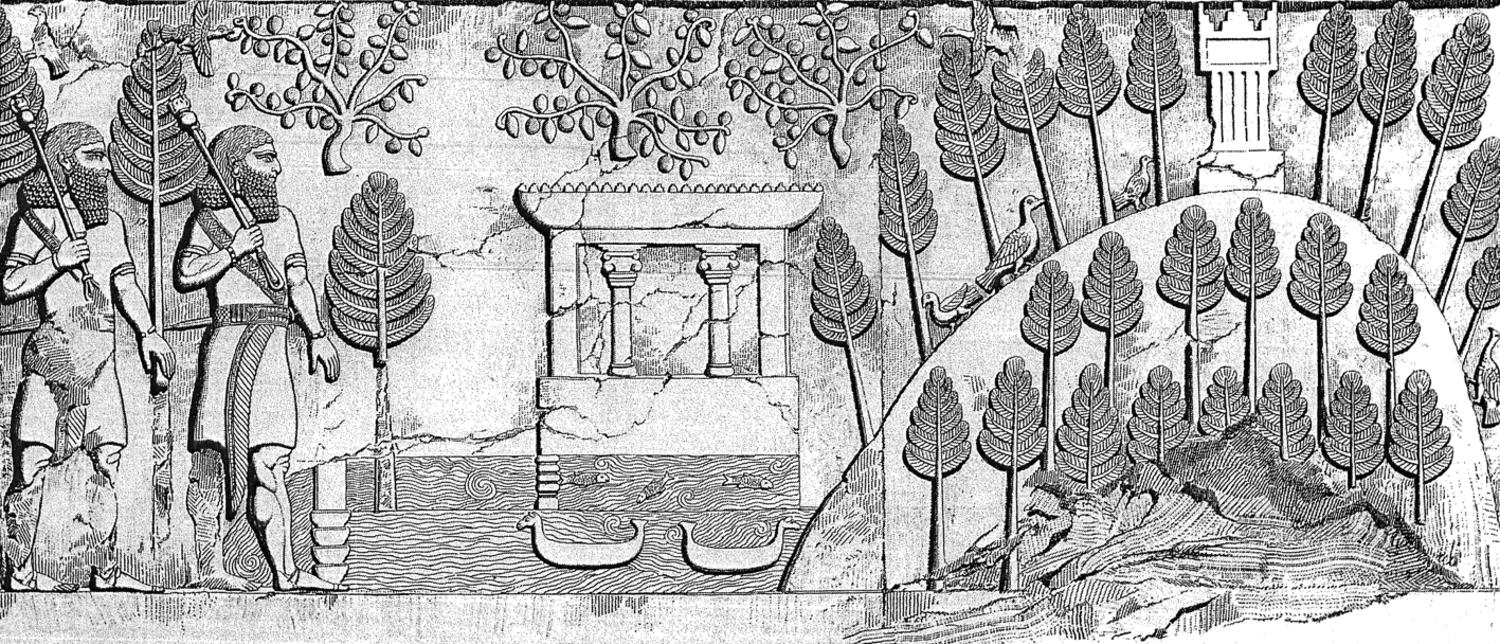

Abb. 3.30: Orthostatenreliefs mit Darstellung eines Parks, aus dem Königspalast Sargons II.

Bei der Anpflanzung der Bäume wurden Planzeichnungen zugrunde gelegt. Das geht aus einem Brief des Gouverneurs von Kalhu

3.5.2 Baustellen-Logistik

Bereits aus mittelassyrischer Zeit gibt es einige Wirtschaftstexte, die die Bauarbeiten in der unter Tukulti-Ninurta I.

Gemäß Briefen aus der späten neuassyrischen Zeit war gängige Praxis, dass königliche Beauftragte den Herrscher über erforderliche Bauarbeiten im Detail informiert, den Fortgang der Arbeiten auf der Baustelle überwacht und gesteuert sowie gleichfalls den Materialfluss kontrolliert haben. Bei Arbeiten an einem Tempel in Uruk

Abb. 3.31: Stadtanlage von Dur-Šarrukin

Indes ist nicht immer eindeutig zu entscheiden, ob die in der Korrespondenz geschilderten organisatorischen Abläufe spezifische oder allgemein typische Gegebenheiten repräsentieren. Zumeist aber standen konkrete Probleme hinter der Abfassung der Briefe. So berichtet der Gouverneur von Assur

Bei den Großbauprojekten stand die Masse der Arbeiter unter militärischer Kontrolle. Den Annalen Assurnasirpals II.

Von Asarhaddon

Neben den Hinweisen auf Zwangsarbeit liegen aus neuassyrischer Zeit freilich auch Arbeitsverträge von Ziegelfabrikanten, Baufachmännern und Zimmerleuten vor, bei denen der Vertragspartner jeweils der Palast gewesen sein könnte.209

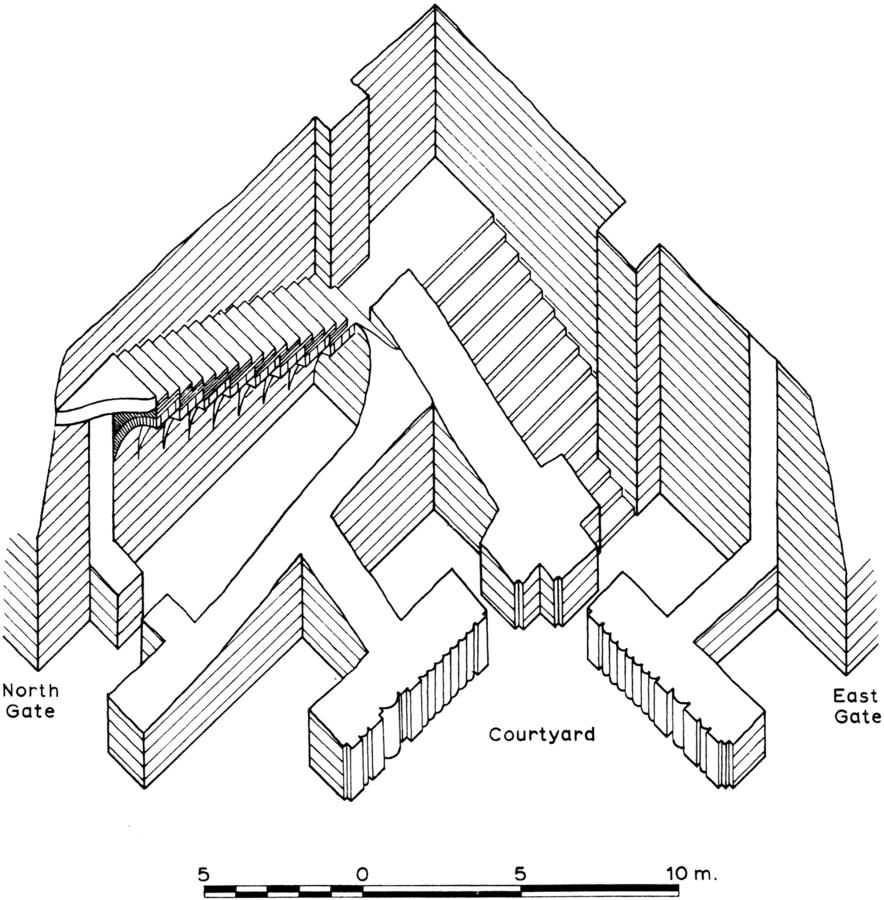

Im Folgenden soll noch einmal etwas näher auf das schon verschiedentlich erwähnte Bauprojekt von Dur-Šarrukin

Die Mauern von Dur-Šarrukin

Offizielle Königsinschriften und Reliefs aus dem Königspalast von Dur-Šarrukin

Die Briefe, die fraglos nur einen Teil der gesamten Korrespondenz zu Dur-Šarrukin

Der Briefwechsel behandelt in der Hauptsache praktische Fragen wie die Planung, Organisation und Beaufsichtigung der Arbeiten sowie die Rekrutierung von Bauleuten und die Beschaffung von Baumaterialien. Einmal mehr bildeten auftretende Probleme den wichtigsten Grund für die Verfertigung der Briefe.211

Initiator des Bauprojekts war der König selbst. Dies geht nicht nur aus den offiziellen Inschriften Sargons II.

Eine Anweisung an den Gouverneur von Kalhu

Das Gros der Arbeitskräfte und Baumaterialien für Dur-Šarrukin

Während solchermaßen kein Mangel an einfachen Arbeitern herrschte, scheint der Bedarf an Handwerkern und Spezialisten das Angebot überstiegen zu haben, obwohl auch hier neben den einheimischen Kräften Nichtassyrer und Personen aus den unterworfenen Gebieten einen erheblichen Anteil stellten. Ein Brief des Gouverneurs von Zobah

So beklagt sich der mit dem Bau des Kanals zur Wasserversorgung der Stadt betraute Baumeister Paqaha

Bemerkenswert ist, dass die Order zur Steigerung der Zahl spezialisierter Kräfte direkt vom König und nicht vom königlichen Schatzmeister, dem Hauptkoordinator des Bauprojekts, ausging. Neben dem persönlichen Interesse des Herrschers am Baufortschritt spiegelt sich hierin auch das stark zentralisierte assyrische Verwaltungssystem

Während die überwiegende Zahl der Briefe die Beschaffung von Baumaterialien betrifft, beziehen sich verhältnismäßig wenige Schreiben unmittelbar auf die Arbeiten auf den Baustellen in Dur-Šarrukin

Andere Schreiben haben den Bau des nach Dur-Šarrukin

Abschließend soll noch auf einige Überlegungen zur Rekonstruktion der Baudurchführung sowie zur Baustellenorganisation im Bereich der spätbabylonischen Zikkurrat von Babylon

Gleich nach dem Beschluss Nabupolassars

Das Kernmassiv stand jetzt auf einer abgeglichenen Arbeitsebene, unterhalb derer es allseitig von dem 5 bis 6 m breiten Rest des neuassyrischen Lehmziegelmantels umfasst war. Da die Flanken des Kernmassivs unregelmäßig verliefen, ließen sich die Außenfluchten der alten Zikkurrat nur dadurch ermitteln, dass man sie unterhalb der Arbeitsebene in Gruben untersuchte und hierzu den Lehmziegelmantel durchstieß. Zwar hatten sich auch dort keine intakten Außenkanten erhalten, doch konnte beobachtet werden, dass das Kernmauerwerk in etwa 1 m Tiefe in Form einer breiten Stufe vor den korrodierten Terrassenfuß trat. Es zeigte damit ungefähr das Benützungsniveau der frühesten, mutmaßlich altbabylonischen Zikkurrat an.

Auf der Grundlage der Sondagen fasste man den Entschluss, für den Neubau nicht das höherliegende neuassyrische, sondern das tieferliegende ältere Hofniveau wieder aufzunehmen. Darin lag wohl auch politisches Kalkül: Der spätbabylonische Bauherr wollte augenscheinlich unmittelbar an die ruhmreiche altbabylonische Tradition anknüpfen. Von dem tieferen Horizont ging dementsprechend die Treppenberechnung für die Zikkurrat Nabupolassars

Mit Hilfe der Sondagen waren damit die nötigen Informationen zu den tiefliegenden Bauhorizonten gewonnen und auch in etwa die Außenfluchten der alten Zikkurrat ermittelt worden. Die Baumeister mussten nun die Voraussetzungen dafür schaffen, dass der neue Mantel das Kernmassiv auf allen Seite in gleicher Stärke von 30 babylonischen Ellen umschließen konnte.

Hierzu wurden über der Arbeitsebene die Flanken des Kernmassivs in einer Weise lotrecht abgearbeitet, dass sie eine Distanz von 120 Ellen zueinander erhielten. Die so geschaffene Meßbasis lag jedoch nicht genau zentrisch zur alten Zikkurrat, weil man deren Außenfluchten in den Gruben nur ungefähr hatte erfassen können. Dennoch ist die Meßbasis, wie Schmid hat aufzeigen können, sehr exakt. Das Sollmaß des Abstands der Meßebenen wird auf der Nordseite des Kernmassivs um 8 cm, auf der Süd- und Ostseite um 18 cm und auf der Westseite um 13 cm überschritten.

Über die wirtschaftliche und technische Organisation der Großbaustelle von Etemenanki haben wir fast keine Nachrichten. Wenn aber ganze Völkerschaften für die Anfertigung und den Transport des Baumaterials aufgeboten wurden, kann man den Aufwand und die logistischen Probleme zumindest erahnen.

Schmid legt zudem dar, dass man die Arbeit an der Zikkurrat in Baulose eingeteilt und den einzelnen Meistern weitreichende Kompetenzen beim Ausheben des Baugrabens und Anlegen des Mantelmauerwerks übergeben hat. Dies zeigen z. B. sehr unterschiedliche Vorgehensweisen bei der Ausführung der Pfeiler-Nischen-Gliederungen in den einzelnen Mantelabschnitten.218 Vermutlich sind 12 Großgruppen am Werk gewesen. Über deren Meistern standen sehr wahrscheinlich die von Nabupolassar

Durch die in das Kernmassiv eingegrabene, eine rund 50 cm breite Stufe bildende Meßbasis und die Sondagen wurde die Arbeit zweifellos erleichtert. Die Meister der einzelnen Baulose konnten die Fluchten, die sie gerade benötigten, selbst einmessen und überprüfen. Sie wussten weiterhin genau, was sie unter der abgeglichenen Arbeitsfläche erwartete: Knapp 1 m unterhalb der Meßbasis trat mit dem Hofniveau der ältesten Zikkurrat das Mauerwerk um etwa 1,5 m vor. Es reichte mit schwach geböschter Außenfläche noch mindestens 2,2 m tiefer und unterschnitt hierbei den Grundwasserspiegel um gut 1,3 m.

Die Vorbereitungen auf der Baustelle, auf die die Gründungsurkunde Nabupolassars

Zunächst konnte der Baugraben noch über dem Grundwasserspiegel ausgehoben werden. Hierbei grub man den Lehmziegelmantel Asarhaddons

Nabupolassar

Es ist davon auszugehen, dass jedes Baulos eine Baustelleneinrichtung mit Materiallager, Lehm- und Wassergruben, Asphaltöfen und eigenen Zugangswegen zum Bau besessen hat.219 Mit dem Anwachsen des Backsteinmantels und dem Verfüllen des Grabens wurde der Transport der Materialien zunächst einfacher, später jedoch musste man sie in immer größere Höhe heben. Hierzu konnte man natürlich die Zahl der Arbeiter steigern. Auf der Manteloberfläche hingegen konnten nicht beliebig viele Maurer zum Einsatz kommen. Der eigentliche Engpass wird somit im Verlegen der Ziegel zu sehen sein. Mittels einer groben Schätzung der Ziegelmengen vermittelt Schmid hierbei eine ungefähre Vorstellung vom Material- und Zeitaufwand beim Zikkurratbau.

Der Aufbau des Backsteinmantels begann von den Außenrändern her mit zwei Ziegelschichten, die die Grabensohle etwa auf halber Breite überdeckten und so den Randverband sicherten. Erst die dritte Ziegelschicht schloss an den Lehmziegelkern an. Damit erhielt der Mantel in Sohlenhöhe 40 bis 41 Ziegel (13,56 bis 13,90 m) Stärke und erforderte für eine einzige Schicht etwa 36.400 Quadratziegel.

Was innerhalb eines Jahres zu schaffen war, lässt sich anhand der 30 Ellen Höhe überschlagen, die Nabupolassar